1. La monnaie prend des formes variées et assure des fonctions diverses

a. Les fonctions de la monnaie

La monnaie est définie avant tout par ses fonctions économiques :

- Unité de compte : elle permet de mesurer et comparer la valeur des biens et services.

- Intermédiaire des échanges : elle facilite les transactions et évite les contraintes du troc.

- Réserve de valeur : elle peut être conservée pour des achats futurs.

La monnaie repose sur la confiance et joue donc aussi un rôle social et politique. En effet, la monnaie fiduciaire (pièces et billets - du latin Fiducia = la confiance) n'a aucune valeur intrinsèque (Alors que les pièces en ord ou la monnaie marchandise avaient de la valeur intrinsèque).

La valeur de la monnaie fiduciaire vient donc de la confiance; confiance que d'autres personnes l'accepteront, confiance dans la Banque centrale qui garantit sa valeur.

b. Les formes de la Monnaie

Différentes formes de monnaie existent :

- Monnaie marchandise (ancienne, avec une valeur intrinsèque comme l’or).

- Monnaie fiduciaire (billets et pièces).

- Monnaie scripturale (écritures sur les comptes bancaires : virements, chèques, cartes bancaires). La monnaie scripturale représente entre 90% et 95% de la monnaie en circulation, c'est à dire principalement des écritures.

La quantité de monnaie en circulation est mesurée par la masse monétaire, décomposée en agrégats monétaires (M1, M2, M3) selon leur liquidité. ( On entend par liquidité la facilité d'accès.)

2.La monnaie est essentiellement crée par les banques

a. La creation monétaire par les banques

La création monétaire dans une économie moderne repose principalement sur l’activité des banques commerciales. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la monnaie n’est pas uniquement « fabriquée » par la Banque centrale en imprimant des billets : elle naît surtout lorsque les banques accordent des crédits.

Concrètement, lorsqu’une banque accepte de prêter de l’argent à un ménage ou à une entreprise, elle ne sort pas physiquement de l’argent de ses coffres. Elle effectue une inscription comptable : la somme du prêt est créditée sur le compte bancaire de l’emprunteur. Cette inscription constitue de la monnaie scripturale, immédiatement utilisable par l’emprunteur pour effectuer des paiements (achats, investissements, salaires, etc.).

C’est pour cette raison qu’on dit que « les crédits font les dépôts » :

· Les crédits accordés par les banques créent de nouveaux dépôts dans le système bancaire.

· Ces dépôts deviennent à leur tour de la monnaie disponible dans l’économie, utilisée par les agents économiques

Ainsi, la capacité des banques à accorder des crédits est au cœur du processus de création monétaire. C’est pourquoi la Banque centrale surveille et encadre cette activité (par les taux directeurs, les réserves obligatoires, le marché interbancaire) afin d’éviter qu’il y ait trop de monnaie en circulation (risque d’inflation) ou pas assez (risque de récession).

La monnaie est créée ex nihilo : elle apparaît au moment du crédit et disparaît lors du remboursement (destruction de monnaie).

L'exemple de la baignoire; La masse monétaire est un équilibre constant, la masse monétaire se remplit selon les flux de crédits accordés par les banques commerciales. Par la suite, cette masse scripturale est détruite lorsque les crédits sont remboursés.

Alors, si la création > destruction = la masse augmente et inversement.

Les banques créent également de la monnaie en achetant des titres financiers (actions, obligations, bons du Trésor) ou en créditant les exportateurs qui reçoivent des devises étrangères.

3. La Banque centrale contrôle la création monétaire

a. Banque centrale et taux d’intérêt

Le pouvoir de création monétaire des banques commerciales est limité par la Banque centrale, qui émet la monnaie centrale (billets et monnaie scripturale des banques auprès de la Banque centrale). Les banques en ont besoin pour honorer les retraits et régler leurs opérations entre elles.

La Banque centrale dispose de plusieurs instruments pour contrôler la masse monétaire :

- Les réserves obligatoires : les banques doivent déposer une partie de leurs fonds auprès d’elle.

Ainsi, les banques commerciales sont obligées de déposer auprès de la banque centrale une fraction de leurs dépôts (par exemple 1% ou 2% c’est le taux de reserve obligatoires).

Si la Banque centrale augmente le taux de réserves obligatoires, les banques doivent immobiliser plus de liquidités et elles peuvent donc accorder moins de crédits → la masse monétaire diminue.

Si elle diminue le taux de réserves obligatoires, les banques libèrent des liquidités, peuvent prêter davantage → la masse monétaire augmente.

- Le marché interbancaire : les banques échangent entre elles leurs liquidités à un certain taux, ce taux est aligné sur le taux d’intérêt directeur.

- Les taux d’intérêt directeurs (taux de refinancement) : la Banque centrale fixe le coût du refinancement des banques. Grossièrement c’est le prix que paie une banque commerciale pour acheter de l’argent auprès de la banque centrale. Plus le taux d’interet directeur est élevé, plus le taux d’interet des credits sera élevé.

- Les opérations d’open market : achats ou ventes de titres financiers pour ajuster la liquidité.

b. Effet de l’action de la banque centrale sur la croissance et les prix

Lorsque la Banque centrale baisse ses taux directeurs, elle rend le crédit moins coûteux pour les banques commerciales. Ces dernières peuvent alors proposer aux ménages et aux entreprises des emprunts à des taux plus bas. Cela encourage les agents économiques à consommer et à investir davantage. L’activité économique est donc stimulée, ce qui favorise la croissance.

Mais cette relance comporte un risque : si la demande augmente trop rapidement, cela peut provoquer une hausse des prix, c’est-à-dire de l’inflation.

À l’inverse, quand la Banque centrale augmente ses taux directeurs, le crédit devient plus cher. Les ménages et les entreprises hésitent alors à emprunter, ce qui freine la consommation et l’investissement. La création monétaire ralentit, ce qui contribue à réduire la pression inflationniste.

Cependant, cette politique restrictive a un coût : elle peut ralentir l’activité économique, voire entraîner un risque de récession si elle est appliquée trop fortement ou trop longtemps.

Conclusion

La monnaie est un instrument indispensable aux échanges économiques. Elle repose sur la confiance et remplit trois grandes fonctions : unité de compte, intermédiaire des échanges et réserve de valeur. Elle est principalement créée par les banques commerciales à travers l’octroi de crédits, mais la Banque centrale garde un rôle central de contrôle et de régulation afin d’équilibrer croissance économique et stabilité des prix.

Mots-clés

Masse monétaire : quantité de monnaie en circulation dans une économie.

Agrégats monétaires : outils permettant de mesurer les différentes composantes de la masse monétaire (M1, M2, M3).

Monnaie centrale : billets et monnaie scripturale créés par la Banque centrale, composant la base monétaire.

Opérations de compensation : mécanisme permettant aux banques de solder leurs comptes quotidiennement sur le marché interbancaire.

Marché interbancaire : marché sur lequel les banques échangent de la monnaie centrale entre elles et avec la Banque centrale.

Taux d’intérêt directeur : taux fixé par la Banque centrale auquel elle prête des liquidités aux banques commerciales.

CHAPITRE 2: Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

I. Qu’est-ce qu’un marché ?

1. Le marché : une institution au cœur de la vie économique

Le marché n’est pas seulement un lieu physique comme une halle, une foire ou une bourse.

C’est avant tout une institution : c’est-à-dire un ensemble de règles, de normes et de comportements qui encadrent les échanges entre les agents économiques.

a) Le marché comme cadre régulé

Pour qu’un marché fonctionne, il faut :

- Des règles juridiques : contrats, droit de propriété, tribunaux pour régler les litiges.

- Des normes sociales : la confiance, la loyauté, le respect des engagements.

- Des intermédiaires : les banques, les plateformes, les agents immobiliers, qui facilitent les échanges.

Ces éléments permettent de sécuriser les transactions et de réduire les incertitudes.

Sans institutions, les marchés seraient désorganisés, voire inexistants.

Exemple :

- Le marché du travail repose sur le droit du travail, le contrat, le SMIC, les syndicats.

- Le marché immobilier dépend des notaires, du cadastre, et des réglementations sur la propriété.

- Le marché financier nécessite des autorités de régulation (comme l’AMF) pour garantir la transparence.

Ainsi, le marché est une construction sociale et juridique, et non un état naturel.

2. Les différents types de marchés

On distingue une grande variété de marchés selon ce qui s’y échange :

- Marché des biens et services (alimentation, automobile, vêtements…)

- Marché du travail (rencontre entre employeurs et salariés)

- Marché des capitaux (rencontre entre offreurs et demandeurs de financement)

- Marché des devises, marché de l’énergie, etc.

Mais on peut aussi classer les marchés selon leur degré de concurrence.

3. Les critères de la concurrence pure et parfaite

La théorie économique décrit un modèle idéal de fonctionnement du marché : celui de la concurrence pure et parfaite (CPP).

C’est un modèle de référence, rarement observé dans la réalité, mais utile pour comprendre le fonctionnement des marchés concurrentiels.

Ce modèle repose sur cinq hypothèses principales :

Critère |

Définition | Conséquence économique |

Atomicité du marché | Il existe un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs, aucun n’a un pouvoir de marché. | Chaque agent est preneur de prix : il subit le prix du marché sans pouvoir l’influencer. |

Homogénéité du produit | Tous les biens échangés sont identiques du point de vue des consommateurs. | Le prix est le seul critère de choix ; il n’y a pas de concurrence par la qualité ou la marque. |

Libre entrée et sortie du marché | Aucun obstacle légal, technologique ou financier n’empêche un agent de venir ou de quitter le marché. | Favorise la concurrence et empêche les monopoles durables. |

Transparence de l’information | Tous les agents connaissent parfaitement les caractéristiques du produit et les prix pratiqués. | Évite les asymétries d’information ; chacun peut prendre une décision rationnelle. |

Mobilité parfaite des facteurs de production | Le travail et le capital peuvent se déplacer librement d’un secteur à un autre. | Les ressources s’orientent vers les marchés les plus rentables, assurant une allocation efficace. |

Remarque :

Ces conditions sont rarement toutes réunies dans la réalité.

Les marchés réels sont donc imparfaitement concurrentiels :

- Les produits sont différenciés (ex. : Coca-Cola ≠ Pepsi).

- L’information est incomplète (publicité trompeuse, manque de transparence).

- Les barrières à l’entrée existent (brevets, coûts fixes élevés…).

Mais le modèle de concurrence pure et parfaite sert de repère : il permet d’analyser comment le marché devrait fonctionner dans des conditions idéales pour assurer une allocation efficace des ressources.

Le marché est une institution sociale : il ne fonctionne que grâce à des règles, des normes et des acteurs spécialisés.

Le modèle de concurrence pure et parfaite décrit un marché idéal où le prix s’ajuste librement selon l’offre et la demande.

Dans ce modèle, aucun agent ne fixe le prix : tous sont preneurs de prix (price takers).

II. Comment le marché concurrentiel atteint-il l’équilibre ?

1. La rencontre de l’offre et de la demande

Sur un marché, le prix d’un bien ou d’un service se forme par la confrontation de l’offre et de la demande.

- La demande (D) représente les quantités de biens ou services que les consommateurs souhaitent acheter pour chaque niveau de prix.

➜ Elle est généralement décroissante : plus le prix augmente, moins les consommateurs achètent.

Exemple : si le prix d’un pain passe de 1 € à 2 €, beaucoup de consommateurs achèteront moins ou iront ailleurs. - L’offre (O) représente les quantités de biens ou services que les producteurs souhaitent vendre pour chaque niveau de prix.

➜ Elle est généralement croissante : plus le prix est élevé, plus il devient intéressant pour les producteurs d’augmenter leur production.

Exemple : un boulanger produira plus de pains si le prix passe de 1 € à 1,50 €, car son profit unitaire augmente.

2. La représentation graphique de l’offre et de la demande

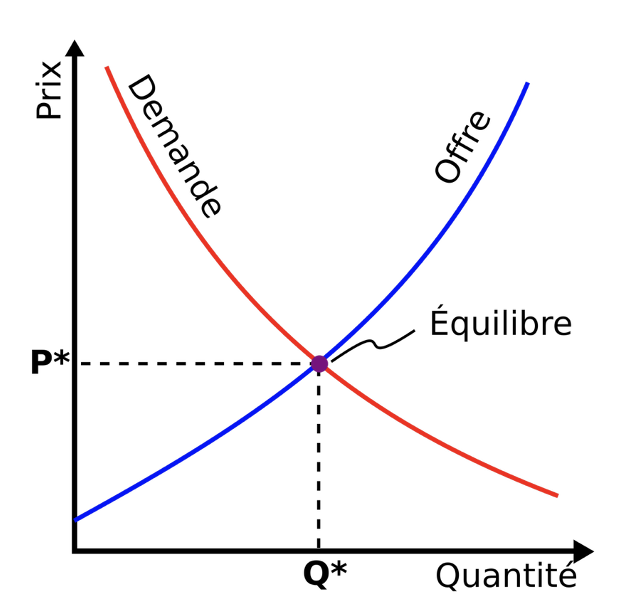

Sur un graphique :

§ L’axe vertical (ordonnée) représente le prix (P).

§ L’axe horizontal (abscisse) représente les quantités échangées (Q).

§ La courbe de demande est décroissante, traduisant la relation inverse entre le prix et la quantité demandée.

§ La courbe d’offre est croissante, traduisant la relation directe entre le prix et la quantité offerte.

Les deux courbes se croisent en un point d’équilibre (E) :

§ le prix d’équilibre (P*), pour lequel la quantité demandée = la quantité offerte,

§ la quantité d’équilibre (Q*), correspondant à la quantité effectivement échangée sur le marché.hhhhh

3. Le mécanisme de formation du prix

Le prix d’équilibre n’est ni imposé par les producteurs ni par les consommateurs :

il résulte spontanément des interactions entre eux.

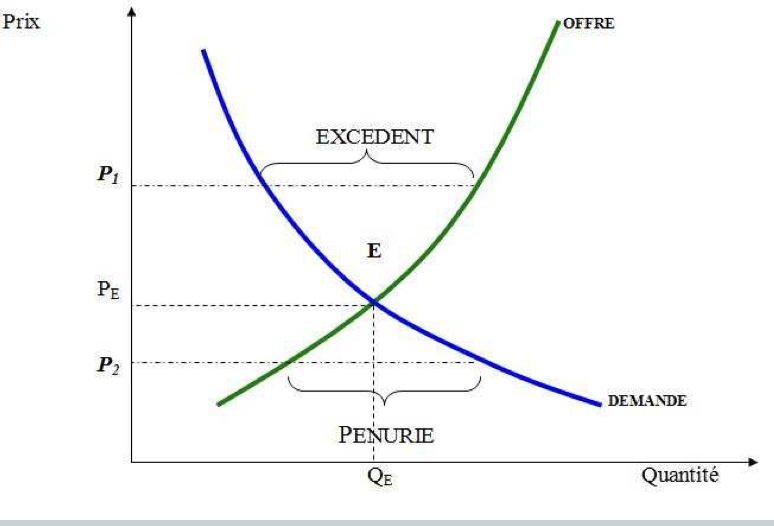

a) Si le prix est trop élevé :

§ La quantité offerte > la quantité demandée → il y a excédent (surproduction).

§ Les producteurs baissent leurs prix pour écouler leurs stocks.

§ Le prix baisse jusqu’à revenir à P*.

b) Si le prix est trop bas :

§ La quantité demandée > la quantité offerte → il y a pénurie.

§ Les consommateurs se font concurrence pour acheter → le prix augmente.

§ Le prix monte jusqu’à P*.

Ainsi, sur un marché concurrentiel, le prix s’ajuste automatiquement pour équilibrer offre et demande.

C’est le mécanisme de marché.

4. Le rôle des agents : des “preneurs de prix”

Dans une situation de concurrence pure et parfaite,

§ aucun vendeur ni acheteur ne peut influencer le prix du marché,

§ chacun est donc un preneur de prix (price taker).

Les producteurs décident quelle quantité produire au prix du marché,

et les consommateurs décident quelle quantité acheter à ce prix.

C’est cette liberté d’ajustement qui conduit le marché à l’équilibre.

5. Exemple chiffré simple

Prix (€) | Quantité demandée (en milliers) | Quantité offerte (en milliers) |

1,00 | 100 | 20 |

1,50 | 80 | 50 |

2,00 | 60 | 60 |

2,50 | 40 | 80 |

L’équilibre est atteint au prix de 2 €, pour une quantité de 60 000 unités.

En dessous de 2 €, la demande est supérieure à l’offre (pénurie).

Au-dessus de 2 €, l’offre dépasse la demande (excédent).

L’équilibre du marché résulte de la confrontation de l’offre et de la demande.

Au prix d’équilibre, aucune pression ne pousse le prix à la hausse ou à la baisse.

Cet équilibre assure que tout ce qui est produit est vendu, et que tous les consommateurs disposés à payer ce prix peuvent acheter.

Les agents sont preneurs de prix, car le marché détermine le prix de manière autonome.

III. Comment les producteurs et les acheteurs réagissent-ils à la variation du prix ?

1. Les réactions des consommateurs : la sensibilité de la demande au prix

Quand le prix d’un bien varie, la quantité demandée par les consommateurs évolue en sens inverse :

§ si le prix augmente, les consommateurs achètent moins,

§ si le prix baisse, ils achètent davantage.

Mais cette réaction n’est pas la même pour tous les biens.

Certains produits voient leur demande fortement affectée par une variation de prix, d’autres beaucoup moins.

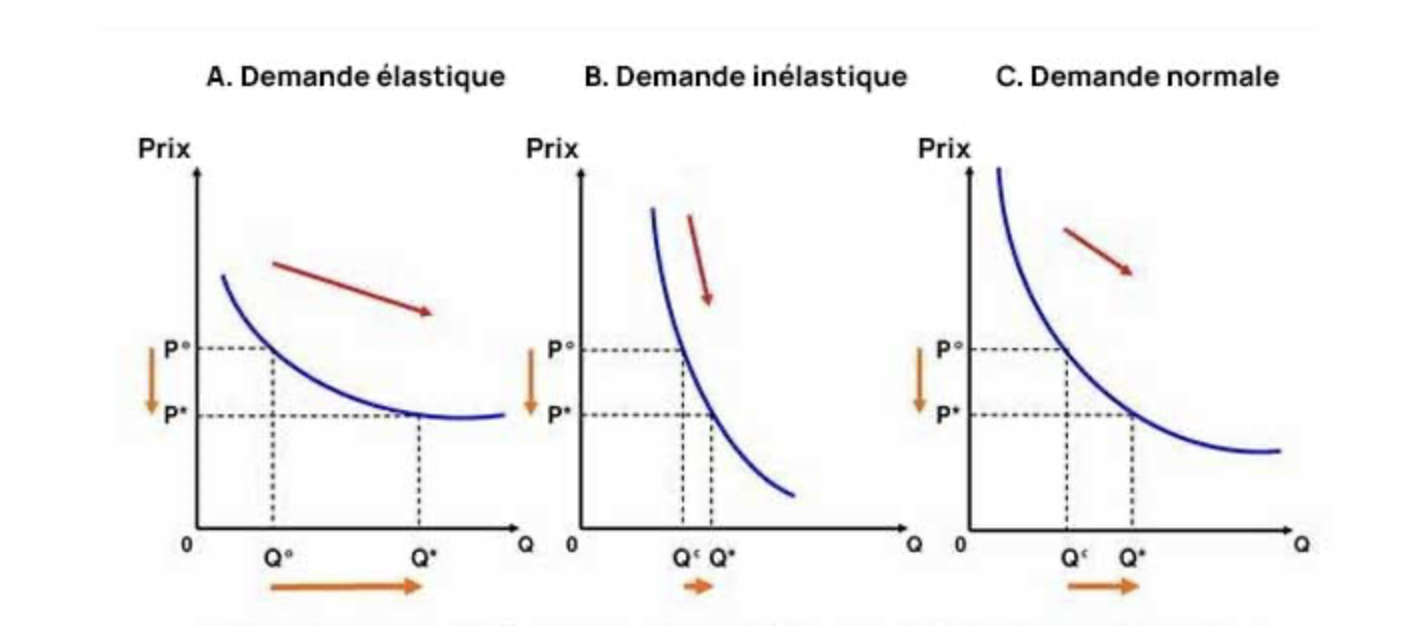

C’est ce que mesure la notion d’élasticité-prix de la demande.

2. L’élasticité-prix de la demande

a) Définition

L’élasticité-prix de la demande mesure la réaction des consommateurs à une variation du prix.

On dit d’un bien qu’il est élastique, lorsque la variation de la quantité demandée est amplifiée par une variation du prix. Un bien est dit inélastique lorsque la variation de la quantité demandée est peu amplifiée par une variation du prix.

b) Interprétation

Exemples concrets :

§ Si le prix du carburant augmente de 10 %, la consommation baisse seulement de 2 % → demande inélastique.

§ Si le prix d’un voyage baisse de 10 %, les ventes augmentent de 20 % → demande très élastique.

3. Les réactions des producteurs : l’élasticité-prix de l’offre

a) Définition

L’élasticité-prix de l’offre mesure la réaction des producteurs à une variation du prix.

L’offre est croissante : un prix plus élevé incite à produire davantage, mais cette réaction dépend de la capacité de production.

b) Interprétation

Élasticité de l’offre | Réaction des producteurs | Exemple |

Élastique | Forte réaction : la production peut augmenter facilement. | Production industrielle, biens stockables. |

Inélastique | Faible réaction : difficile d’augmenter la production rapidement. | Agriculture (temps de culture), métiers d’art. |

Exemple :

Une hausse du prix du blé de 10 % n’entraîne qu’une hausse de 3 % des quantités produites → offre inélastique à court terme.

4. Facteurs qui influencent les élasticités

Pour la demande :

§ Existence de substituts : plus un bien a d’alternatives, plus la demande est élastique.

(ex : Coca ↔ Pepsi)

§ Poids du bien dans le budget : les biens coûteux sont plus sensibles aux variations de prix.

§ Nature du bien : un bien vital (médicament, pain) reste inélastique.

§ Horizon temporel : à long terme, la demande devient plus élastique car les habitudes changent.

Pour l’offre :

§ Capacité de stockage : un bien stockable rend l’offre plus réactive.

§ Disponibilité des facteurs de production : si le travail ou les machines sont facilement mobilisables, l’offre est élastique.

§ Délai de production : plus il est long, plus l’offre est rigide.

À retenir

§ Une hausse du prix entraîne une baisse de la demande et une hausse de l’offre.

§ La force de ces réactions dépend des élasticités.

§ L’étude de l’élasticité permet de comprendre les effets des politiques publiques (ex. taxes, subventions) ou des chocs économiques (hausse du pétrole, baisse du prix du blé).

IV. Comment l’équilibre du marché est-il affecté lorsque le niveau de l’offre ou de la demande varie ?

1. Les déplacements des courbes d’offre et de demande

L’équilibre d’un marché n’est pas figé.

Il peut être modifié par des changements dans le comportement des consommateurs ou des producteurs.

Ces changements entraînent des déplacements des courbes, et non des mouvements le long d’une même courbe.

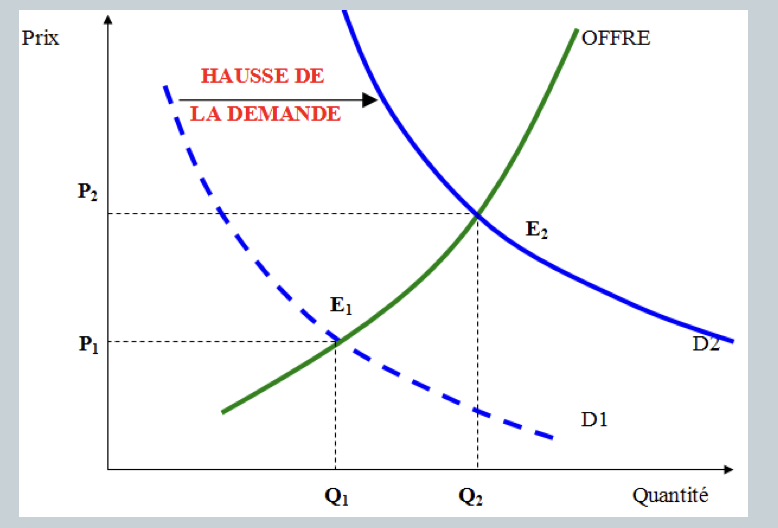

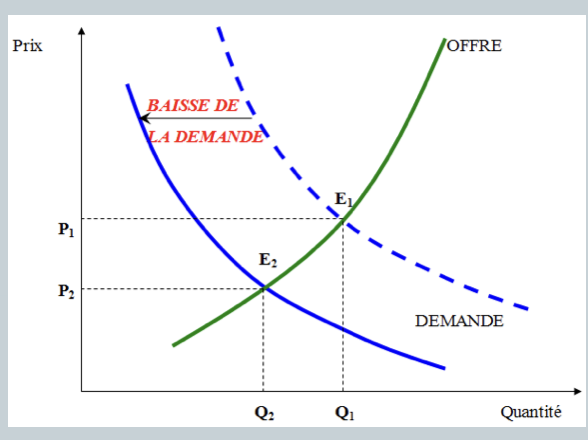

a) Déplacement de la demande

Une variation du prix provoque un déplacement le long de la courbe.

Mais une variation d’un autre facteur provoque un déplacement de la courbe elle-même.

Exemples de facteurs qui font varier la demande :

§ Revenus : si le revenu des ménages augmente, la demande pour un bien augmente (courbe se déplace vers la droite).

§ Goûts et préférences : effet de mode, innovation, publicité.

§ Prix des biens liés :

-biens substituables (Coca / Pepsi) : hausse du prix de l’un → hausse de la demande de l’autre ;

-biens complémentaires (voitures / essence) : hausse du prix de l’un → baisse de la demande de l’autre.

§ Anticipations : si on pense qu’un prix va augmenter demain, on achète plus aujourd’hui.

Exemple :

Une hausse du revenu augmente la demande de fromage AOP → la courbe de demande se déplace vers la droite (plus de demande à chaque prix).

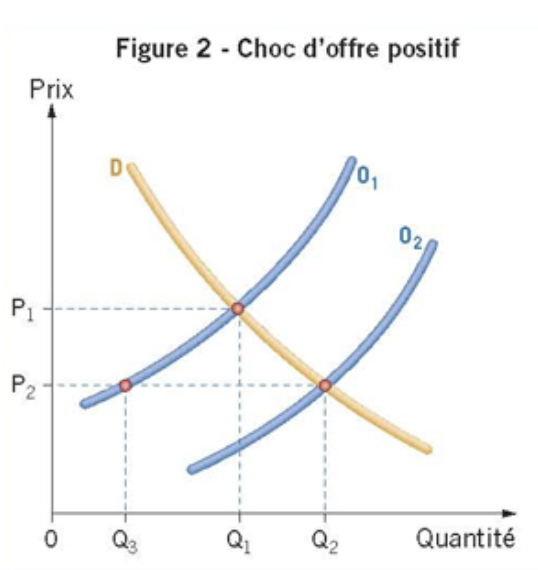

b) Déplacement de l’offre

L’offre peut aussi évoluer, sans lien direct avec le prix du bien.

Exemples de facteurs qui font varier l’offre :

- Coût des facteurs de production (salaires, énergie, matières premières).

- Progrès technique : permet de produire plus à coût constant → offre se déplace vers la droite.

- Fiscalité : une taxe réduit l’offre, une subvention l’augmente.

- Aléas naturels : sécheresse, inondations, catastrophes.

Exemple :

Une baisse du prix du blé ou une taxe sur le carburant peut diminuer la rentabilité → offre se déplace vers la gauche(moins d’offre à chaque prix).

Imaginons à présent que le prix des puces électroniques entrant dans la fabrication des ordinateurs baisse, grâce au progrès technique. Ainsi, le coût de production devient plus faible, tout comme lorsque le coût du travail diminue, ou encore quand chute le prix des matières premières, que le montant des impôts est réduit, que les entreprises produisent en très grande quantité. Dès lors, pour une même quantité vendue, les producteurs sont disposés à recevoir un prix plus faible qui couvrirait quand même leur coût de production en baisse. Ils sont d’ailleurs incités à baisser leur prix en situation de concurrence : s’ils ne le faisaient pas, d’autres le feraient à leur place et occuperaient le marché. Il en résulte un déplacement de la courbe d’offre vers la droite (de O1 en O2), et l’établissement d’un nouveau prix d’équilibre plus faible (p2).

Pascal Vanhove.

2. Les chocs d’offre et de demande

Ces déplacements peuvent être soudains et importants : on parle alors de chocs.

Type de choc | Définition | Effet sur les prix et quantités |

Choc de demande positif | Hausse soudaine de la demande (revenus, mode, anticipation). | Prix ↑, quantités échangées ↑ |

Choc de demande négatif | Baisse soudaine de la demande (crise, peur sanitaire). | Prix ↓, quantités échangées ↓ |

Choc d’offre positif | Hausse soudaine de l’offre (progrès technique, baisse coûts). |

Prix ↓, quantités échangées ↑ |

Choc d’offre négatif | Baisse soudaine de l’offre (hausse coûts, guerre, pénurie). | Prix ↑, quantités échangées ↓ |

Exemples concrets :

§ Crise du Covid-19 → choc de demande négatif sur le tourisme.

§ Guerre en Ukraine → choc d’offre négatif sur le blé et l’énergie.

§ Révolution technologique (voitures électriques) → choc d’offre positif sur le marché automobile à long terme.

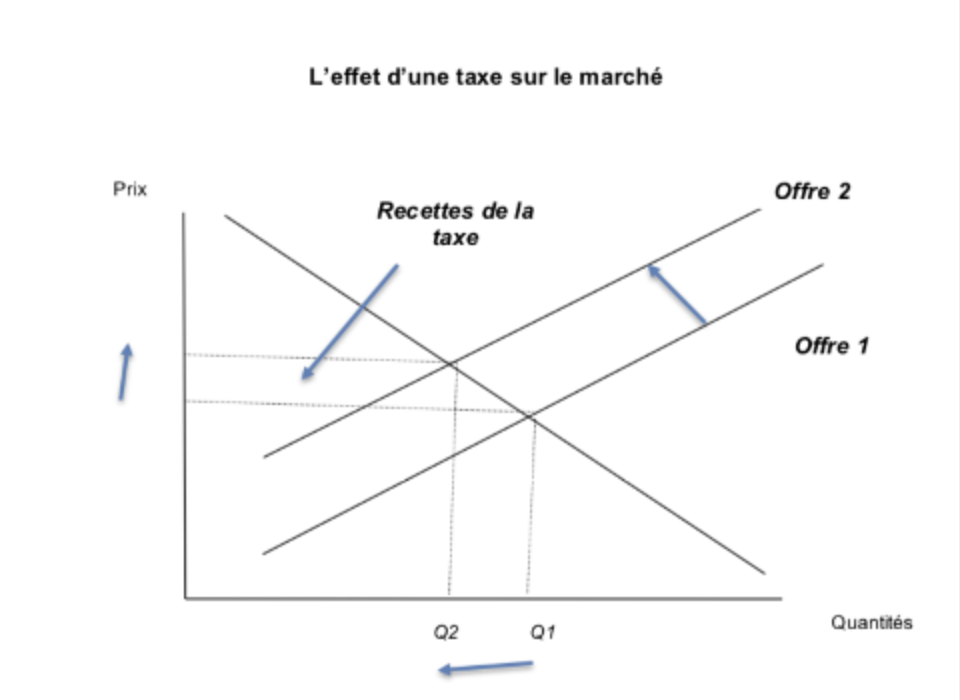

3. L’effet d’une taxe forfaitaire sur l’équilibre

L’État peut intervenir en imposant une taxe sur les producteurs ou les consommateurs.

Cette taxe modifie les coûts et fait bouger la courbe d’offre.

a) Principe

Une taxe forfaitaire est un montant fixe prélevé sur chaque unité vendue.

→ Elle augmente le coût de production, donc réduit l’offre.

Conséquences :

- La courbe d’offre se déplace vers le haut / la gauche.

- Le prix payé par le consommateur augmente.

- Le prix reçu par le producteur diminue.

- Les quantités échangées diminuent.

Représentation :

- Avant taxe : équilibre en (P₁ ; Q₁).

- Après taxe : nouvel équilibre en (P₂ ; Q₂) avec P₂ > P₁ et Q₂ < Q₁.

- L’écart entre les deux prix correspond au montant de la taxe.

b) Exemple chiffré

Supposons un marché du soda :

-Prix initial : 1,50 €

-Taxe forfaitaire : 0,50 € par unité

<

span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Résultats :

§ Le consommateur paie désormais 1,80 € (hausse de 0,30 €)

§ Le producteur reçoit 1,30 € (baisse de 0,20 €)

§ La quantité vendue baisse de 10 %.

Interprétation :

La taxe est partagée entre le producteur et le consommateur, selon les élasticités :

- Si la demande est inélastique (comme pour le tabac), le consommateur supporte la plus grande part.

- Si la demande est élastique, c’est le producteur qui en supporte davantage.

En résumé

- Un mouvement le long d’une courbe = variation du prix du bien.

- Un déplacement de la courbe = variation d’un autre facteur.

- Les chocs ou politiques publiques (taxes, subventions) modifient les équilibres.

- Le nouvel équilibre se forme automatiquement à un nouveau prix et une nouvelle quantité.

V. Comment le producteur détermine-t-il son niveau de production ?

1. L’objectif du producteur : maximiser son profit

Sur un marché concurrentiel, le producteur est un preneur de prix :

il ne peut pas fixer lui-même le prix, car celui-ci est déterminé par le marché (loi de l’offre et de la demande).

Son objectif principal est donc de maximiser son profit, c’est-à-dire de produire la quantité qui lui rapportera le plus grand bénéfice possible au prix du marché.

a) Définition du profit

Le profit (π) se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires (CA) et le coût total (CT) :

- P = prix du bien (fixé par le marché)

- Q = quantité produite

- CF = coûts fixes (loyer, machines, salaires permanents…)

- CV = coûts variables (matières premières, énergie, main-d’œuvre liée à la production)

Exemple :

Un artisan fabrique 100 objets à 10 € chacun.

→ CA = 1 000 €

→ CT = 700 €

→ Profit = 300 €.

Mais si produire 110 objets augmente fortement ses coûts, son profit total peut diminuer : il doit donc trouver la quantité optimale.

2. Le raisonnement à la marge : le coût marginal

Le producteur raisonne à la marge, c’est-à-dire sur la dernière unité produite.

Le coût marginal (Cm) correspond au coût de production d’une unité supplémentaire.

- Si le coût marginal est inférieur au prix, produire plus augmente le profit.

- Si le coût marginal est supérieur au prix, produire plus réduit le profit.

3. Illustration chiffrée

Quantité (Q) | Coût total (CT) | Coût marginal (Cm) | Prix du marché (P = 10 €) | Profit total (π) |

1 | 8 | 8 | 10 | +2 |

2 | 16 | 8 | 10 | +4 |

3 | 26 | 10 | 10 | +4 |

4 | 38 | 12 | 10 | +2 |

5 | 52 | 14 | 10 | 0 |

Analyse :

- Tant que le coût marginal est inférieur à 10 €, il est rentable de produire plus.

- Dès que Cm = 10 €, le profit est maximal (ici à Q = 3).

- Au-delà, le coût marginal devient supérieur au prix → produire davantage fait baisser le profit.

La quantité optimale est donc celle où P = Cm.

VI. Comment le marché concurrentiel peut-il favoriser la bonne allocation des ressources ?

1. Le fonctionnement du marché crée des gains à l’échange

Sur un marché concurrentiel, la confrontation de l’offre et de la demande aboutit à un prix d’équilibre (P*) et à une quantité échangée (Q*).

Cet équilibre permet d’obtenir une satisfaction maximale pour les deux parties :

- les consommateurs, qui achètent à un prix inférieur ou égal à celui qu’ils étaient prêts à payer,

- les producteurs, qui vendent à un prix supérieur ou égal à celui auquel ils étaient prêts à vendre.

Ce mécanisme génère des gains à l’échange, mesurés par les surplus.

2. Le surplus du consommateur

Le surplus du consommateur représente l’avantage monétaire que tire le consommateur d’un échange.

C’est la différence entre le prix maximum qu’il était prêt à payer et le prix de marché.

Exemple :

Un consommateur est prêt à payer 15 € pour un livre, mais il l’achète à 10 €.

→ Surplus = 15 € – 10 € = 5 €.

La zone située au-dessus du prix d’équilibre et en dessous de la courbe de demande correspond au surplus du consommateur.

Plus le prix du marché est bas, plus le surplus des consommateurs est élevé.

3. Le surplus du producteur

Le surplus du producteur est la différence entre le prix de vente du marché et le prix minimum auquel le producteur était prêt à vendre (c’est-à-dire son coût de production).

Exemple :

Un producteur est prêt à vendre un bien à 8 €, mais le prix de marché est 10 €.

→ Surplus = 10 € – 8 € = 2 €.

La zone située sous le prix d’équilibre et au-dessus de la courbe d’offre correspond au surplus du producteur.

Plus le prix du marché est élevé, plus le surplus des producteurs augmente.

4. L’efficacité de l’équilibre concurrentiel

L’équilibre concurrentiel maximise la somme des surplus du producteur et du consommateur.

→ Cela signifie qu’à l’équilibre, aucune autre combinaison de prix et de quantité ne permettrait d’améliorer la situation d’un agent sans détériorer celle d’un autre.

On dit alors que l’équilibre concurrentiel est optimal au sens de Pareto.

Autrement dit :

- Si le prix est supérieur à P*, certains consommateurs sont exclus → perte de surplus.

- Si le prix est inférieur à P*, certains producteurs renoncent à produire → perte de surplus.

- Seul le prix d’équilibre maximise la satisfaction globale et assure la meilleure allocation des ressources.

Zone au-dessus du prix : Surplus du consommateur

Zone au-dessous du prix : Surplus du producteur

La somme des deux = Gains à l’échange maximum

5. Les limites de l’efficacité du marché

Même si le marché concurrentiel tend vers une allocation efficace, il peut présenter des limites :

- Externalités : effets positifs ou négatifs non pris en compte dans les prix (ex. : pollution, éducation).

- Biens publics : non-exclusifs et non-rivaux (ex. : éclairage public, défense).

- Asymétries d’information : certains acteurs disposent de plus d’informations que d’autres (ex. : marché de l’assurance).

- Pouvoir de marché : entreprises en situation de monopole ou d’oligopole qui fixent les prix.

Exemple :

Une entreprise polluante peut produire au-delà de la quantité socialement souhaitable : le prix du marché ne reflète pas le coût social de la pollution.

Dans ce cas, l’intervention publique (taxes, quotas, subventions) peut corriger les inefficacités du marché.

Chapitre 3 : Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?

Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la concurrence pure et parfaite, un modèle théorique dans lequel aucun agent ne peut influencer le prix : les entreprises sont des price takers et le marché permet d’allouer efficacement les ressources.

Mais ce modèle reste une construction idéale. Dans l'économie réelle, la plupart des marchés s’en éloignent fortement.

En effet, dans de nombreux secteurs — télécommunications, transport, énergie, numérique, agroalimentaire — les entreprises disposent d’un pouvoir de marché, c’est-à-dire d’une capacité plus ou moins grande à influencer le prix, les quantités offertes ou les conditions d’échange. Ce pouvoir provient de différentes situations : nombre limité d’offreurs, produits différenciés, barrières à l’entrée, innovations protégées, effets de réseau…

Ces imperfections transforment profondément la logique concurrentielle : les entreprises peuvent mener des stratégies pour augmenter leurs profits (différenciation, innovation, publicité, ententes, guerre des prix…), ce qui peut parfois nuire aux consommateurs, réduire l’innovation ou fausser la concurrence.

Dans ce contexte, les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel pour réguler les comportements des entreprises, sanctionner les abus et garantir un fonctionnement équitable du marché.

Ainsi, pour comprendre comment les marchés fonctionnent réellement, il est nécessaire d’étudier les différentes formes de concurrence imparfaite, les stratégies des firmes et les politiques destinées à encadrer ces situations.

I – En concurrence imparfaite, les entreprises sont faiseurs de prix (price makers)

Dans le modèle théorique de la concurrence pure et parfaite (CPP), aucune entreprise ne peut influencer le prix : chaque offreur est un price taker, c’est-à-dire qu’il accepte le prix imposé par le marché.

Cependant, ce modèle reste très éloigné de la réalité économique. Sur la plupart des marchés, les entreprises disposent d’un pouvoir de marché, c’est-à-dire de la capacité à fixer, au moins partiellement, le prix. On dit alors qu’elles sont price maker.

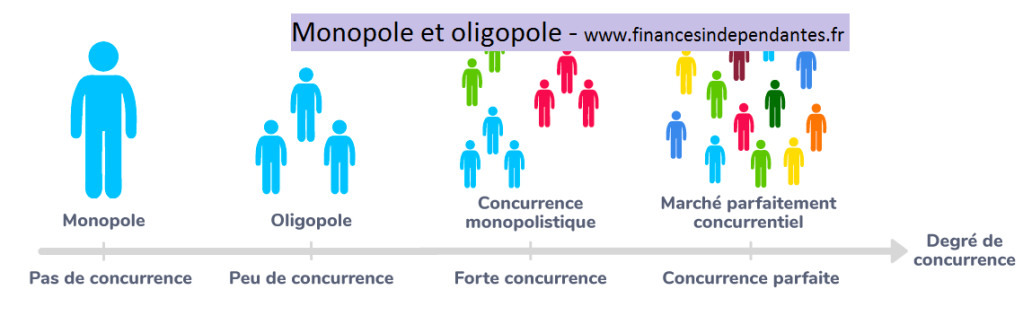

Les économistes distinguent trois grandes structures de marché imparfaitement concurrentielles, qui permettent de décrire la majorité des situations réelles :

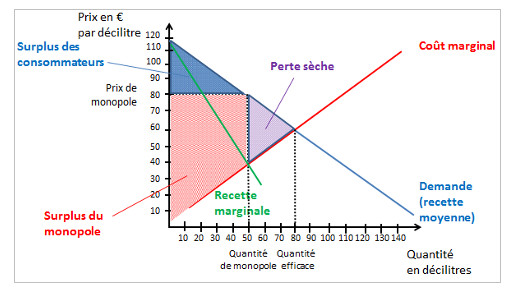

A. Le monopole : un seul producteur

Un monopole désigne une situation dans laquelle un seul producteur propose l’ensemble de l’offre d’un produit sur un marché.

Cette absence totale de concurrence lui donne un pouvoir exceptionnel : il fixe le prix et la quantité produite.

Les conséquences économiques du monopole:

-Le prix est plus élevé qu'en C.P.P

-Quantités produites plus faibles

-Une partie du surplus du consommateur disparait, c'est la perte sèche

Des exemples de monopoles: La SNCF, un médicament protégé par un brevet ou la production d'électricité en France.

La perte sèche est une perte de bien-être pour la société qui apparaît lorsque la quantité échangée sur un marché est inférieure à la quantité qui serait échangée en situation de concurrence pure et parfaite.

Elle correspond à la partie du surplus total (surplus du consommateur + surplus du producteur) qui disparaît à cause d'un prix trop élevé ou d’une production trop faible.

B. Les different types de monopoles

Sur certains marchés, un seul producteur propose l’ensemble de l’offre. Cette situation de monopole peut avoir plusieurs origines. On distingue généralement quatre grands types de monopoles : le monopole naturel, le monopole légal, le monopole d’innovation et le monopole de fait (ou monopole économique).

i. Le monopole naturel

Un monopole naturel apparaît lorsqu’il est moins coûteux qu’un seul producteur fournisse tout le marché plutôt que plusieurs entreprises.

Pourquoi ?

→ Parce que les coûts fixes sont très élevés, et que les coûts moyens baissent quand la production augmente(économies d’échelle).

Conséquences : Il serait inefficace et trop coûteux d’avoir plusieurs entreprises concurrentes. L’État peut choisir de contrôler ou réguler ce monopole.

Exemples : Réseau ferroviaire (infrastructures TGV),Distribution d’eau, Réseaux électriques, Gazoducs / fibre optique.

ii. Le monopole légal (ou institutionnel)

Un monopole légal est accordé par l'État qui interdit ou limite la concurrence pour un acteur unique.

Ce monopole est créé par : la loi, un règlement, une décision publique.

Raison :

→ garantir la sécurité, la qualité, l’équité ou financer un service public.

Exemples : La Française des Jeux (loterie), Certains secteurs de santé (médicaments réservés aux pharmaciens), Monopoles publics anciens : EDF, SNCF avant l’ouverture à la concurrence.

iii. Le monopole d’innovation (lié aux brevets)

Lorsqu’une entreprise innove, elle peut obtenir un brevet qui lui donne un monopole temporaire (20 ans en général) sur la vente ou l’utilisation de son invention.

Objectifs : protéger l’innovation, permettre à l’entreprise de rentabiliser ses dépenses de recherche et développement (R&D).

Conséquences : L’entreprise devient price maker sur son innovation. Le monopole disparaît quand le brevet expire ou si la concurrence imite partiellement.

Exemples : Médicaments protégés, Technologies Apple (processeurs, design), Innovations dans l’industrie automobile.

iv. Le monopole de fait (ou monopole économique)

C’est un monopole obtenu non pas par la loi ou les coûts fixes, mais par la domination économique.

L’entreprise devient la seule à proposer un produit pertinent parce qu’elle a : écrasé la concurrence (guerre des prix), racheté ses concurrents, bénéficié d’une image de marque très puissante, capté un marché grâce aux effets de réseau.

Exemples : Google sur la recherche en ligne, Microsoft sur les systèmes d’exploitation dans les années 2000, Facebook sur les réseaux sociaux (effets de réseau).

Synthèse

Type de monopole | Origine | Exemple |

Naturel | Coûts fixes élevés, économies d’échelle | Eau, rail |

Légal | Loi ou décision publique | FDJ, SNCF avant ouverture |

Innovation | Brevet, R&D | Médicaments, tech |

De fait | Domination économique, effets de réseau | Google, Microsoft |

C. L’oligopole : quelques offreurs dominent le marché

L’oligopole correspond à une structure où un petit nombre de firmes se partagent l’essentiel du marché.

Comme elles sont peu nombreuses, elles sont interdépendantes : chacune doit tenir compte des réactions des autres avant de fixer ses prix.

Exemples : les télécommunications (Orange, Free, SFR, Bouygues), le marché des cartes graphiques (Nvidia, AMD), l’industrie pétrolière.

Caractéristiques : Les entreprises influencent le prix, mais doivent anticiper les décisions des concurrents. Cela conduit souvent à des comportements stratégiques (guerre des prix, ententes…).Le pouvoir de marché existe, mais il dépend de la structure du secteur.

D. La concurrence monopolistique : nombreux offreurs mais produits différenciés

Dans la concurrence monopolistique, il existe un grand nombre d’entreprises, mais chacune propose un produit légèrement différent (qualité, style, image, localisation…).

Cette différenciation leur donne un pouvoir de marché limité :

un consommateur ne perçoit pas toujours les produits comme parfaitement substituables, ce qui permet à chaque entreprise de fixer son propre prix.

Exemples : restaurants, marques de vêtements, shampoings, cafés (Starbucks, Columbus…).

Caractéristiques : Nombreux producteurs, donc faible pouvoir individuel. Produits différenciés permettant une marge de manœuvre sur le prix. Forte importance de la publicité, du design et de l’image de marque.

2. Les entreprises mettent en place des stratégies sur les marchés imparfaits

A. L’oligopole : un petit nombre d’entreprises interdépendantes

Un oligopole est un marché où quelques entreprises dominent. Chacune observe attentivement les décisions des autres (prix, quantités, innovation).

Exemples : Automobile (Renault, Citroen, Peugeot), jeux vidéo (sony , Nitendo, XBOX)

B. Pourquoi les entreprises en oligopole ont intérêt à former des ententes ?

Une entente est un accord, souvent secret, entre plusieurs entreprises concurrentes visant à fausser la concurrence. (on parle aussi de Cartel)

Les entreprises peuvent par exemple s’entendre pour fixer les prix, se répartir les clients ou limiter les quantités produites.

L’objectif est d’augmenter leurs profits en évitant la concurrence. Les ententes sont illégales, car elles pénalisent les consommateurs en entraînant des prix plus élevés, moins de choix et moins d’innovation. Elles sont donc surveillées et sanctionnées par les autorités de la concurrence.

L’exemple du cartel du Jambon

Le cartel du jambon désigne une entente illégale entre plusieurs grandes entreprises françaises de la charcuterie, dont notamment Fleury Michon, Herta et Madrange.

Entre 2010 et 2013, ces entreprises se sont accordées en secret pour fixer les prix du jambon et des produits de charcuterie, au lieu de se faire réellement concurrence. Cette entente leur a permis d’augmenter artificiellement leurs profits, mais elle a pénalisé les consommateurs, qui ont payé leurs produits plus chers.

En 2020, l’affaire a été révélée et lourdement sanctionnée par Autorité de la concurrence, qui a infligé plus de 90 millions d’euros d’amendes aux entreprises concernées. Ce cartel illustre parfaitement le fonctionnement d’une entente en oligopole, interdite car elle réduit la concurrence et diminue le bien-être des consommateurs.

La situation d'une entente peut être expliqué à l'aide du dilemme du prisonnier:

Si collectivement il est plus avantageux de cooperer, par exemple convenir de prix planchers ou similaires, individuellement, les entreprises ont tout intérêt à trahir l'autre.

La trahison est donc la stratégie dominante, celle qui permet de maximiser ses gains, trahir/tricher rapporte plus que coopérer.

Ainsi, les ententes entre entreprises restent fragiles et précaires.

C. Différenciation, innovation, guerre des prix, effets de réseau ; les entreprises essaient de créer ou conserver un pouvoir de marché

Différenciation : innovation, design, publicité → crée une clientèle fidèle.

La différenciation consiste pour une entreprise à rendre son produit unique grâce à l’innovation, au design ou à la publicité afin de fidéliser sa clientèle et de réduire la sensibilité des consommateurs au prix.

Effets de réseau : plus il y a d’utilisateurs, plus le produit est utile (Facebook, Uber).

Les effets de réseau renforcent également le pouvoir de marché : plus un produit compte d’utilisateurs, plus il devient utile et attractif, comme dans le cas des plateformes numériques.

Guerre des prix : stratégie pour éliminer les concurrents.

Les entreprises peuvent aussi engager une guerre des prix, en baissant fortement leurs tarifs pour affaiblir ou éliminer leurs concurrents.

Innovation et brevets : permettent un monopole temporaire.

L’innovation joue un rôle central : lorsqu’elle est protégée par un brevet, elle confère à l’entreprise un monopole temporaire qui lui permet de fixer son prix et de profiter d’un avantage concurrentiel.

Barrières à l’entrée:

Les barrières à l’entrée sont des obstacles qui rendent difficile, voire impossible, l’arrivée de nouvelles entreprises sur un marché.

Elles peuvent être économiques, comme des coûts fixes très élevés ou la nécessité de réaliser d’importants investissements initiaux ; réglementaires, lorsqu’une activité nécessite des licences, des normes strictes ou des autorisations spécifiques ; ou encore stratégiques, lorsque les entreprises déjà installées utilisent la publicité, les brevets, la différenciation ou même une guerre des prix pour décourager de nouveaux concurrents.

Les barrières à l’entrée protègent ainsi les entreprises en place et renforcent leur pouvoir de marché.