Chapitre 1 Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

1) Quels sont les facteurs de la croissance économique

a) La mesure de la croissance économique

On mesure le PIB (produit interieur brut), en faisant la somme des valeurs ajoutées crées par l'ensemble des entreprises d'un pays.

Rappelons que la Valeur Ajoutée est la valeur ajoutée aux consommations intermédiaires lors de la production.

C'est la valeur crée par l'entreprise.

Le P.I.B est un indicateur nous permettant d'évaluer la richesse produite par un pays.

Plus cet indicateur est élevé, plus on peut supposer que ces richesses ruissellent, c'est à dire profitent aux différents acteurs économiques.

En 2024, le PIB en Valeur est estimé à 2917,4 Milliards d'€ en Valeur et 2596 milliards en volume. (NB: voir la distinction PIB EN VALEUR / PIB EN VOLUME)

(Le PIB en volume est le PIB en valeur déflaté, c'est à dire dont on a enlevé l'incidence de l'inflation.)

Ajoutons que le P.I.B est un indicateur imparfait qui ne permet pas de mesurer les inégalités, qui ne peut intégrer l'ensemble des richesses crées (travail au noir)

b) Le différents facteurs de la croissance économique

On estime que pour produire, fabriquer, on nécessite 2 facteurs de production, à savoir le travail et le capital.

Le travail , c'est la quantité de travail, il peut s'exprimer en heures travaillées ou en travailleur.

Le capital, ce sont les biens durables qui servent à produire, on parle de machine ou d'outils.

(On peut aussi entendre dans capital les moyens financiers mobilisés pour obtenir les machines , outils etc...)

Ainsi, le travail et le capital, combinés ou non, permettent de produire.

On peut alors faire référence à la fonction de Cobb-Douglas : y=f(K,L)

Ici, la production y est fonction du capital et du travail (L: Labour)

Notons que l'on nomme aussi les facteurs de production les inputs et la production de biens et services les outputs.

Ainsi, l'augmentation des facteurs de production a pour effet d'augmenter la production.

Néanmoins la loi des rendements décroissants stipule qu'à un certain niveau de production, une augmentation supplémentaire de travail ou de capital a de moins en moins d'impacts sur la production.

La loi des rendements décroissants : Citons par exemple un agriculteur, il ne pourra indéfiniment ajouter des travailleurs sur son champ, sous peine de voir le millième agriculteur produire moins que le précédent. Ou encore l'exemple d'une usine automobile qui doublerait ses effectifs, le risque serait la désorganisation dans l'entreprise et donc la baisse de l'inefficacité et donc de la production. Ainsi, il ne suffit pas d'augmenter indéfiniment les facteurs de production pour générer de la croissance.

C'est d'ailleurs ce que stipulait l'économiste Robert Solow, indiquant qu'il demeurait dans le calcul de la croissance, un résidu, que l'on nommera le résidu de Solow. Ce résidu dans la croissance n'aura ni une explication dans l'accroissement du facteur travail ni dans l'accroissement du facteur capital

c) Les sources de l'innovation et du progrès technique

La part non expliquée de l'augmentation de la production est la productivité globale des facteurs, PGF, c'est ce que Solow appelle le résidu.

Pour Solow, la PGF augmente bien grâce au progrès technique, mais il n'explique pas l'origine de ce progrès technique, il est comme "tombé du ciel", il est extérieur au modèle.

Avant d'aller plus loin, rappelons que ce progrès technique est une amélioration des facteurs de production, c'est à dire que les facteurs travail n'ont pas augmenté en quantité (en volume) mais en "qualité", le TRAVAIL et le CAPITAL produisent mieux, ils sont optimisés grâce au progrès technique.

On parle alors de croissance intensive, on produit plus car on a amélioré les facteurs de productions, alors que l'on parle de croissance extensive, lorsque l'on a augmenté la quantité de facteurs.

Pour revenir au progrès technique on considère que le progrès technique est la somme des innovations, ou du moins résulte des innovations. Et l'innovation est l'application d'une invention au processus productif.

On peut considérer que le téléphone portable est une innovation qui a permis une meilleur productivité des travailleurs indépendants, car ils n'avaient plus à faire d'aller-retours au travail pour savoir si on les avait appelé.

c)les sources de l’innovation et du progrès technique

On s’aperçoit que ce « résidu » de Solow, que l’on nomme aussi la PGF (productivité globale des facteurs) est une mesure du progrès technique.

Ainsi, le progrès technique augmente l’efficacité des facteurs Capital et Travail, sans que leur volume augmente.

Le progrès technique est le résultat d’innovations, en d’autres termes, l’addition des innovations devient progrès technique.

(Rappelons que le progrès technique est le progrès des technologies, mais également de l’efficacité de leur usage et de l’organisation du processus de production)

2) Comment expliquer la dynamique de la croissance

a)Un progrès endogène favorisant le caractere cumulatif de la croissance

Des économistes vont proposer l’idée d’une croissance endogène. En effet, Solow ne donne pas d’explication sur l’origine de la PGF et donc du progrès technique, pour lui elle est exogène, elle vient de l’extérieur mais il n’en donne pas d’explications.

Des Économistes vont proposer l’idée d’une croissance endogène, c’est-à-dire qui vient de l’intérieur, en opposition à la croissance exogène.

L’origine de la croissance endogène, viendrait de l’intérieur du pays, par l’accumulation de 4 types de capitaux que l’on accumulerait.

Ces capitaux sont alors porteurs d’externalités positives et la croissance devient alors un phénomène cumulatif. En effet, un pays connaissant une croissance soutenue pourra investir et innover davantage et connaitre une croissance futur élevée.

Capital Public:

-

Fibre/5G partout, y compris zones rurales → (externalités de réseau, diffusion + rapide des idées).

-

Transports massifs fiables (RER métropolitains, fret ferroviaire) → (réduction coûts/temps, effets d’agglomération).

-

Énergie bas-carbone bon marché et stable (réseaux, interconnexions, stockage) → (baisse coût du capital privé, adoption techno).

-

Infrastructures de recherche ouvertes (grands labos, centres de test, fablabs publics) → (spillovers de R&D).

Capital humain:

-

Éducation précoce de qualité (maternelle/CP) → (rendements cumulatifs de l’apprentissage).

-

Apprentissage & alternance alignés avec besoins locaux → (apprentissage par la pratique).

-

Formation continue (compétences numériques/IA, management, langues) → (accumulation de savoir, PGF).

-

Attraction de talents (visas, reconnaissance diplômes) → (diversité cognitive, spillovers).

Capital technologique:

-

Crédit d’impôt R&D & partenariats labos-entreprises → (spillovers technologiques).

-

Plateformes de transfert techno (SATT, incubateurs, brevets/licences simplifiés) → (diffusion du savoir).

-

Adoption logicielle avancée (ERP, MES, jumeaux numériques, IA générative) → (rendements croissants du savoir codé).

-

Normalisation & standards ouverts → (effets de réseau, interopérabilité, baisse des coûts d’entrée).

-

Gestion des données & qualité (data governance, MDM) → (apprentissage organisationnel).

Capital Physique:

-

Modernisation des équipements (robots collaboratifs, CNC, impression 3D) → (rendements d’échelle internes).

-

Rénovation énergétique des usines/bureaux (capex vert + capteurs) → (baisse coûts unitaires, qualité).

-

Logistique automatisée (AGV, tri automatique, WMS) → (réduction délais, fiabilité).

-

Capteurs & maintenance prédictive (IoT) → (moins de pannes, courbe d’expérience).

-

-

b) le rôle de l’innovation dans la dynamique de la croissance

Pour Joseph Schumpeter, l’innovation est à l’origine des cycles économiques dans la mesure ou les innovations radicales ou majeures peuvent profondément bouleverser l’équilibre économique. Elles déclenchent une seconde série d’innovations qui forment « une grappe d’innovation » et initient un processus de destruction créatrice. Celui-ci rend obsolète certains secteurs de l’économie et se traduit par des réallocations de ressources en faveur du secteur porteur de croissance.

Les innovations sont aujourd’hui les principaux déterminants de la croissance. Cela justifie l’importance de l’investissement en R&D pour favoriser le progrès technique.c) Les institutions favorisent l’innovation et la croissance économique

On dit des institutions qu’elles favorisent l’innovation et la croissance économique, car elles génèrent un climat favorable à la croissance. Les institutions sont globalement l’action de l’état. Que ce soit le respect de la propriété privé qui favorise l’investissement et l’innovation ( nous pouvons investir, acheter car nous savons que la chose nous appartiendra, si pas de propriété privé, aucun intérêt d’acheter), que ce soit l’éducation et la santé qui permettent un meilleur rendement des travailleurs, ou encore le financement de la recherche, qui génère des externalités positives.

La présence de mauvaises institutions peut alors enfermer le pays dans une croissance faible.3) A quels obstacles et défis se heurte la croissance ?

A) Progrès et inégalités

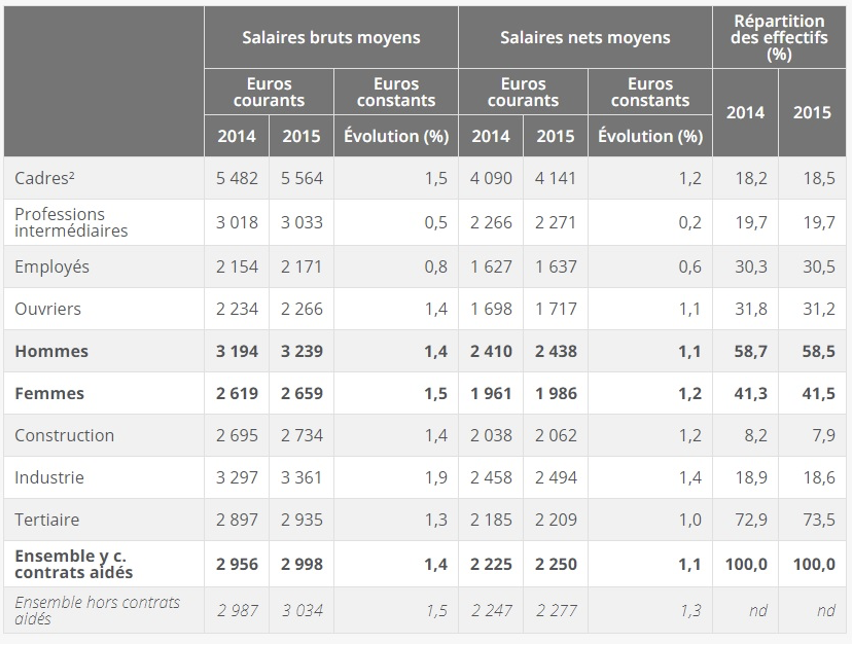

Si la croissance économique est généralement perçue comme un moteur de prospérité, elle soulève néanmoins des défis majeurs, en particulier celui de la hausse des inégalités de revenus.

Le progrès technique, censé améliorer la productivité et stimuler la croissance, peut aussi constituer une menace pour certains emplois. En effet, il entraîne une substitution entre le capital et le travail : les machines et les technologies remplacent de nombreuses tâches autrefois réalisées par des travailleurs humains. Cette substitution ne touche cependant pas toutes les catégories de travailleurs de la même manière.

On observe que le progrès technique est souvent biaisé en faveur du travail qualifié. Avec l’essor de la robotisation et de l’intelligence artificielle, les tâches les plus routinières, répétitives et standardisées sont désormais les plus faciles à automatiser. Cela fragilise particulièrement les actifs peu qualifiés ou encore certains métiers des professions intermédiaires, qui voient leurs perspectives d’emploi se réduire.

À l’inverse, les travailleurs hautement qualifiés bénéficient d’une complémentarité avec les nouvelles technologies : leur productivité augmente et leur rémunération progresse. Le marché du travail connaît alors un phénomène de polarisation :

-d’un côté, des emplois très qualifiés et bien rémunérés, renforcés par l’usage des technologies ;

-de l’autre, des emplois peu qualifiés ou routiniers, menacés par la substitution du capital au travail ;

-entre les deux, une fragilisation des professions intermédiaires.

Ainsi, la dynamique de croissance peut s’accompagner d’une accentuation des inégalités de revenus et d’une fragmentation du marché du travail. Le défi pour les sociétés contemporaines est donc de trouver les moyens de réguler cette polarisation, notamment par l’éducation, la formation continue et des politiques publiques favorisant l’inclusion.

b) Limites écologiques de la croisance économique

Si la croissance économique a permis une amélioration globale du niveau de vie et des conditions matérielles, elle s’accompagne également de limites écologiques de plus en plus visibles.

Les externalités négatives de la croissance

La production et la consommation génèrent des externalités négatives, c’est-à-dire des effets indésirables qui ne sont pas pris en compte dans le prix de marché.

Pollution atmosphérique : émissions de particules fines liées aux transports et à l’industrie, responsables de maladies respiratoires.

Réchauffement climatique : hausse des gaz à effet de serre (CO₂, méthane), qui entraîne fonte des glaciers, montée des océans, sécheresses et événements climatiques extrêmes.

Pollution des sols et de l’eau : usage intensif d’engrais et de pesticides en agriculture, qui dégrade les écosystèmes et la biodiversité.

Surexploitation des ressources naturelles : déforestation, épuisement des ressources fossiles, raréfaction de l’eau douce.

Ces externalités montrent que la croissance économique peut aller de pair avec une dégradation de l’environnement si elle n’est pas maîtrisée.

Conséquences sur la santé et la sociétéLes externalités écologiques ne sont pas seulement environnementales : elles affectent directement les populations.

Santé publique : pollution de l’air responsable de plusieurs millions de décès prématurés par an dans le monde ; augmentation des maladies chroniques (asthme, cancers).

Conditions de vie : canicules, inondations, incendies de forêt perturbent la vie quotidienne, détruisent des habitats et forcent parfois les populations à migrer.

Inégalités : les ménages modestes sont souvent les plus exposés (quartiers pollués, moindre capacité à se protéger des catastrophes naturelles).

Conséquences sur la croissance future

Ces externalités écologiques pèsent aussi sur les perspectives de croissance à long terme :

Baisse de la productivité agricole à cause des sécheresses et de la dégradation des sols.

Coûts croissants liés aux catastrophes naturelles et aux dépenses de santé.

Investissements nécessaires pour réparer les dommages environnementaux (ex. traitement des déchets, dépollution).

Risque de ralentissement économique si les ressources essentielles (eau, énergies fossiles, biodiversité) deviennent trop rares ou trop chères.

c) Croissance soutenable

La courbe de Kuznets environnementale

La courbe de Kuznets environnementale illustre une relation en forme de U inversé entre le revenu par habitant et le niveau de pollution.

Dans un premier temps, au début du développement économique, la pollution augmente fortement.

Cela s’explique par l’industrialisation, le recours massif aux énergies fossiles et l’absence de régulations environnementales.

Puis, à partir d’un certain seuil de richesse, les comportements changent.

Les citoyens exigent une meilleure qualité de vie et de santé, les pouvoirs publics adoptent des normes plus strictes et les entreprises investissent dans des technologies plus propres.

On observe alors une diminution progressive de certaines pollutions locales, comme le dioxyde de soufre ou les particules fines, dans plusieurs pays développés depuis les années 1980. Cependant, cette relation ne s’applique pas automatiquement à tous les types de polluants. Pour les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique (CO₂, CH₄), la baisse ne dépend pas uniquement du niveau de revenu mais surtout des choix politiques et des innovations technologiques.

2. La soutenabilité faible

L’approche de la soutenabilité faible repose sur l’idée que les différentes formes de capital – naturel, humain, physique et technologique – sont substituables.

Cela signifie que les générations présentes peuvent consommer une partie du capital naturel, comme les ressources fossiles, à condition de transmettre en contrepartie davantage de capital artificiel, humain ou technologique.

Par exemple, la construction d’infrastructures modernes, le développement de nouvelles connaissances scientifiques ou la diffusion de procédés plus efficaces pourraient compenser l’épuisement d’une ressource naturelle. Dans cette perspective, combinée à la courbe de Kuznets, on peut penser qu’à mesure que la richesse augmente, les sociétés sont capables de réduire la pollution et d’améliorer la qualité de l’environnement grâce aux innovations et aux investissements.

Toutefois, cette approche optimiste comporte des limites. Elle suppose que toutes les dégradations environnementales peuvent être compensées, ce qui n’est pas toujours le cas. De plus, les gains d’efficacité peuvent être annulés par un effet rebond (on consomme davantage un bien rendu moins coûteux ou plus performant), ou encore par la délocalisation de la pollution dans les pays émergents.

3. La soutenabilité forte

L’approche de la soutenabilité forte remet en cause cette idée de substituabilité. Elle insiste sur le fait que certains éléments du capital naturel sont irremplaçables et assurent des fonctions vitales pour l’équilibre de la planète : le climat, la biodiversité, les océans, la régulation des cycles de l’air et de l’eau. Leur dégradation peut entraîner des phénomènes irréversibles, comme l’extinction d’espèces, la fonte des calottes glaciaires ou l’acidification des océans.

Dans ce cadre, il ne suffit pas de raisonner en termes de compensation. Il faut définir des seuils écologiques à ne pas franchir et préserver directement le capital naturel essentiel. Ainsi, même si la courbe de Kuznets laisse penser qu’un pays riche peut réduire certaines pollutions, la soutenabilité forte rappelle que certaines pertes ne sont pas récupérables et qu’il est nécessaire de protéger activement l’environnement pour les générations futures.

Chapitre 2: Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

1) Quelles sont les étapes et les effets de l’intégration des économies européennes ?

a) Les principales étapes de l’intégration européenne

i. Les principaux effets de la construction européenne

ii. Les principales dates de la construction européenne

iii. Les étapes de l’intégration selon Béla Balassa

iiii. La construction européenne entre intégration et élargissement

b) Les avantages et les limites du marché unique

i. Pourquoi le marché unique favorise-t-il le commerce intérieur ?

ii. Le marché unique et son impact économique

iii. Les avantages du marché unique pour les ménages et les entreprises

c) Un marché hétérogène et inachevé

i. L’hétérogénéité du coût du travail

ii. Un marché unique sans harmonisation

iii. Des bénéfices contrastés

iiii. Une intégration des services au ralenti

d) La politique de concurrence accompagne le marché unique

i. Les objectifs de la politique de concurrence

ii. Une politique au service du consommateur

iii. Les missions de la DG Concurrence

iiii. Concurrence ou politique industrielle

2) Quelles sont les spécificités de la politique économique dans le cadre européen ?

a) Les conséquences du passage à l’euro sur la politique monétaire

i. Le traité fondateur de Maastricht

ii. Pourquoi instaurer une monnaie unique ?

iii. Une politique monétaire indépendante

iiii. Vers une politique monétaire unique

b) Les modalités et les effets de la politique monétaire de la BCE

i. Les conséquences de la baisse ou de la hausse des taux directeurs

ii. Les objectifs et les instruments de la politique monétaire

iii. La BCE a-t-elle atteint ses objectifs ?

iiii. Le pragmatisme de la BCE face à la crise de 2008 et à la pandémie

c) Des politiques budgétaires contraintes dans le cadre européen

i. Le lien entre déficit et dette publique

ii. L’action budgétaire sur la conjoncture

iii. Un budget européen restreint

iiii. Des politiques budgétaires encadrées

3) Quels sont les défis de la coordination européenne ?

a) Le policy mix européen face aux chocs asymétriques

i. Les écarts de compétitivité entre États membres

ii. Les causes institutionnelles de la divergence

iii. La divergence renforce la difficulté d’ajustement

iiii. L’ajustement à un choc asymétrique

b) Un nécessaire approfondissement de la gouvernance économique

i. Vers une plus forte intégration depuis la crise ?

ii. Vers une union budgétaire ?

iii. La gouvernance européenne à l’épreuve du Covid

CHAPITRE 2: Quelles politiques économiques dans le cadre européen ?

L’Union européenne (UE) est aujourd’hui un espace économique unique au monde : 27 pays, près de 450 millions d’habitants, une monnaie commune, un marché intégré, et un cadre institutionnel de plus en plus dense.

Mais si l’UE a profondément transformé les économies de ses membres, elle pose aussi de nombreuses questions : comment concilier une politique monétaire unique et des politiques budgétaires nationales ? Comment maintenir la concurrence tout en soutenant les entreprises européennes face à la mondialisation ? Et comment coordonner les politiques économiques dans un espace aussi hétérogène ?

1) Quelles sont les étapes et les effets de l’intégration des économies européennes ?

a) Les principales étapes de l’intégration européenne

i. Les principaux effets de la construction européenne

La construction européenne a favorisé la paix et la stabilité économique sur le continent après les guerres du XXᵉ siècle.

Sur le plan économique, elle a permis une intégration croissante des marchés : les biens, les services, les capitaux et les personnes circulent de plus en plus librement.

Cela a entraîné une hausse des échanges commerciaux intra-européens, une augmentation des investissements directs étrangers, et une convergence partielle des niveaux de vie.

Mais cette intégration s’accompagne aussi de contraintes : les États ont perdu une partie de leur autonomie en matière monétaire et budgétaire, et les écarts économiques entre pays restent importants.

ii. Les principales dates de la construction européenne

- 1951 : Création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier).

- 1957 : Traité de Rome – fondation de la CEE et création du marché commun.

- 1986 : Acte unique européen, étape décisive vers le marché unique.

- 1992 : Traité de Maastricht – naissance de l’UE et projet de monnaie unique.

- 1999 / 2002 : création puis mise en circulation de l’euro.

- 2007 : Traité de Lisbonne – réforme institutionnelle majeure.

- 2020 : Plan de relance européen “Next Generation EU”, symbole d’une solidarité budgétaire nouvelle.

iii. Les étapes de l’intégration selon Béla Balassa

L’économiste hongrois Béla Balassa distingue cinq stades d’intégration économique :

- Zone de libre-échange : suppression des droits de douane (CEE dès 1968).

- Union douanière : tarif extérieur commun face aux pays tiers.

- Marché commun : libre circulation des biens, services, capitaux et personnes.

- Union économique : coordination des politiques économiques.

- Union économique et monétaire (UEM) : adoption d’une monnaie unique et d’une politique monétaire commune.

L’Union européenne a atteint le cinquième stade, mais reste incomplète, car il n’existe pas encore de véritable union budgétaire et fiscale.

iiii. La construction européenne entre intégration et élargissement

La construction européenne s’est faite à la fois en profondeur et en largeur.

- En profondeur, avec des institutions plus fortes et davantage de politiques communes (PAC, politique régionale, politique monétaire).

- En largeur, avec de nombreux élargissements : de 6 membres fondateurs à 27 aujourd’hui.

Cet élargissement a consolidé la paix et l’influence de l’UE, mais il a aussi accentué les divergences économiques et sociales, rendant la coordination plus difficile.

b) Les avantages et les limites du marché unique

i. Pourquoi le marché unique favorise-t-il le commerce intérieur ?

Le marché unique, instauré en 1993, supprime les barrières douanières, techniques et administratives entre les États.

Les entreprises peuvent désormais vendre dans toute l’Europe sans entraves majeures, tandis que les consommateurs ont accès à un choix élargi.

Cette intégration favorise la spécialisation des pays selon leurs avantages comparatifs (par exemple, l’Allemagne dans l’industrie, la France dans l’aéronautique ou l’agroalimentaire).

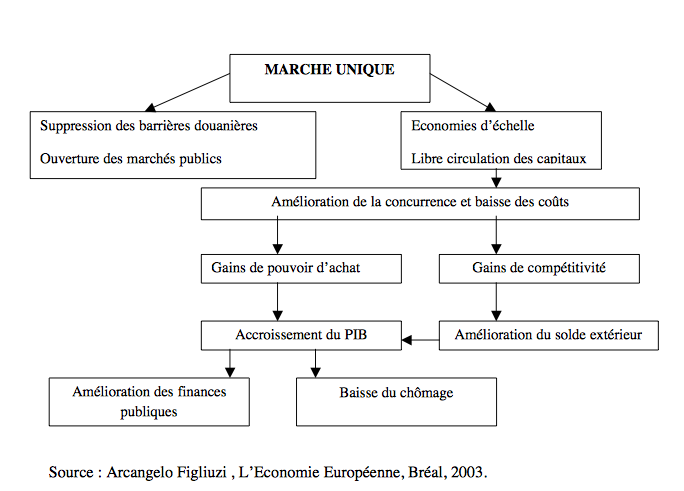

ii. Le marché unique et son impact économique

Le marché unique a permis d’augmenter la concurrence, d’améliorer l’efficacité des entreprises et de stimuler la croissance.

Selon la Commission européenne, il aurait contribué à une hausse du PIB européen d’environ 9 % depuis sa création.

Les entreprises profitent d’un espace plus vaste pour se développer et réaliser des économies d’échelle, tandis que la concurrence incite à l’innovation et à la baisse des prix.

Mais la concurrence est parfois trop forte : les entreprises les moins compétitives disparaissent, et certaines régions industrielles ont été affaiblies par la libéralisation des échanges.

iii. Les avantages du marché unique pour les ménages et les entreprises

Pour les ménages :

- des prix plus bas,

- un plus grand choix de produits,

- la possibilité de travailler et d’étudier dans un autre pays européen.

Pour les entreprises :

- un marché de 450 millions de consommateurs,

- la facilité d’investir et de circuler,

- une stabilité réglementaire et monétaire (grâce à l’euro).

Mais la pression concurrentielle a aussi accru les inégalités régionales et fragilisé certains secteurs.

c) Un marché hétérogène et inachevé

i. L’hétérogénéité du coût du travail

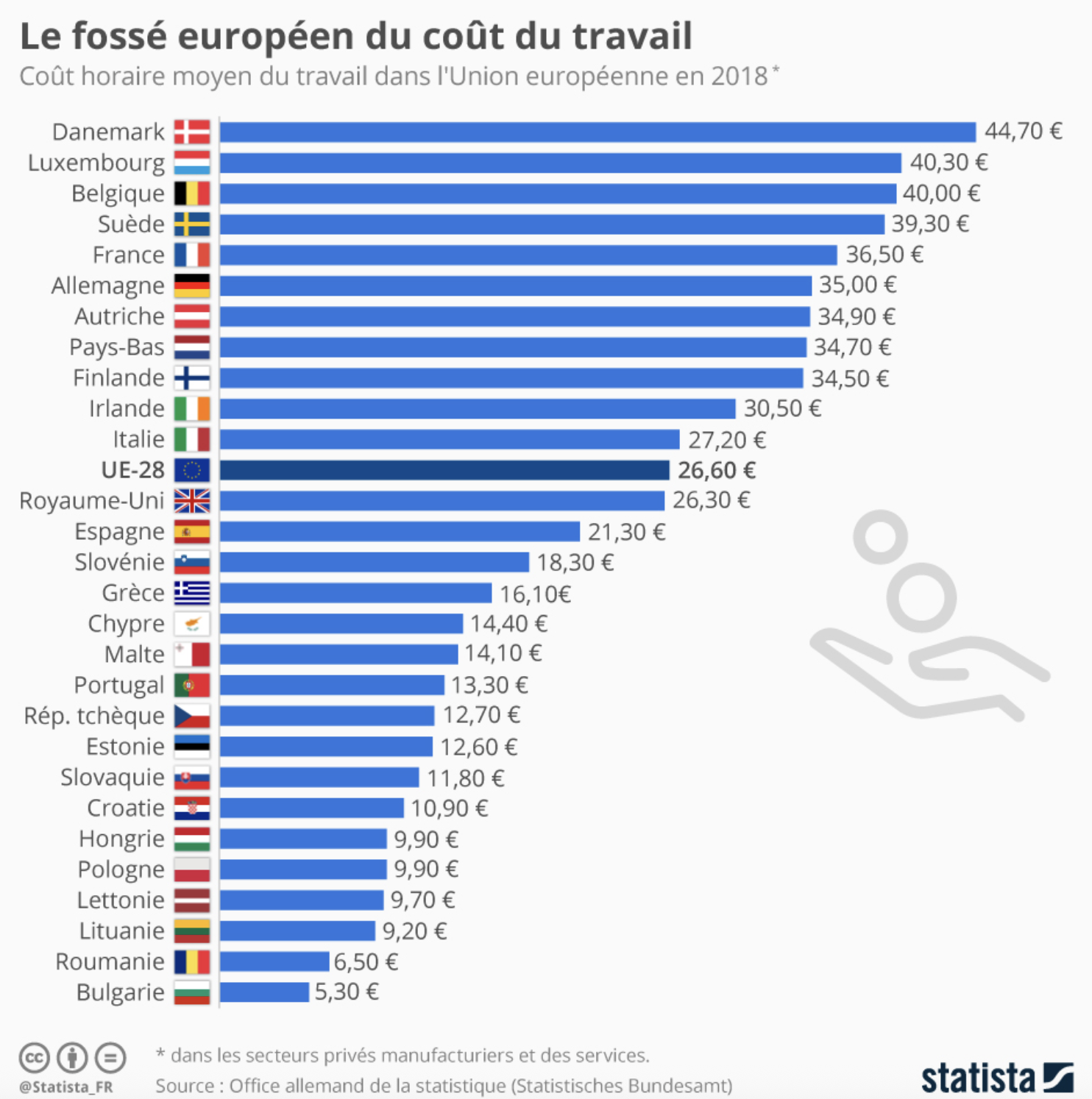

Les écarts de coût du travail sont considérables : plus de 40 euros de l’heure en France ou en Allemagne, contre 7 à 10 euros dans certains pays d’Europe de l’Est.

Ces différences encouragent les délocalisations et créent un phénomène de dumping social, certains pays attirant les entreprises grâce à une main-d’œuvre moins coûteuse.

ii. Un marché unique sans harmonisation

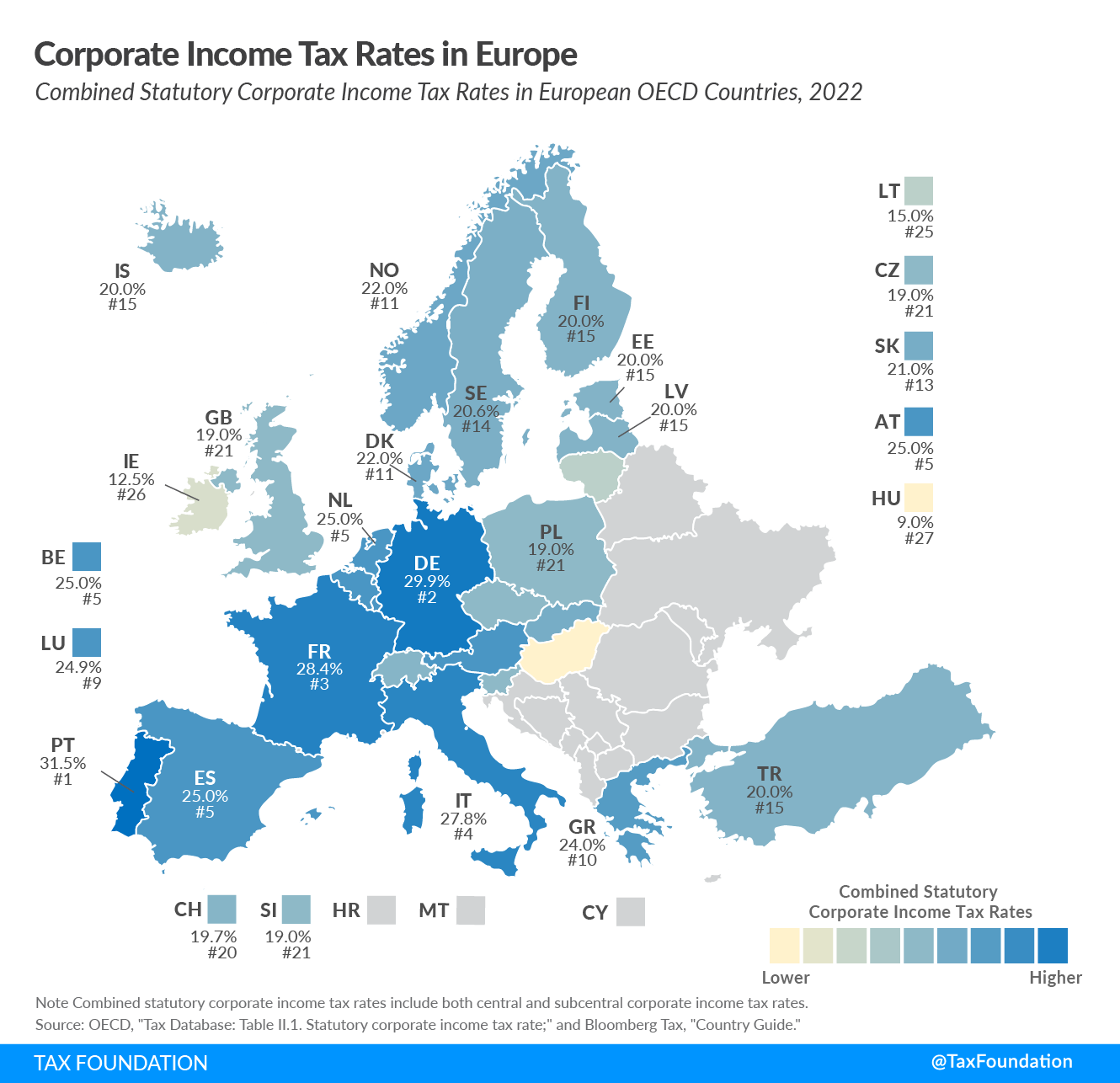

L’absence d’harmonisation fiscale et sociale crée une concurrence interne.

Les États cherchent à attirer les entreprises par des taux d’imposition faibles (comme l’Irlande à 12,5 % d’impôt sur les sociétés), ce qui réduit les recettes publiques et limite les marges budgétaires.

On parle de Dumping Fiscal.

Taux d’imposition légal combiné sur les bénéfices des sociétés dans les pays européens membres de l’OCDE, en 2022

iii. Des bénéfices contrastés

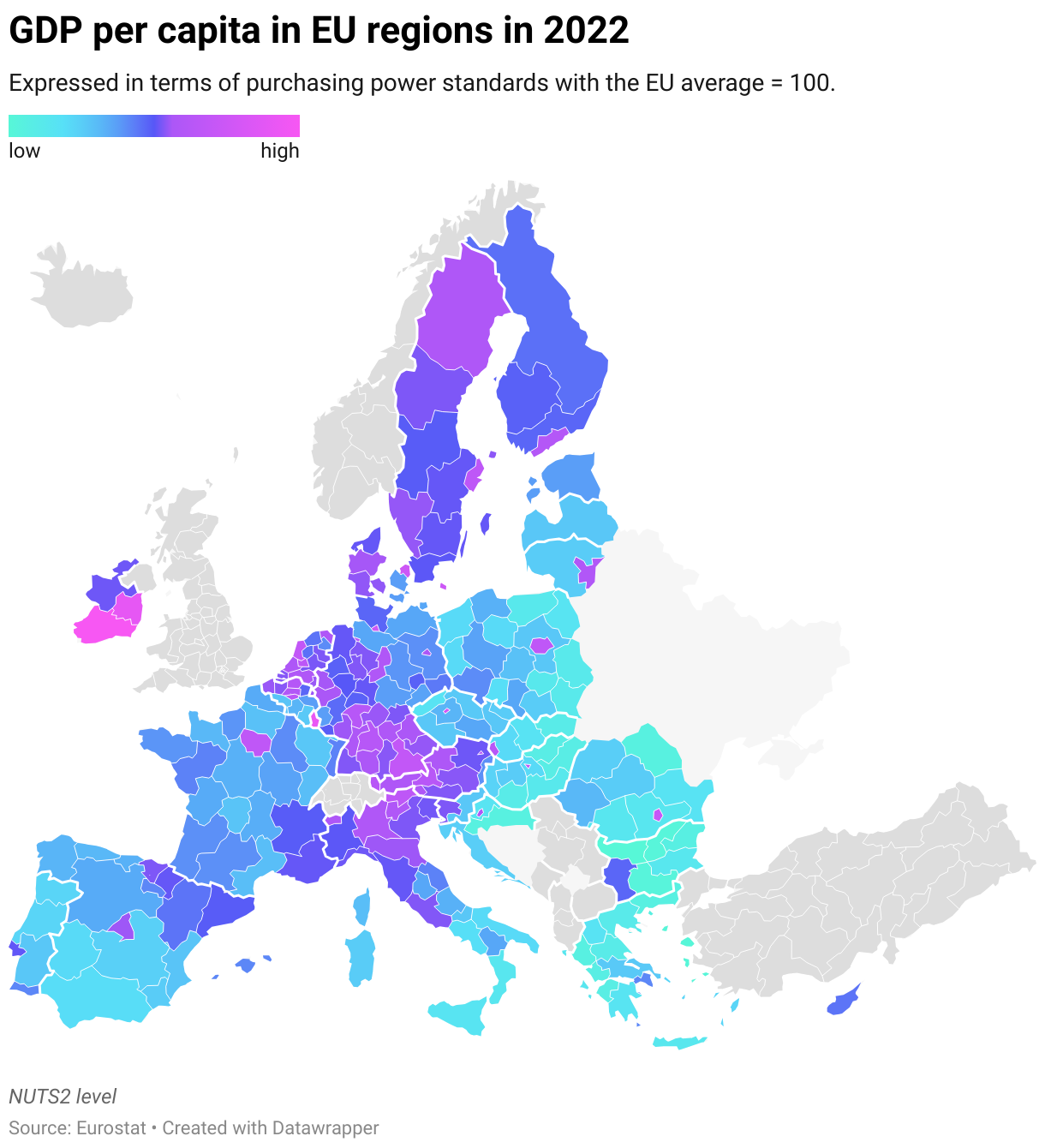

Les pays du Nord et du centre de l’Europe, plus compétitifs, tirent davantage profit du marché unique.

Les pays du Sud (Grèce, Espagne, Italie) ont connu des difficultés de croissance, accentuées par la crise de la dette.

iiii. Une intégration des services au ralenti

Le marché unique des biens fonctionne bien, mais celui des services reste fragmenté :

les normes, les diplômes et les réglementations nationales freinent encore la libre circulation dans ce secteur pourtant essentiel.

PIB/Habitant en 2022

d) La politique de concurrence accompagne le marché unique

i. Les objectifs de la politique de concurrence

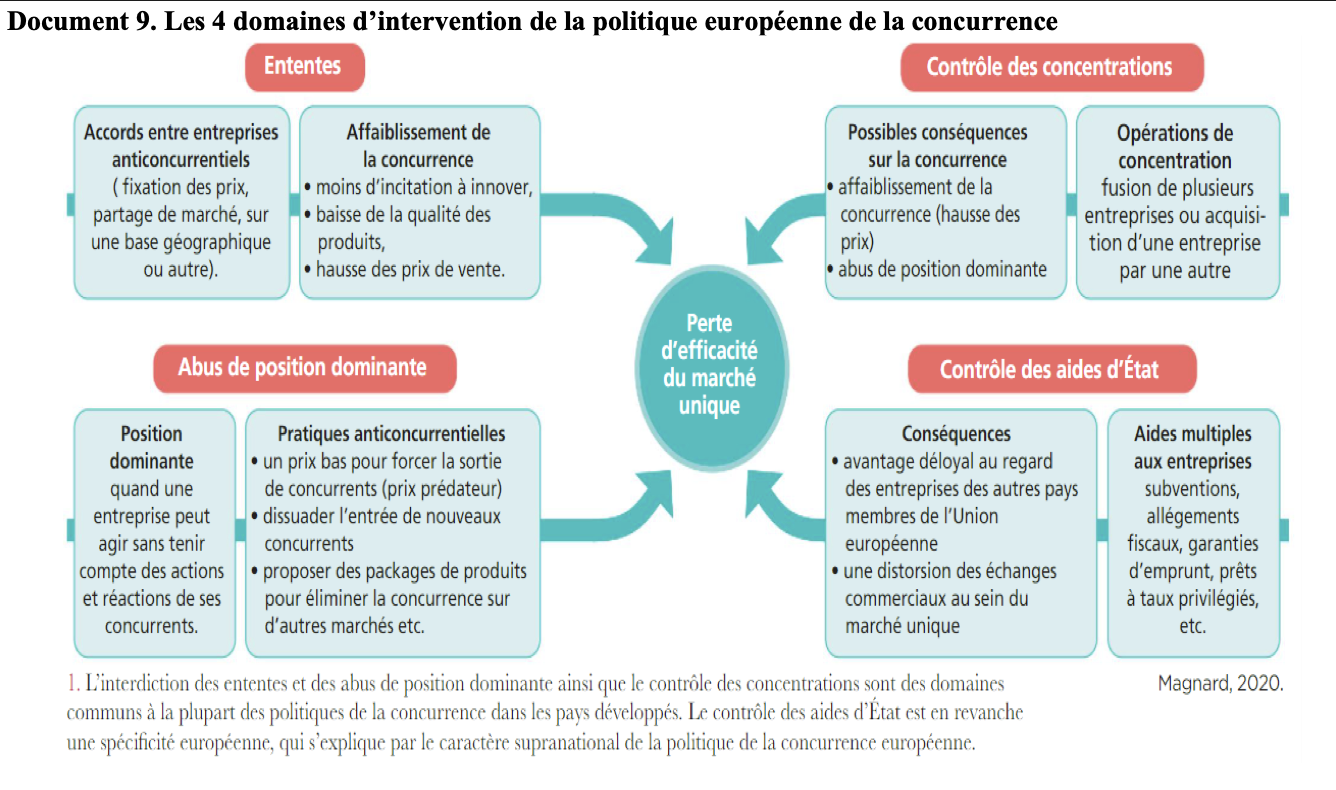

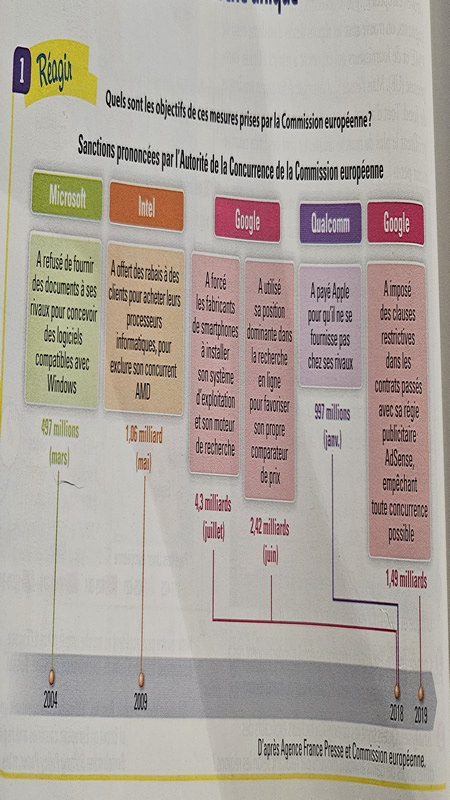

La Commission européenne, via la Direction générale de la concurrence , veille à ce que la concurrence reste libre et loyale.

Elle sanctionne les abus de position dominante (Google, Microsoft, Intel, Qualcomm), interdit les ententes et contrôle les aides d’État.

ii. Une politique au service du consommateur

L’objectif est de protéger les consommateurs et de garantir que les entreprises innovent et baissent leurs prix plutôt que de s’entendre.

iii. Les missions de la DG Concurrence de la commission européenne

Stimuler l’efficience économique, en assurant le contrôle préalable des opérations de concentration.

Assurer le bien-être des consommateurs en surveillant les comportements et pratiques anticoncurrentielles (les ententes illicites et les abus de position dominante)

iiii. Concurrence ou politique industrielle ?

La rigueur de la Commission européenne suscite un débat : faut-il continuer à privilégier la concurrence, ou développer une politique industrielle européenne capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine ?

Le rejet de la fusion Alstom–Siemens en 2019 illustre ce dilemme : protéger la concurrence à court terme, ou bâtir des champions industriels à long terme ? ...

Définitions à retenir:

Echanges intra-européens: Les échanges commerciaux entre pays européens. 26% du PIB de l'U.E vient du commerce intra-européens en 2022.

I.D.E: Investissements Direct à l'étranger, ce sont les capiutaux qu'une entreprise d'un pays place durablement dans une entreprise étrangère, afin d'exercer une influence sur sa gestion.

(Exemple; une entreprise américaine qui rachète 30% d'une société française)

Convergence des niveaux de vie: Le fait pour l'ensemble des pays de l'UE de partager un marché commun va faire à terme converger les niveaux de vie.

Exemple; Si les travailleurs polonais peuvent postuler au même emploi que des travailleurs français (mobilité des facteurs de production (travail)), alors le niveau de vie des polonais rattrapera celui des français

Marché commun: C'est un espace économique dans lequel; biens, services, capitaux et personnes circulent librement entre les pays membres. Mais chaque pays garde ses propres règles économiques et fiscales.

La C.E.E crée par le traité de Rome en 1957 visait à établir un marché commun entre les 6 pays fondateurs.

Marché unique: Il va plus loin que le marché commun; il supprime les frontières physiques, les obstacles techniques, fiscaux et réglementaires entre les pays. Les pays harmonisent leurs règles économiques , juridiques etc.

Exemple, l'entrée en vigueur en 1993 de l'Acte Unique Européen.

| Caractéristique | Marché commun | Marché unique | Exemple |

| Circulation des biens, services, capitaux, personnes | Oui | Oui | |

| Harmonisation des règles | Non | Oui | Normes CE / Normes alimentaires |

| Barrières techniques et réglementaires | Présentes | Supprimées | Différences dans règles d'étiquetage, Normes de sécurité phares voitures |

| Exemple | CEE (1957) | UE (1993) |

Avantages comparatifs: Un pays se spécialise là ou il est meilleur comparativement à un autre pays. Ou du moins là ou il est le moins mauvais.

Dumping Social: Pratique consistant à réduire les coûts salariaux et les protections sociales (salaires, durée du travail etc...) afin de rendre un pays plus compétitif.

Dumping Fiscal: Un Etat qui baisse fortement ses impôts ou ses taxes pour attirer les investissements étrangers.

À retenir

L’intégration européenne s’est faite par étapes, du marché commun à la monnaie unique.

Le marché unique stimule les échanges, la croissance et la concurrence, mais il reste inachevé et inégalement profitable.

La politique de concurrence joue un rôle clé dans la régulation du marché, même si elle fait débat face aux enjeux industriels mondiaux.

Comment est structurée la société française actuelle ?

1) Les caractéristiques de la structure sociale

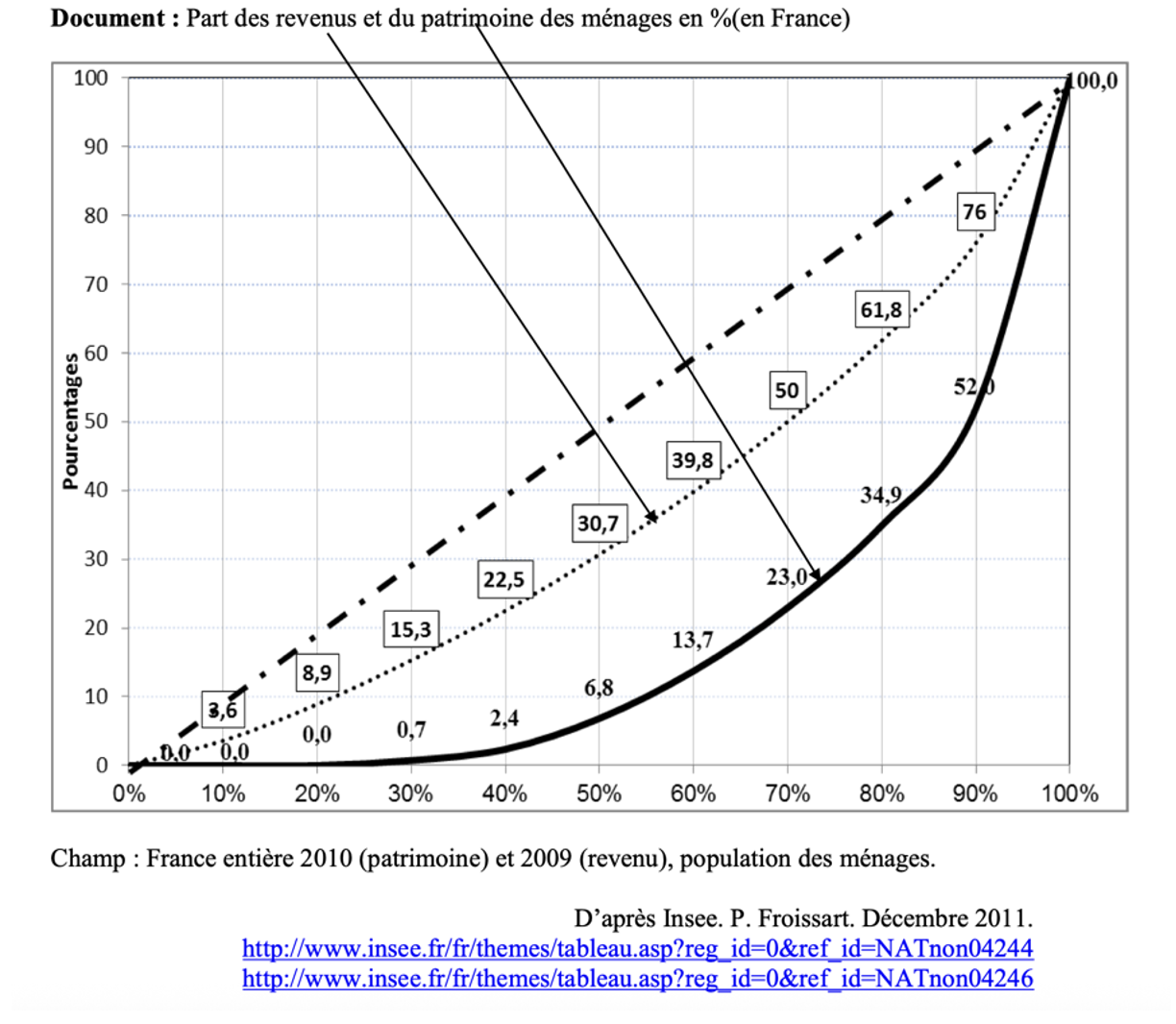

Afin de comprendre comment est structurée, découpée, la société française, il convient d’abord de repérer les facteurs qui structurent et hiérarchisent l’espace social, c’est dire comprendre la stratification de la société, donc les inégalités dans l’accès aux ressources économiques et sociales.

a. Comprendre la stratification sociale

La stratification sociale : définition, logiques, exemples

La stratification sociale désigne l’ensemble des systèmes de différenciation qui organisent une société en groupes hiérarchisés. Ces groupes se distinguent par la répartition inégale des ressources, des richesses, des droits, du prestige, mais aussi par la place occupée dans la structure sociale.

Autrement dit, toutes les sociétés ne placent pas les individus au même niveau : certaines personnes disposent de plus de pouvoir, de richesses ou de reconnaissance que d’autres. C’est ce qui crée des strates sociales, comparables à des “couches”.

La stratification sociale est le fait pour toute société, d’être composée de groupes sociaux différenciés et hiérarchisés, par leur accès inégal à des ressources.

Les principes qui régissent la stratification varient fortement selon les époques et les sociétés. On ne se hiérarchise pas de la même manière dans la France du XXIᵉ siècle, dans l’Inde traditionnelle, ou encore dans la société féodale du Moyen Âge.

Les critères de la stratification sociale

Cette stratification repose sur une multitude de critères qui vont être facteurs de hiérarchisation dans la société ;

Critères socio-économiques

- Revenus → plus ils sont élevés, plus l’accès au logement, à la santé, aux loisirs ou à la culture est facilité.

Exemple : un cadre supérieur gagne souvent plusieurs fois plus qu’un employé, lui offrant un niveau de vie plus confortable. - Profession / statut professionnel → certaines professions sont associées à un haut degré de responsabilité, d’autonomie ou de rémunération.

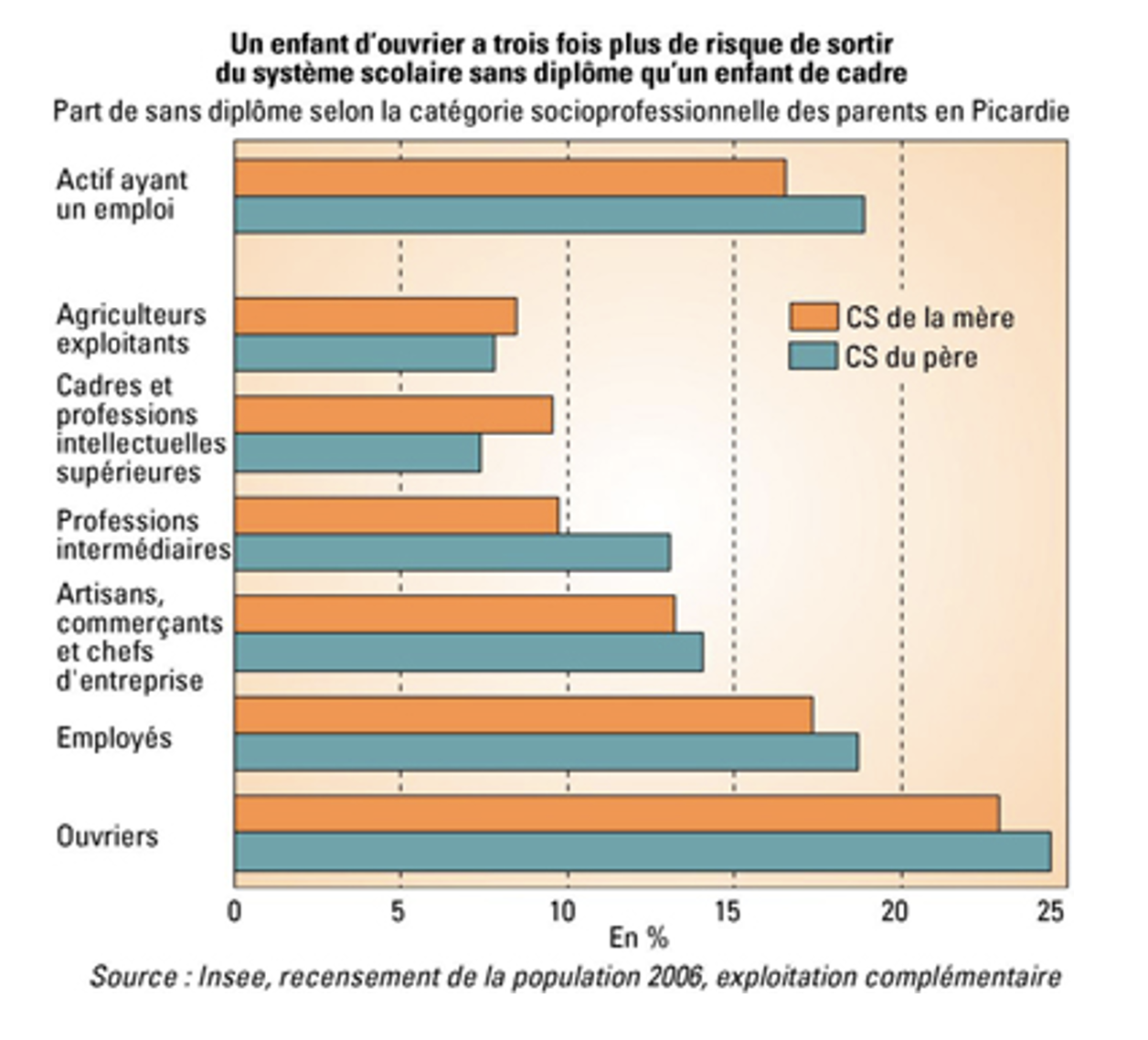

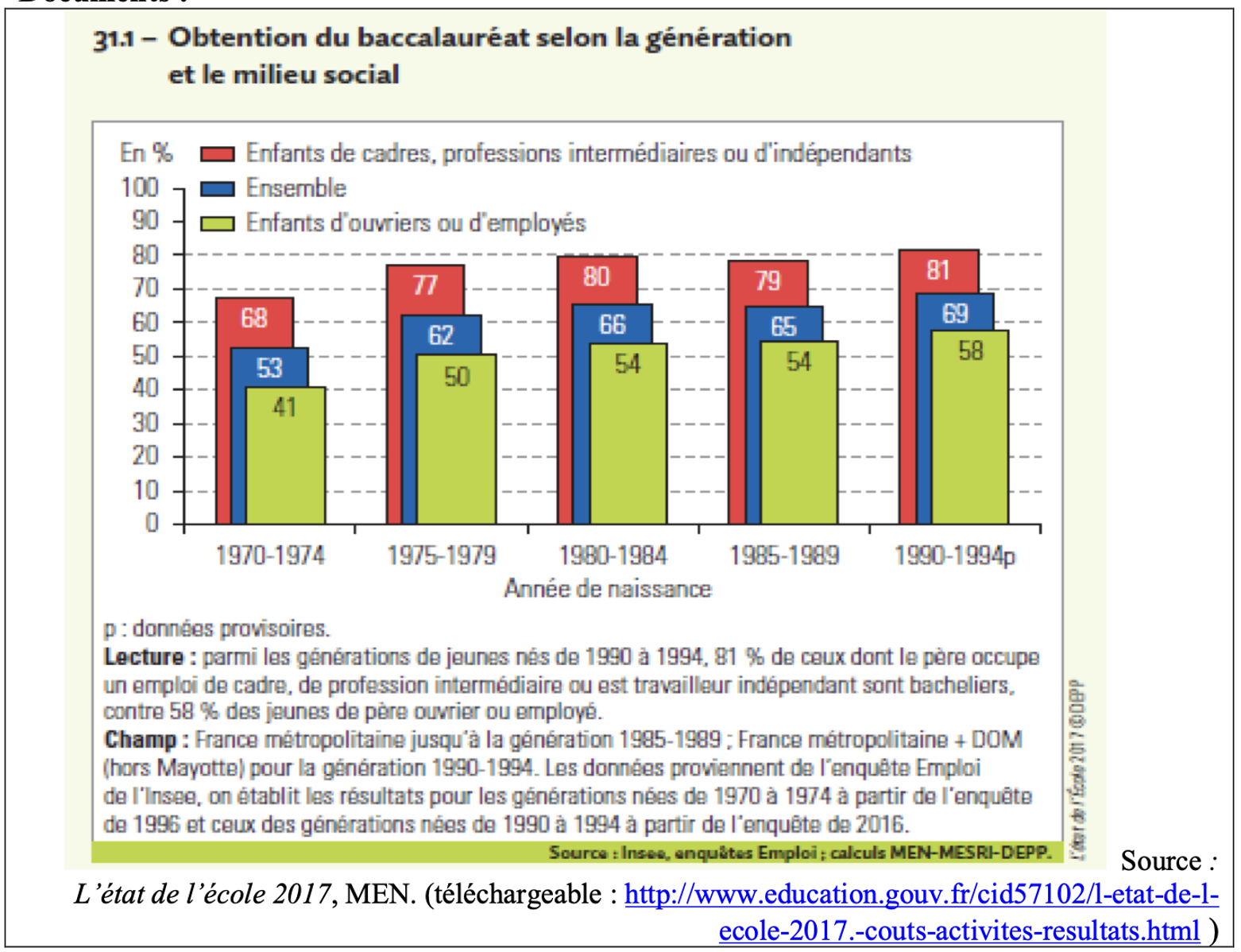

Exemple : un médecin, un ingénieur ou un chef d’entreprise ne disposent pas des mêmes ressources qu’un ouvrier non qualifié. - Diplôme → l’accès aux positions sociales dépend largement du capital scolaire.

Une licence n’ouvre pas les mêmes portes qu’un CAP ou qu’un diplôme d’école de commerce.

Critères démographiques

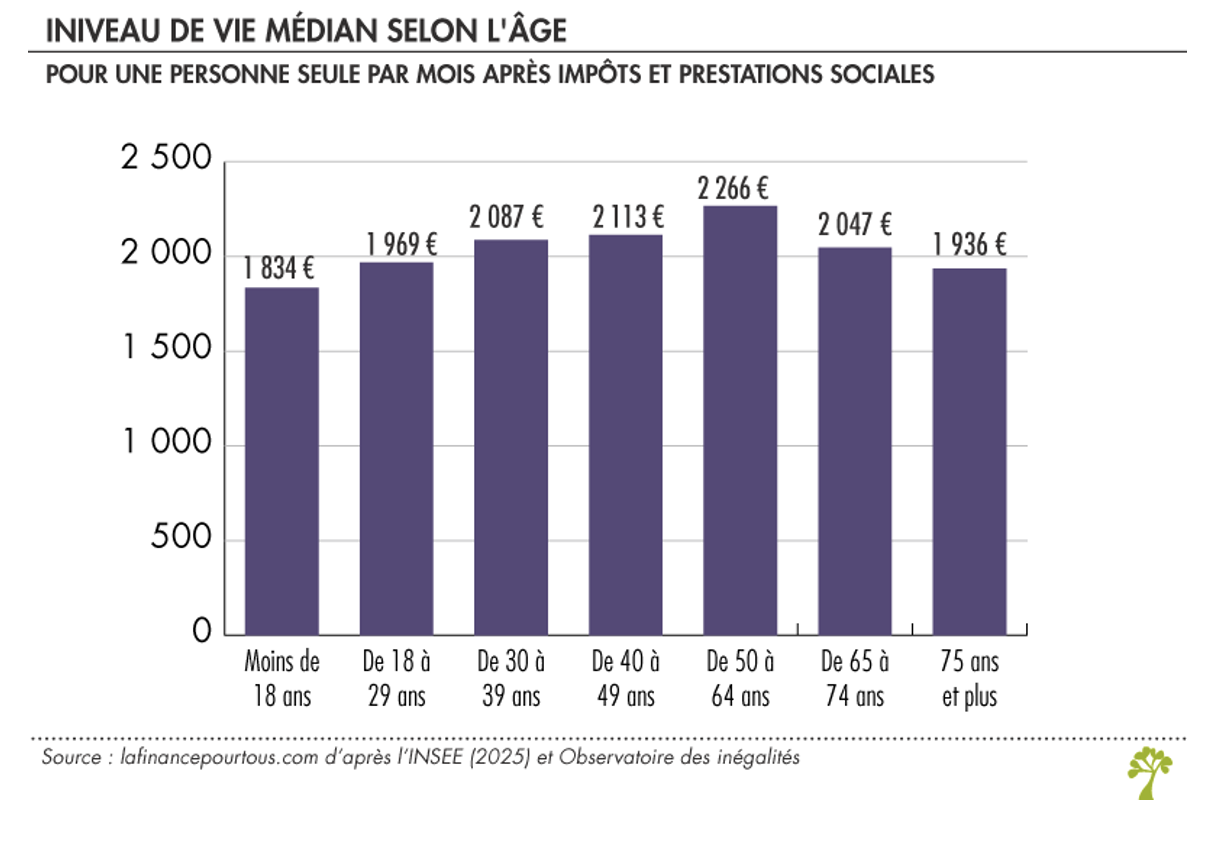

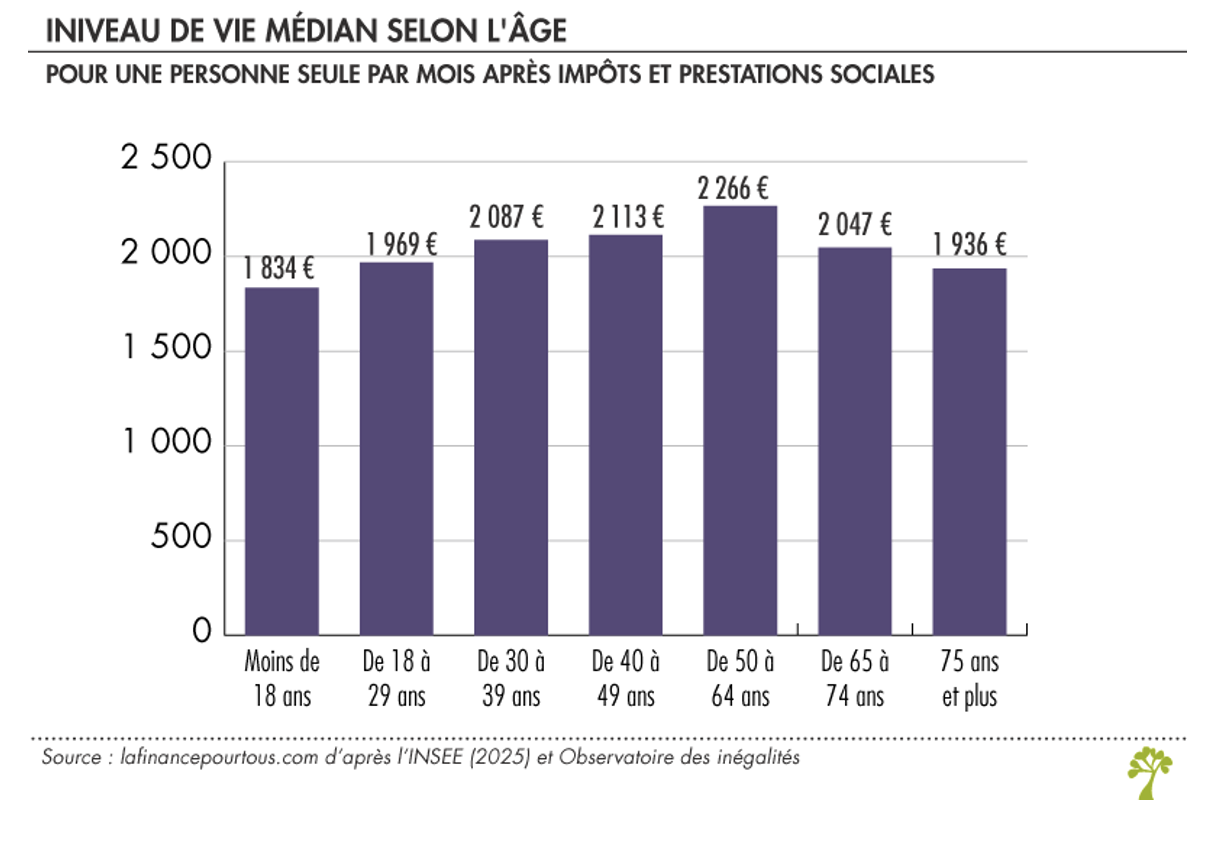

- L’âge / la place dans le cycle de vie → jeunes, actifs, retraités n’ont pas la même position ni les mêmes ressources.

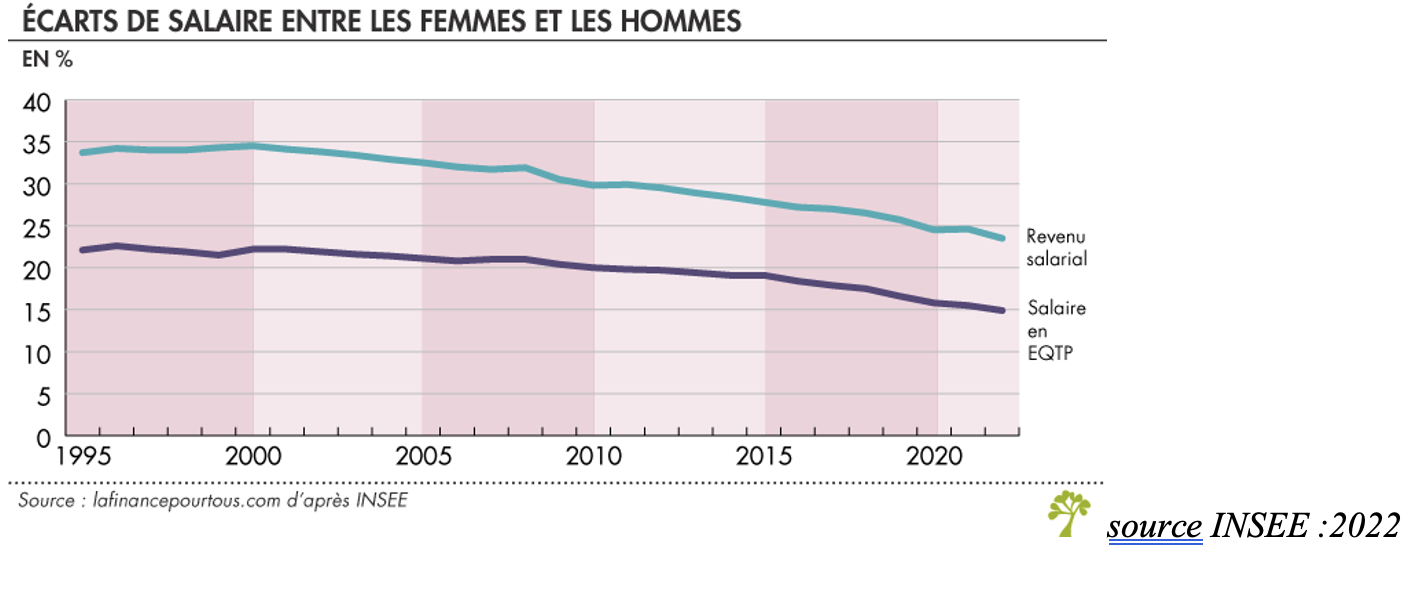

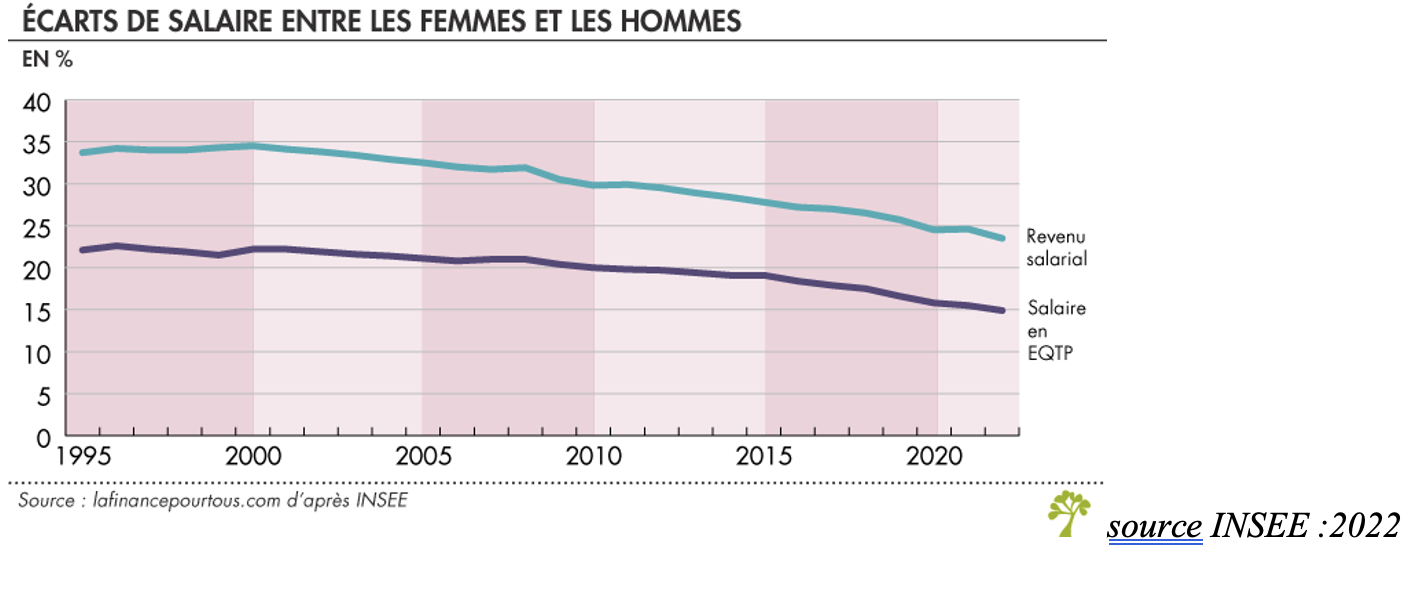

Une personne de 70 ans retraitée n’a pas les mêmes revenus qu’un cadre en activité. - Le genre → hommes et femmes peuvent occuper des positions différentes.

Exemple : à poste égal, les femmes gagnent en moyenne 15 % de moins que les hommes. - Origine sociale ou ethnique → elle influence l’accès à l’emploi, au logement, à l’éducation.

Un enfant de cadre a beaucoup plus de chances d’accéder à l’enseignement supérieur qu’un enfant d’ouvrier. - Lieu de résidence → métropole, espace rural, quartiers favorisés/défavorisés.

Habiter Neuilly n’offre pas les mêmes opportunités qu’habiter une zone rurale isolée ou un quartier prioritaire.

Genre et emploi

Inégalités face à l'école

Modes historiques de stratification

La division en classes sociales n’est qu’un mode possible d’organisation. On trouve aussi :

Le système des castes (ex : Inde traditionnelle)

- Groupe social héréditaire, auquel on appartient dès la naissance.

- Impossible ou presque d’en sortir → mobilité sociale très faible.

- Chaque caste avait un métier, un rang, des règles de mariage.

Les ordres (France d’Ancien Régime)

- Société divisée entre Clergé, Noblesse et Tiers État.

- Les privilèges dépendaient principalement de la naissance.

- Mobilité possible mais rare → anoblissement par le roi, achat de charge.

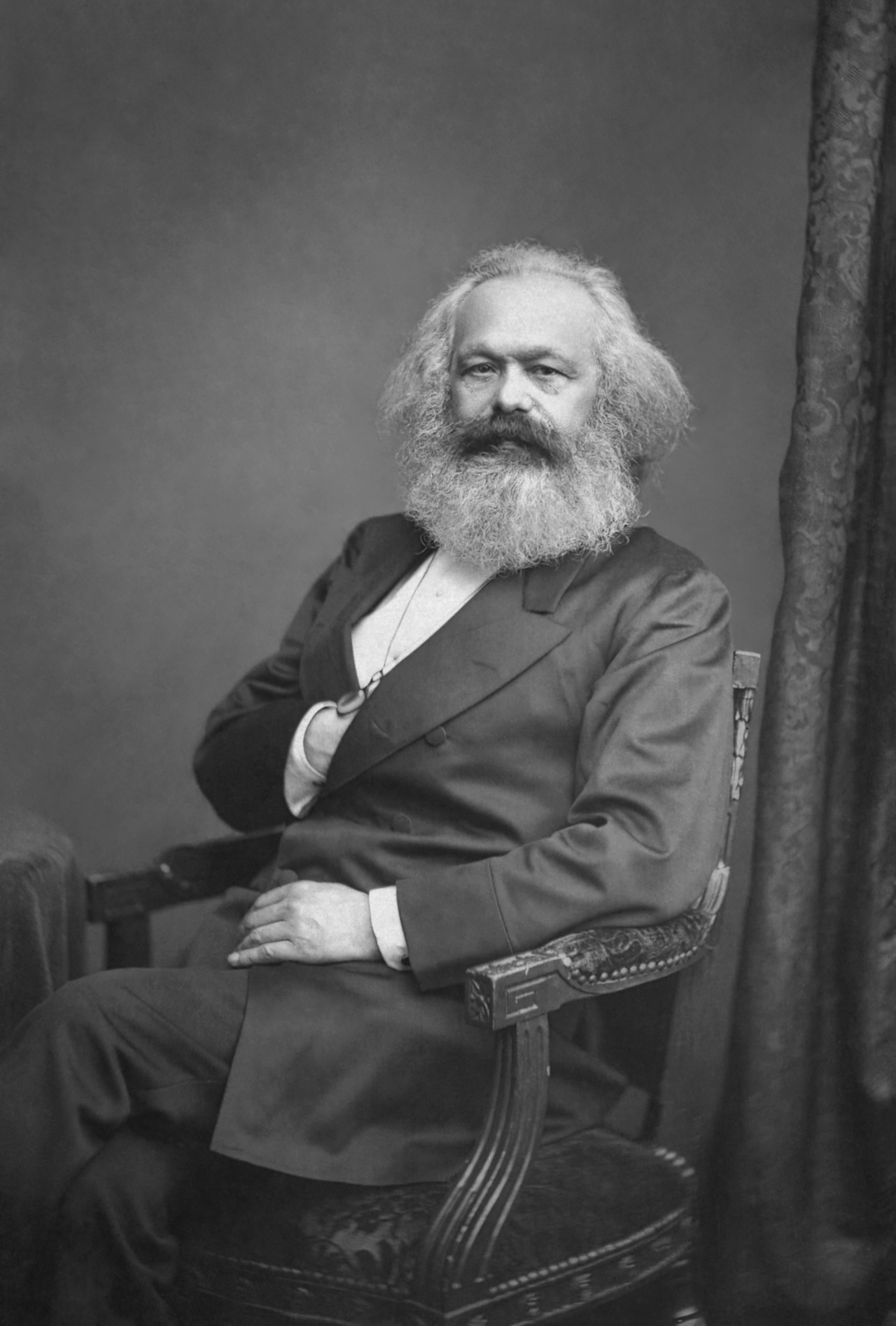

Aujourd’hui, en France, la société est pensée plutôt en classes sociales, concept développé par Karl Marx (basé sur les rapports de production) et Max Weber (basé sur richesse + prestige + pouvoir).

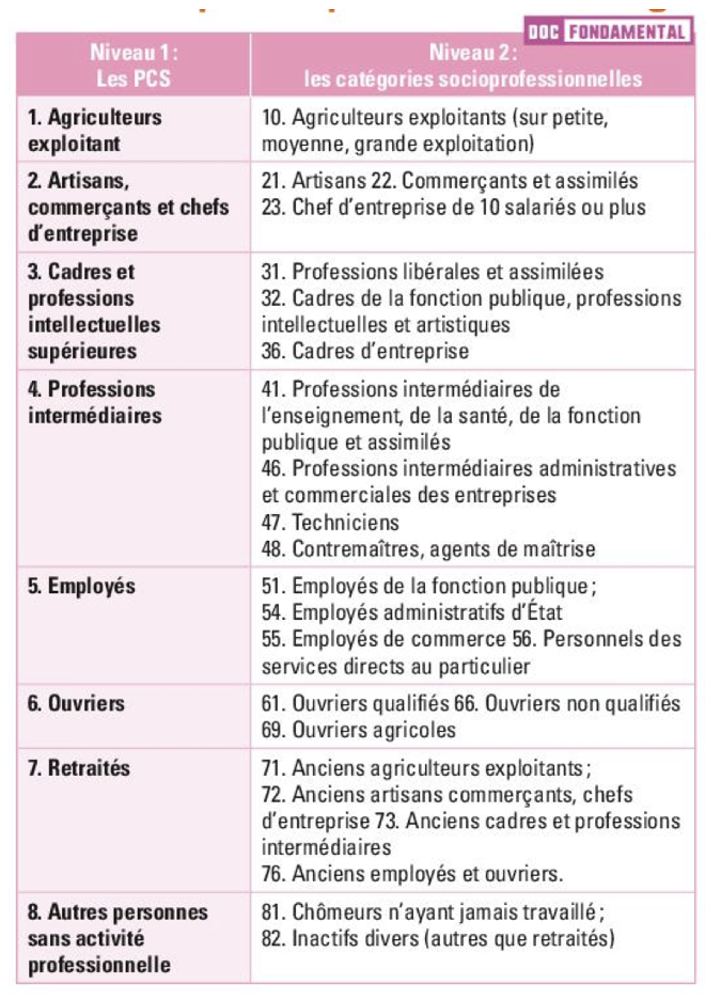

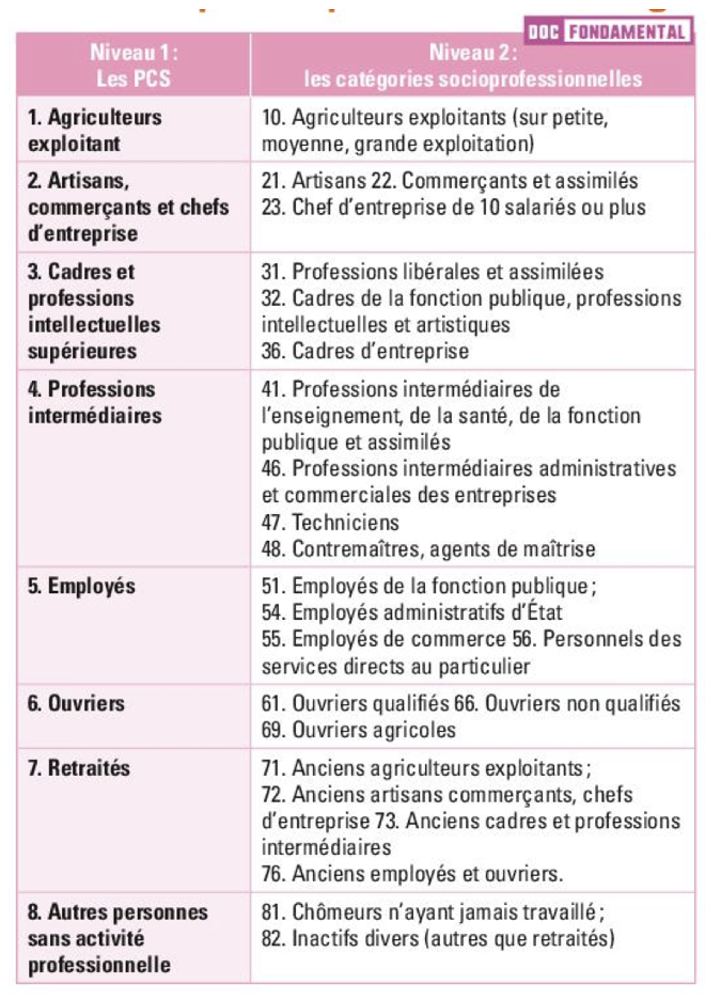

La nomenclature PCS : un outil pour lire la stratification française

Pour analyser la société contemporaine, l’INSEE a créé la nomenclature des PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles).

Elle classe les individus selon leur profession, car celle-ci synthétise plusieurs dimensions sociales (statut, revenu, diplôme, mode de vie).

b. L’évolution de la structure sociale

La structure sociale française a profondément évolué depuis les années 1950. Ces transformations s’expliquent surtout par les mutations économiques : mécanisation, hausse des qualifications, développement des services, élévation du niveau de vie…

En 70 ans, la France est passée d’une société rurale et ouvrière à une société majoritairement tertiaire et salariée.

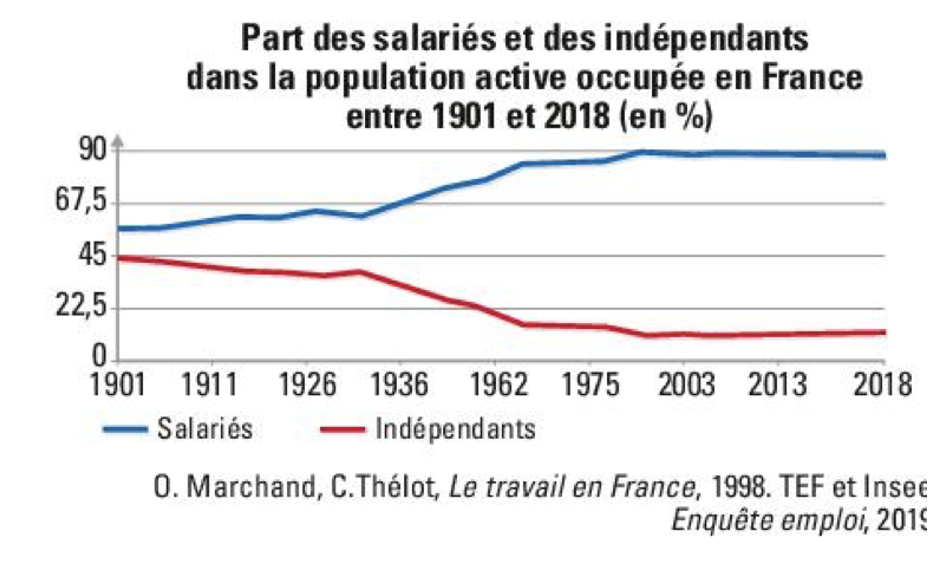

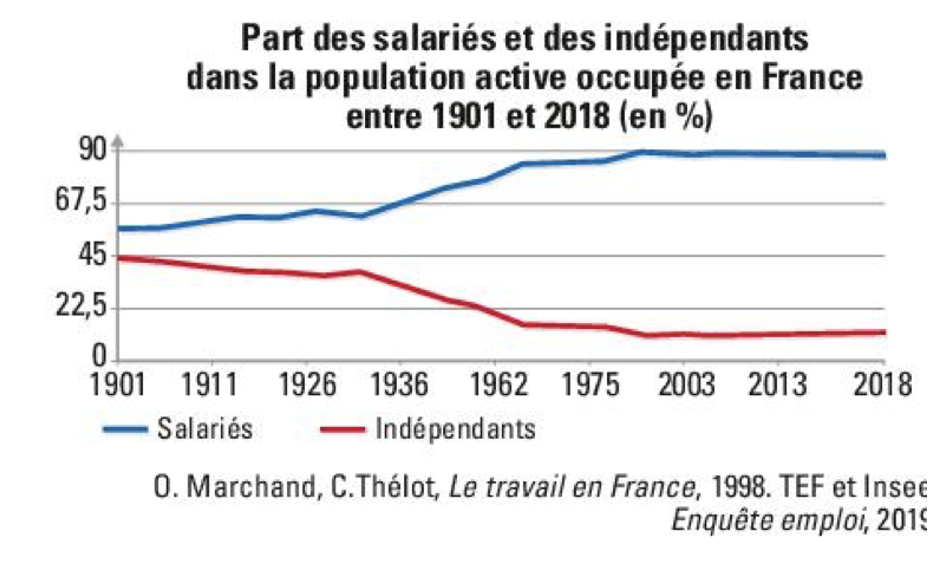

Le mouvement de salarisation

Après 1945, la proportion de salariés augmente fortement.

Au début des Trente Glorieuses, une grande part des actifs était encore indépendante (agriculteurs, commerçants, artisans). Aujourd’hui, environ 9 actifs sur 10 sont salariés.

Pourquoi cette salarisation ?

- Disparition progressive du travail agricole indépendant.

- Concentration des entreprises → embauche de main-d’œuvre salariée.

- Protection sociale plus avantageuse pour les salariés (sécurité sociale, chômage, retraite).

Exemple concret

1950 → un boulanger, un paysan, un chauffeur de taxi étaient souvent indépendants.

2025 → le chauffeur devient salarié d’Uber/Taxi-G7, le boulanger travaille en grande surface, l’agriculteur est minoritaire et fortement mécanisé.

Le déclin du secteur primaire et secondaire

- Les progrès techniques (mécanisation des champs, machines-outils, automatisation) ont réduit le besoin de main-d’œuvre.

- L’agriculture, qui représentait près de 30 % des actifs en 1950, en représente moins de 2 % aujourd’hui.

- L’industrie a également perdu beaucoup d’emplois, notamment à partir des années 1980 (délocalisations, robotisation).

Exemples

- La moissonneuse-batteuse permet à un agriculteur de faire le travail de 30 hommes en 1900.

- Dans une usine automobile, des robots soudent et montent les châssis autrefois assemblés par des centaines d’ouvriers.

La tertiairisation de l’économie

La diminution des emplois agricoles et industriels s’est accompagnée d’une forte croissance des emplois du secteur tertiaire : services, commerce, santé, éducation, tourisme, administration, communication, numérique…

Aujourd’hui, plus des 3/4 des actifs travaillent dans les services.

Exemples

- Développement des métiers de soins (infirmiers, aides-soignants) avec le vieillissement de la population.

- Explosion des emplois dans le numérique (développeurs, designers, community managers).

- Augmentation des postes dans l’enseignement, le marketing, la finance ou la logistique.

Hausse du niveau de vie et de consommation

Les Trente Glorieuses (1945-1975) ont vu une croissance très forte, ce qui a amélioré :

- l’accès aux biens durable (voiture, téléviseur, électroménager),

- le confort de vie (logement, chauffage, eau courante),

- la demande en services (banques, assurances, loisirs, restauration).

Les individus consomment plus, voyagent plus, se divertissent davantage → cela crée encore plus d’emplois dans le tertiaire, ce qui boucle le processus.

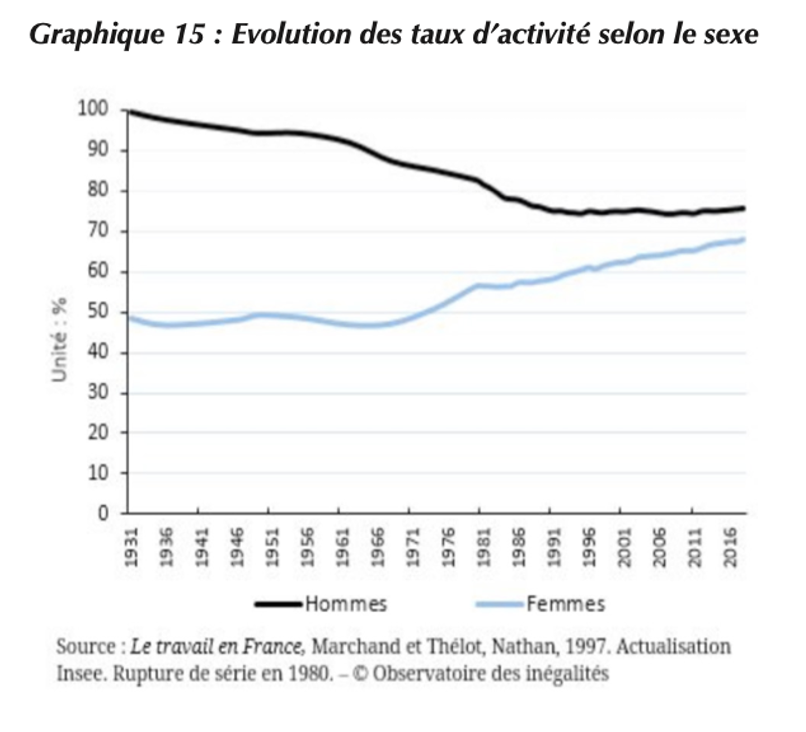

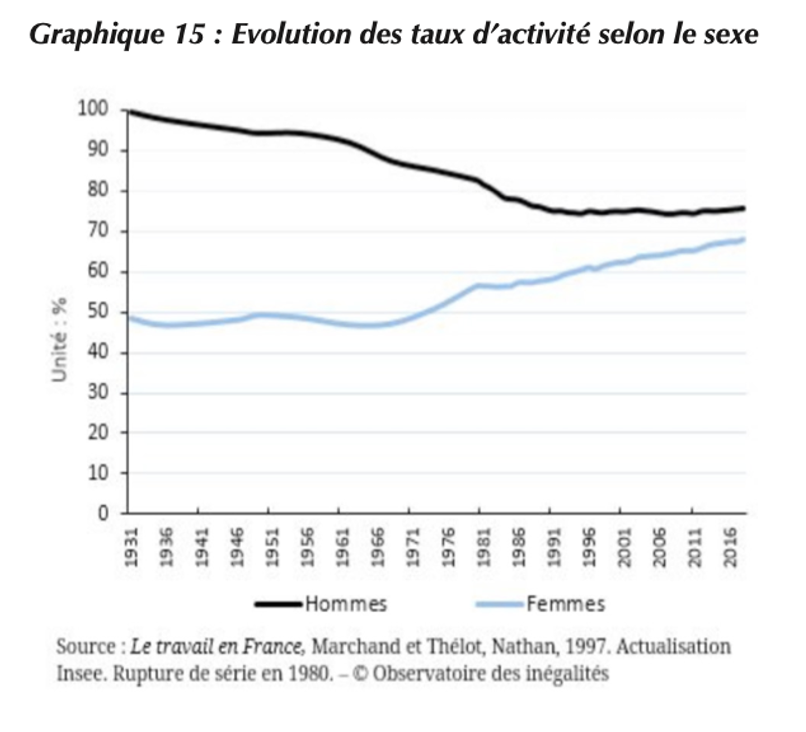

Féminisation des emplois

Le début des années 60 marque un tournant dans l’histoire du travail des femmes ; le taux d’activité amorce une progression rapide. Ce process de féminisation de la population active correspond pour une large part à une extension de l’emploi salarié qui accompagne la tertiarisation de l’économie.

a. Visibilisation de métiers auparavant non déclarées (assistantes maternelles), ou les femmes trtavaillaient déjà mais étaient sous la tutelle de leur mari, donc leur activité non visble statistiquement

b. Tertiarisation de l’économie qui entraine la création de métiers majoritairement féminins (social, éducation, santé etc)

c. Développement des modes de garde

d. Contraception (contrôle des naissances)

2) Comment les sociologues analysent-ils la structure sociale

a) Les principales analyses théoriques de la structure sociale

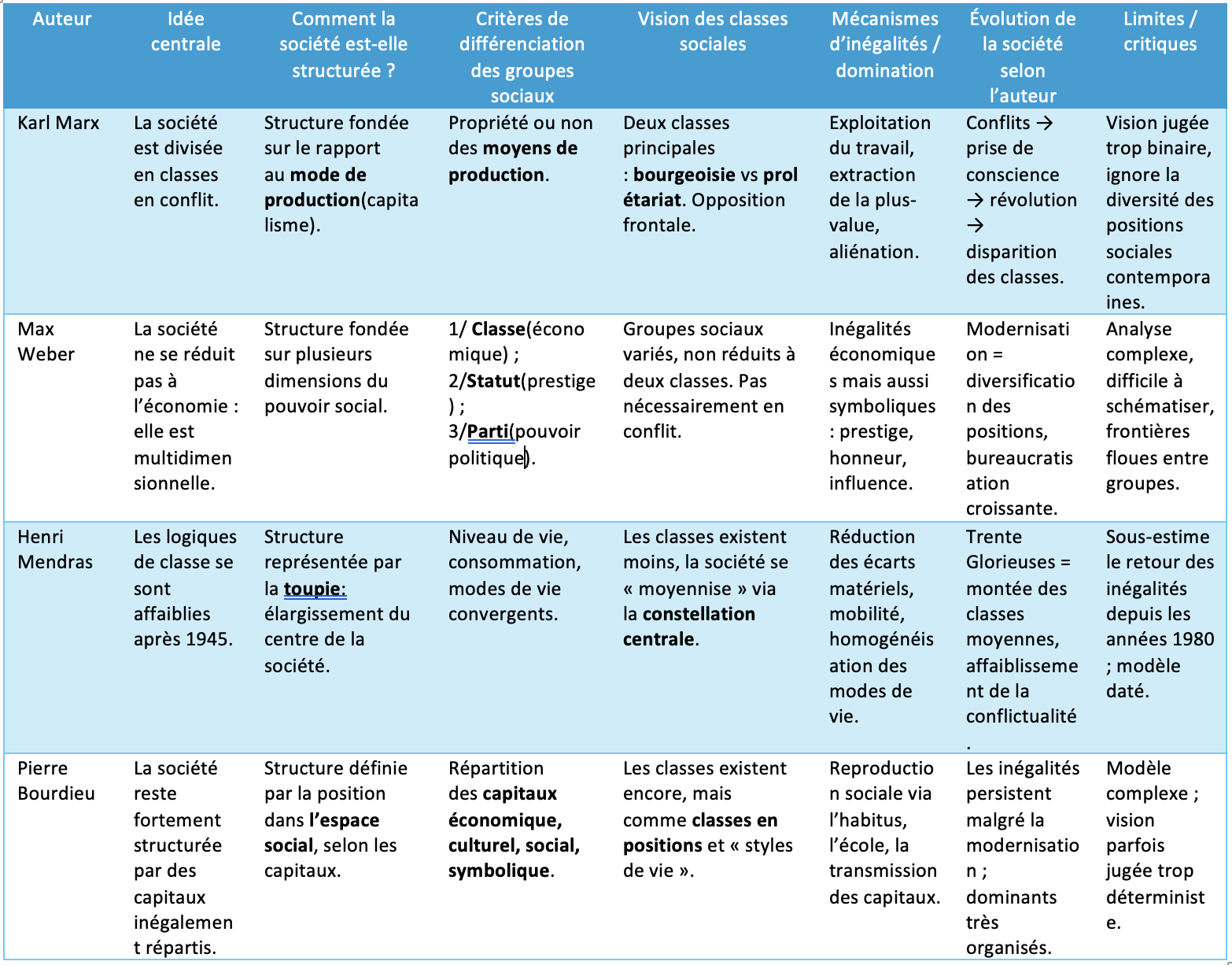

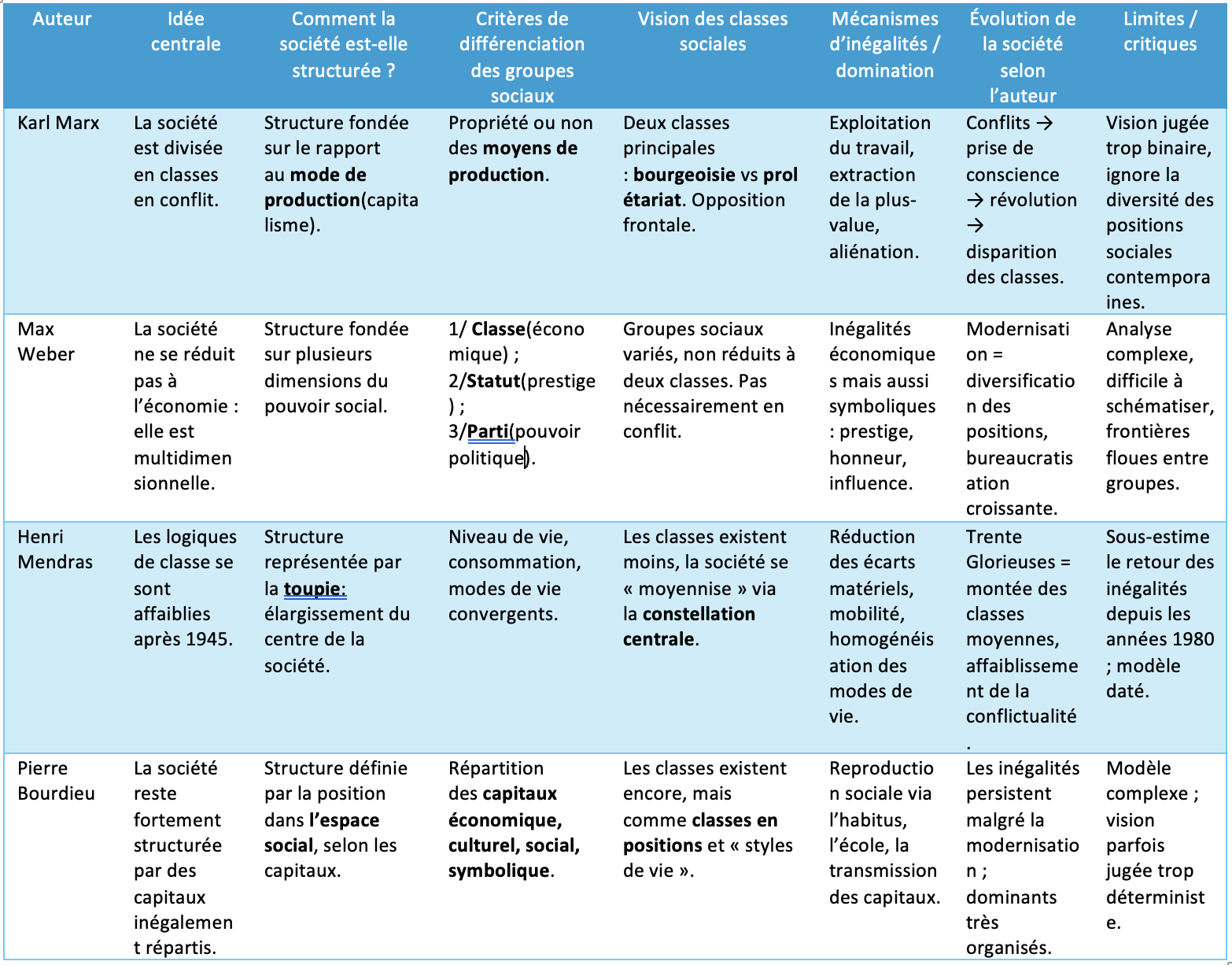

Karl Marx : une structure sociale fondée sur la lutte de classes

Pour Marx, la société est structurée par le rapport aux moyens de production : ceux qui possèdent (bourgeoisie) dominent ceux qui ne possèdent pas (prolétaires). Il ne s’agit pas simplement d’une observation descriptive, mais d’un rapport d’opposition et de conflit.

Marx distingue deux stades dans l’existence d’une classe :

Notion

Définition

Exemple

Classe en soi (classe objective)

Groupe qui existe socialement par sa place dans la production, mais qui n’en a pas conscience

Les ouvriers au début du capitalisme : nombreux, exploités, mais isolés

Classe pour soi (classe consciente / mobilisée)

Groupe qui prend conscience de ses intérêts communs et lutte collectivement

Syndicats, mouvements ouvriers, grèves, révolutions

La classe existe d’abord en soi (structure objective).

Elle devient pour soi lorsqu’elle se mobilise politiquement.

Cette conception rapproche Marx d’une démarche réaliste :

Pour lui, les classes sociales existent réellement, matériellement, même si les individus n’en ont pas conscience.

Elles sont des réalités objectives, pas des simples catégories statistiques.

L’histoire devient alors une succession de luttes entre groupes sociaux aux intérêts opposés. Les conflits sociaux actuels (hausse des salaires, réformes des retraites, révoltes populaires) illustrent parfaitement ce modèle.

Max Weber : une structure sociale multidimensionnelle

Weber conteste la vision trop réduite de Marx. Pour lui, la société ne peut pas être comprise uniquement par le capital ou le travail. La structure repose sur trois dimensions :

- Classe → économiques (revenus, patrimoine, position sur le marché)

- Statut → symboliques (prestige, style de vie, reconnaissance)

- Parti → politiques (pouvoir d’influence, capacité à gouverner)

Weber adopte au contraire une position nominaliste :

Il considère que les classes ne sont pas des réalités tangibles,

mais des catégories construites par les sociologues pour expliquer la réalité.

Les individus ne forment pas automatiquement un groupe uni : c’est une construction analytique. Le professeur prestigieux mais peu payé, ou l’influenceur riche mais sans reconnaissance universitaire, montrent que la position sociale se joue sur plusieurs plans, et pas seulement économique.

Marx voit la société en blocs opposés.

Weber la pense en gradients, en combinaisons, en niveaux multiples.

Synthèse comparative

Critère

Marx

Weber

Vision de la structure

Exploitants / exploités

Pluridimensionnelle

Type d’existence

Réaliste → les classes existent réellement

Nominaliste → catégorie analytique

Définition de classe

Position dans production

Position économique relative

Rapport à la conscience

En soi → Pour soi (passage politique)

Pas nécessairement consciente/mobilisée

Moteur du changement

Conflit de classes

Multiplicité des facteurs

Marx adopte une approche réaliste et conflictuelle : les classes sont des réalités objectives, d’abord existantes en soi, qui peuvent se transformer pour soi lorsqu'elles prennent conscience de leurs intérêts communs.

Weber, lui, propose une vision nominaliste et multidimensionnelle : les classes ne sont pas des blocs unifiés mais des catégories analytiques parmi d’autres (statut, parti) pour comprendre la structure sociale.

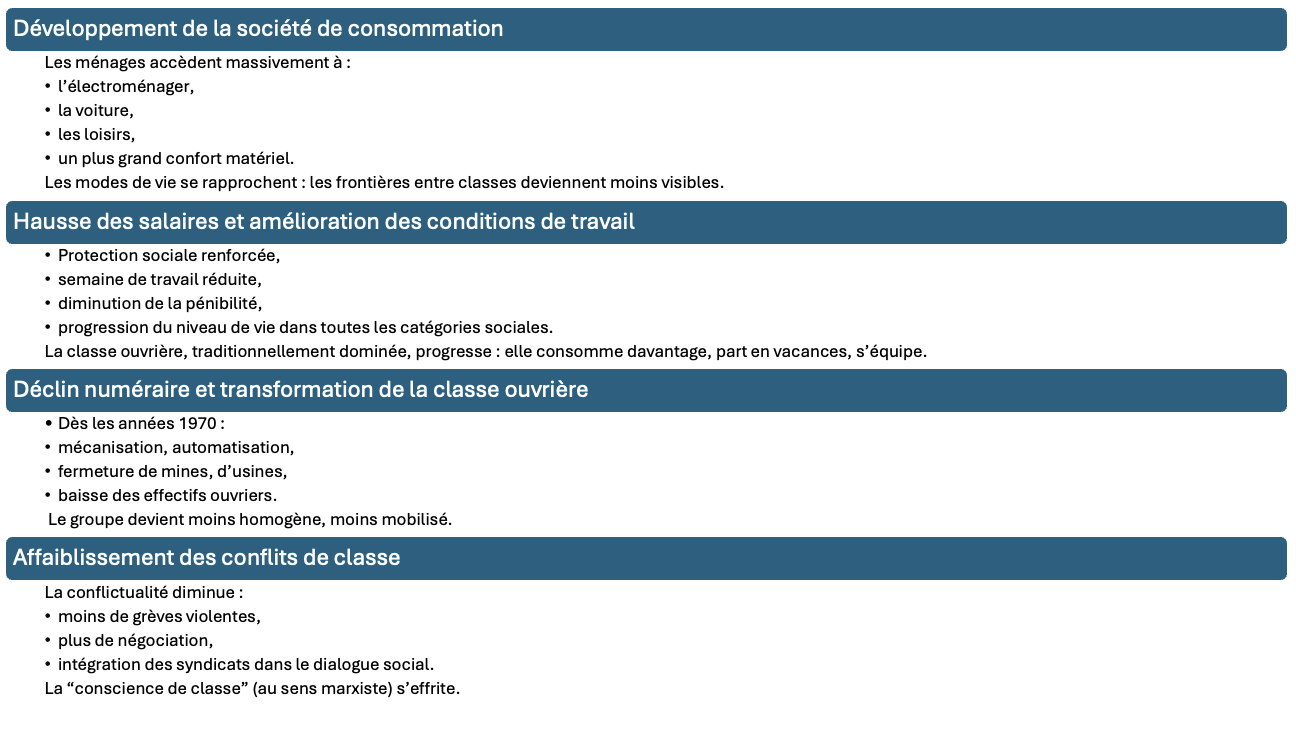

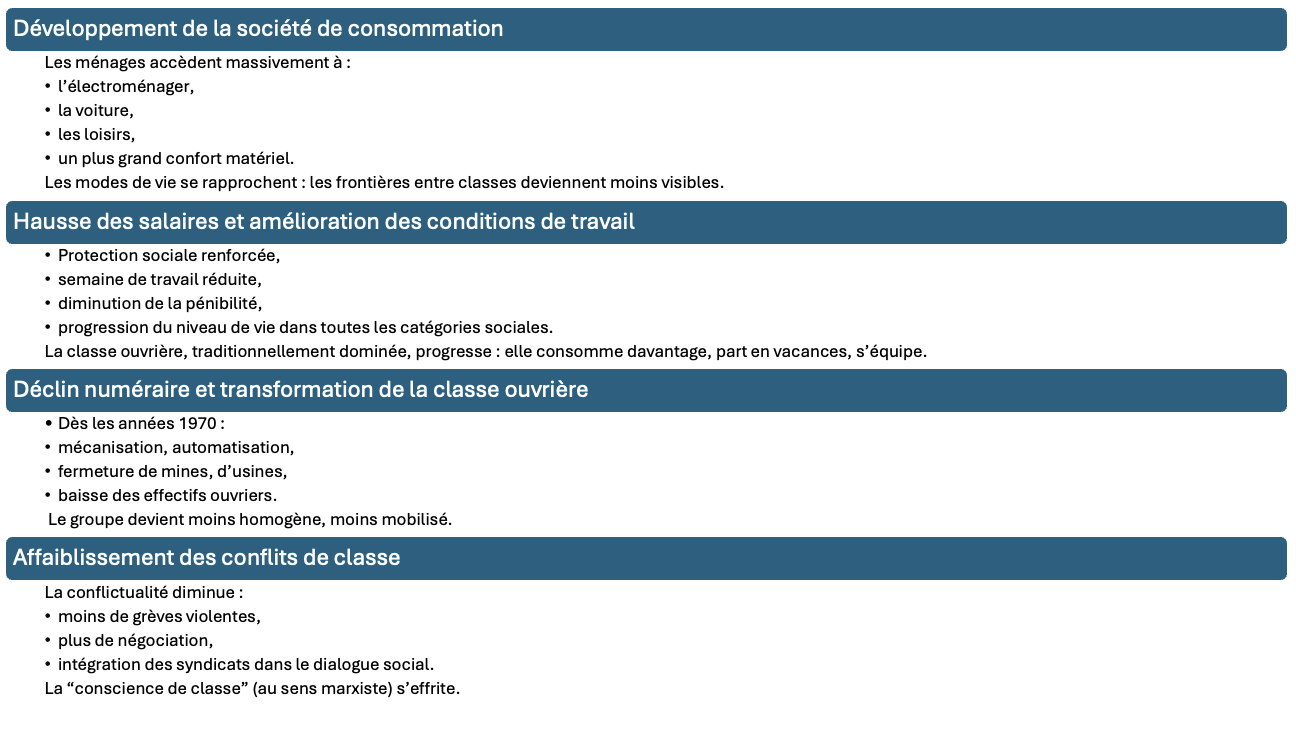

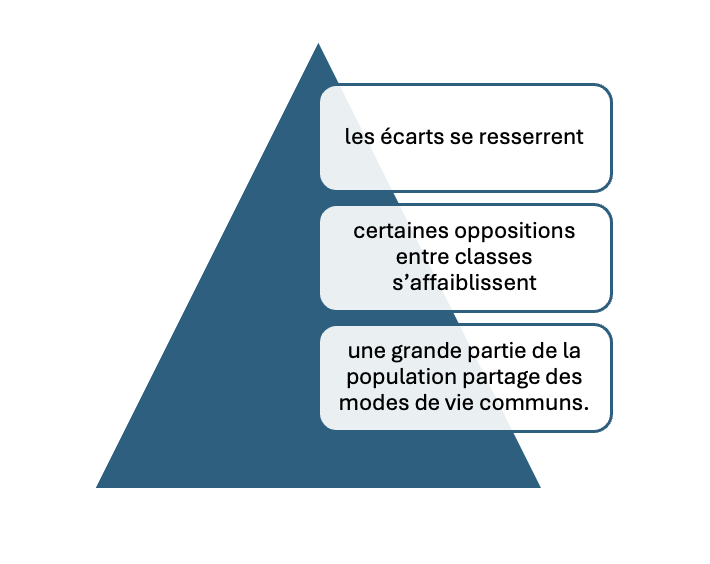

B) L’affaiblissement des logiques de classe

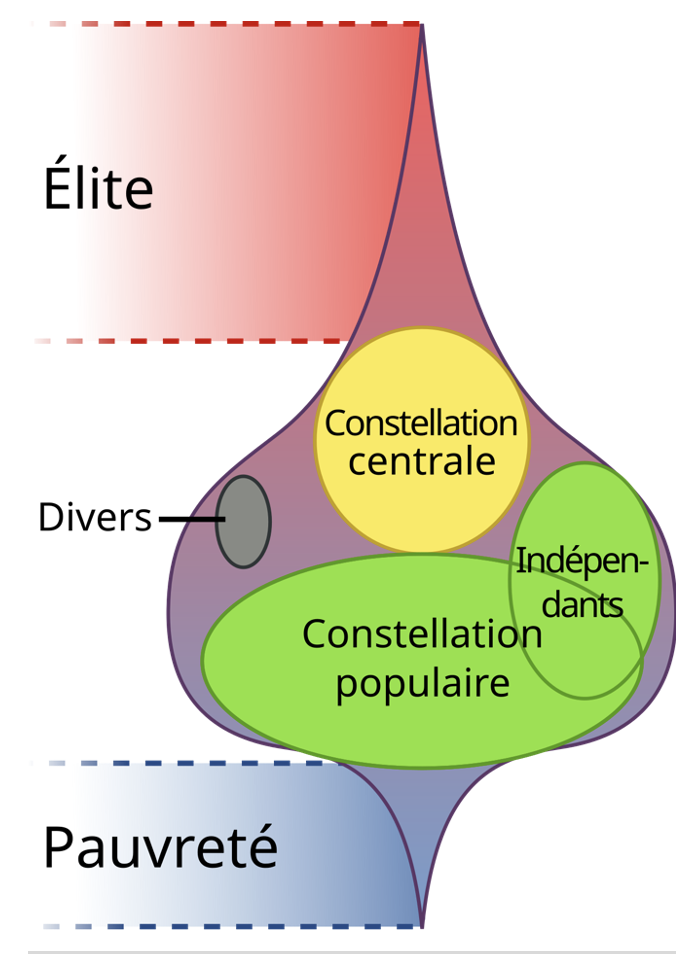

Henri Mendras propose, dans les années 1980, une analyse originale de la société française — très différente de celles de Marx (classes en conflit) ou de Weber (groupes de statut, ordres, prestige).

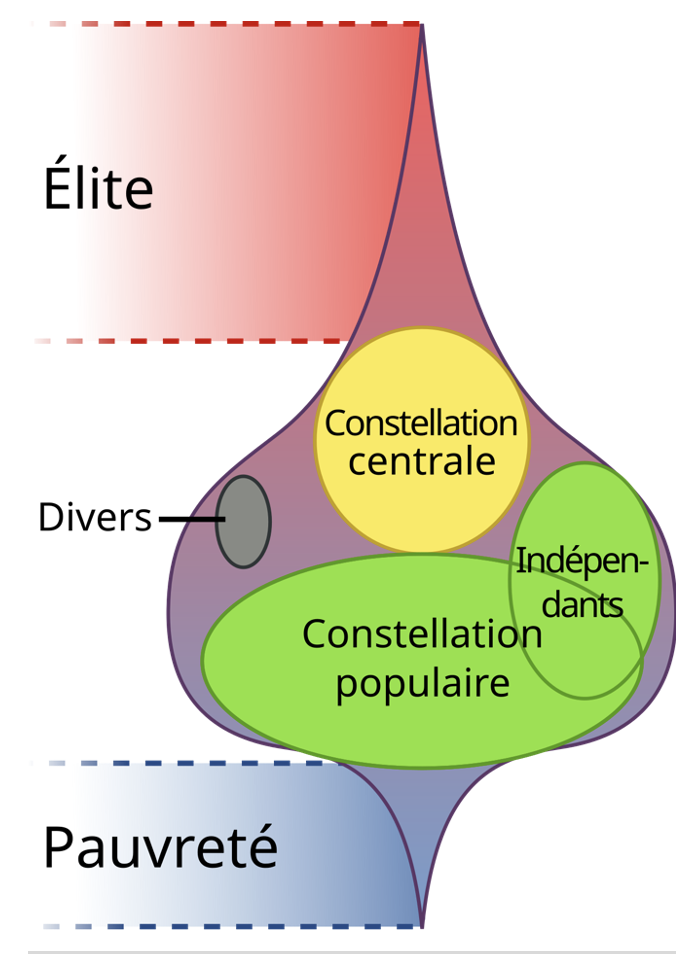

Pour lui, durant les Trente Glorieuses (1945-1975), les logiques de classe se sont affaiblies. C’est ce qu’il représente avec la fameuse “toupie” (ou toupie de Mendras).

i. Pourquoi les logiques de classe s’affaiblissent ?

Selon Mendras, dans la France des Trente Glorieuses, plusieurs transformations profondes modifient la structure sociale :

ii. La “toupie sociale” : la nouvelle structure de la société, la moyennisation de la société

Mendras représente la société française sous la forme d’une toupie, c’est-à-dire un ensemble ressemblant à un sablier renversé avec un centre très large.

Modes historiques de stratification

La division en classes sociales n’est qu’un mode possible d’organisation. On trouve aussi :

Le système des castes (ex : Inde traditionnelle)

- Groupe social héréditaire, auquel on appartient dès la naissance.

- Impossible ou presque d’en sortir → mobilité sociale très faible.

- Chaque caste avait un métier, un rang, des règles de mariage.

Les ordres (France d’Ancien Régime)

- Société divisée entre Clergé, Noblesse et Tiers État.

- Les privilèges dépendaient principalement de la naissance.

- Mobilité possible mais rare → anoblissement par le roi, achat de charge.

Aujourd’hui, en France, la société est pensée plutôt en classes sociales, concept développé par Karl Marx (basé sur les rapports de production) et Max Weber (basé sur richesse + prestige + pouvoir).

La nomenclature PCS : un outil pour lire la stratification française

Pour analyser la société contemporaine, l’INSEE a créé la nomenclature des PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles).

Elle classe les individus selon leur profession, car celle-ci synthétise plusieurs dimensions sociales (statut, revenu, diplôme, mode de vie).

b. L’évolution de la structure sociale

La structure sociale française a profondément évolué depuis les années 1950. Ces transformations s’expliquent surtout par les mutations économiques : mécanisation, hausse des qualifications, développement des services, élévation du niveau de vie…

En 70 ans, la France est passée d’une société rurale et ouvrière à une société majoritairement tertiaire et salariée.

Le mouvement de salarisation

Après 1945, la proportion de salariés augmente fortement.

Au début des Trente Glorieuses, une grande part des actifs était encore indépendante (agriculteurs, commerçants, artisans). Aujourd’hui, environ 9 actifs sur 10 sont salariés.

Pourquoi cette salarisation ?

- Disparition progressive du travail agricole indépendant.

- Concentration des entreprises → embauche de main-d’œuvre salariée.

- Protection sociale plus avantageuse pour les salariés (sécurité sociale, chômage, retraite).

Exemple concret

1950 → un boulanger, un paysan, un chauffeur de taxi étaient souvent indépendants.

2025 → le chauffeur devient salarié d’Uber/Taxi-G7, le boulanger travaille en grande surface, l’agriculteur est minoritaire et fortement mécanisé.

Le déclin du secteur primaire et secondaire

- Les progrès techniques (mécanisation des champs, machines-outils, automatisation) ont réduit le besoin de main-d’œuvre.

- L’agriculture, qui représentait près de 30 % des actifs en 1950, en représente moins de 2 % aujourd’hui.

- L’industrie a également perdu beaucoup d’emplois, notamment à partir des années 1980 (délocalisations, robotisation).

Exemples

- La moissonneuse-batteuse permet à un agriculteur de faire le travail de 30 hommes en 1900.

- Dans une usine automobile, des robots soudent et montent les châssis autrefois assemblés par des centaines d’ouvriers.

La tertiairisation de l’économie

La diminution des emplois agricoles et industriels s’est accompagnée d’une forte croissance des emplois du secteur tertiaire : services, commerce, santé, éducation, tourisme, administration, communication, numérique…

Aujourd’hui, plus des 3/4 des actifs travaillent dans les services.

Exemples

- Développement des métiers de soins (infirmiers, aides-soignants) avec le vieillissement de la population.

- Explosion des emplois dans le numérique (développeurs, designers, community managers).

- Augmentation des postes dans l’enseignement, le marketing, la finance ou la logistique.

Hausse du niveau de vie et de consommation

Les Trente Glorieuses (1945-1975) ont vu une croissance très forte, ce qui a amélioré :

- l’accès aux biens durable (voiture, téléviseur, électroménager),

- le confort de vie (logement, chauffage, eau courante),

- la demande en services (banques, assurances, loisirs, restauration).

Les individus consomment plus, voyagent plus, se divertissent davantage → cela crée encore plus d’emplois dans le tertiaire, ce qui boucle le processus.

Féminisation des emplois

Le début des années 60 marque un tournant dans l’histoire du travail des femmes ; le taux d’activité amorce une progression rapide. Ce process de féminisation de la population active correspond pour une large part à une extension de l’emploi salarié qui accompagne la tertiarisation de l’économie.

a. Visibilisation de métiers auparavant non déclarées (assistantes maternelles), ou les femmes trtavaillaient déjà mais étaient sous la tutelle de leur mari, donc leur activité non visble statistiquement

b. Tertiarisation de l’économie qui entraine la création de métiers majoritairement féminins (social, éducation, santé etc)

c. Développement des modes de garde

d. Contraception (contrôle des naissances)

2) Comment les sociologues analysent-ils la structure sociale

a) Les principales analyses théoriques de la structure sociale

Karl Marx : une structure sociale fondée sur la lutte de classes

Pour Marx, la société est structurée par le rapport aux moyens de production : ceux qui possèdent (bourgeoisie) dominent ceux qui ne possèdent pas (prolétaires). Il ne s’agit pas simplement d’une observation descriptive, mais d’un rapport d’opposition et de conflit.

Marx distingue deux stades dans l’existence d’une classe :

Notion | Définition | Exemple |

Classe en soi (classe objective) | Groupe qui existe socialement par sa place dans la production, mais qui n’en a pas conscience | Les ouvriers au début du capitalisme : nombreux, exploités, mais isolés |

Classe pour soi (classe consciente / mobilisée) | Groupe qui prend conscience de ses intérêts communs et lutte collectivement | Syndicats, mouvements ouvriers, grèves, révolutions |

La classe existe d’abord en soi (structure objective).

Elle devient pour soi lorsqu’elle se mobilise politiquement.

Cette conception rapproche Marx d’une démarche réaliste :

Pour lui, les classes sociales existent réellement, matériellement, même si les individus n’en ont pas conscience.

Elles sont des réalités objectives, pas des simples catégories statistiques.

L’histoire devient alors une succession de luttes entre groupes sociaux aux intérêts opposés. Les conflits sociaux actuels (hausse des salaires, réformes des retraites, révoltes populaires) illustrent parfaitement ce modèle.

Max Weber : une structure sociale multidimensionnelle

Weber conteste la vision trop réduite de Marx. Pour lui, la société ne peut pas être comprise uniquement par le capital ou le travail. La structure repose sur trois dimensions :

- Classe → économiques (revenus, patrimoine, position sur le marché)

- Statut → symboliques (prestige, style de vie, reconnaissance)

- Parti → politiques (pouvoir d’influence, capacité à gouverner)

Weber adopte au contraire une position nominaliste :

Il considère que les classes ne sont pas des réalités tangibles,

mais des catégories construites par les sociologues pour expliquer la réalité.

Les individus ne forment pas automatiquement un groupe uni : c’est une construction analytique. Le professeur prestigieux mais peu payé, ou l’influenceur riche mais sans reconnaissance universitaire, montrent que la position sociale se joue sur plusieurs plans, et pas seulement économique.

Marx voit la société en blocs opposés.

Weber la pense en gradients, en combinaisons, en niveaux multiples.

Synthèse comparative

Critère | Marx | Weber |

Vision de la structure | Exploitants / exploités | Pluridimensionnelle |

Type d’existence | Réaliste → les classes existent réellement | Nominaliste → catégorie analytique |

Définition de classe | Position dans production | Position économique relative |

Rapport à la conscience | En soi → Pour soi (passage politique) | Pas nécessairement consciente/mobilisée |

Moteur du changement | Conflit de classes | Multiplicité des facteurs |

Marx adopte une approche réaliste et conflictuelle : les classes sont des réalités objectives, d’abord existantes en soi, qui peuvent se transformer pour soi lorsqu'elles prennent conscience de leurs intérêts communs.

Weber, lui, propose une vision nominaliste et multidimensionnelle : les classes ne sont pas des blocs unifiés mais des catégories analytiques parmi d’autres (statut, parti) pour comprendre la structure sociale.

B) L’affaiblissement des logiques de classe

Henri Mendras propose, dans les années 1980, une analyse originale de la société française — très différente de celles de Marx (classes en conflit) ou de Weber (groupes de statut, ordres, prestige).

Pour lui, durant les Trente Glorieuses (1945-1975), les logiques de classe se sont affaiblies. C’est ce qu’il représente avec la fameuse “toupie” (ou toupie de Mendras).

i. Pourquoi les logiques de classe s’affaiblissent ?

Selon Mendras, dans la France des Trente Glorieuses, plusieurs transformations profondes modifient la structure sociale :

ii. La “toupie sociale” : la nouvelle structure de la société, la moyennisation de la société

Une vaste « constellation centrale » (le cœur de la toupie)

La constellation centrale regroupe :

o des employés,

o des professions intermédiaires,

o des petits cadres,

o des ouvriers qualifiés,

o des petits indépendants.

C’est un ensemble majoritaire, hétérogène, mais qui partage des conditions de vie proches, notamment grâce :

o à l’accès à la consommation,

o à la scolarisation plus longue,

o à la montée des services.

o

Mendras considère que ce groupe absorbe progressivement d’autres catégories sociales.

Comprendre la toupie de Mendras

En haut : des groupes plus favorisés

Les grandes élites économiques et politiques (poste étroit en haut de la toupie).

En bas : les groupes les plus fragiles

Les travailleurs précaires, les ruraux isolés, les ouvriers non qualifiés.

DEFINITION : La moyennisation décrit le processus de constitution d’une vaste classe moyenne, réduisant les positions extrêmes dans la stratification sociale et rapprochant ainsi les niveaux et les modes de vie.

DEFINITION : La moyennisation décrit le processus de constitution d’une vaste classe moyenne, réduisant les positions extrêmes dans la stratification sociale et rapprochant ainsi les niveaux et les modes de vie.

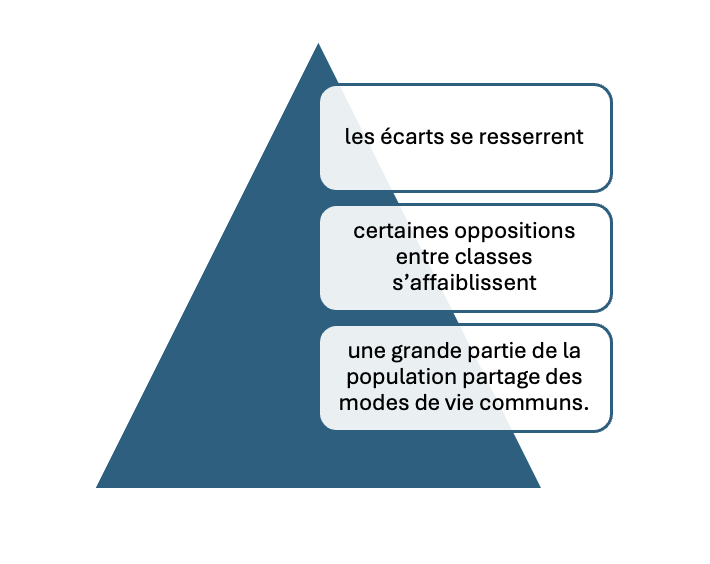

iii. Le sens sociologique de la toupie : la modernisation de la société

La toupie permet de comprendre un phénomène majeur :

la société française se “moyennise”.

ATTENTION ;

Depuis les années 1990-2000, beaucoup de sociologues contestent la validité actuelle du modèle de Mendras :

explosion des inégalités, retour de la précarité, dualisation du marché du travail, polarisation des emplois.

Mais pour expliquer les Trente Glorieuses, le modèle reste extrêmement pertinent.

C. L’analyse en termes de classe garde une pertinence

Contrairement à l’idée défendue par Mendras d’un affaiblissement des classes, Pierre Bourdieu montre que les inégalités se maintiennent profondément dans la société française, et qu’il existe bien des classes sociales, même si elles ne se réduisent pas uniquement au revenu ou au métier.

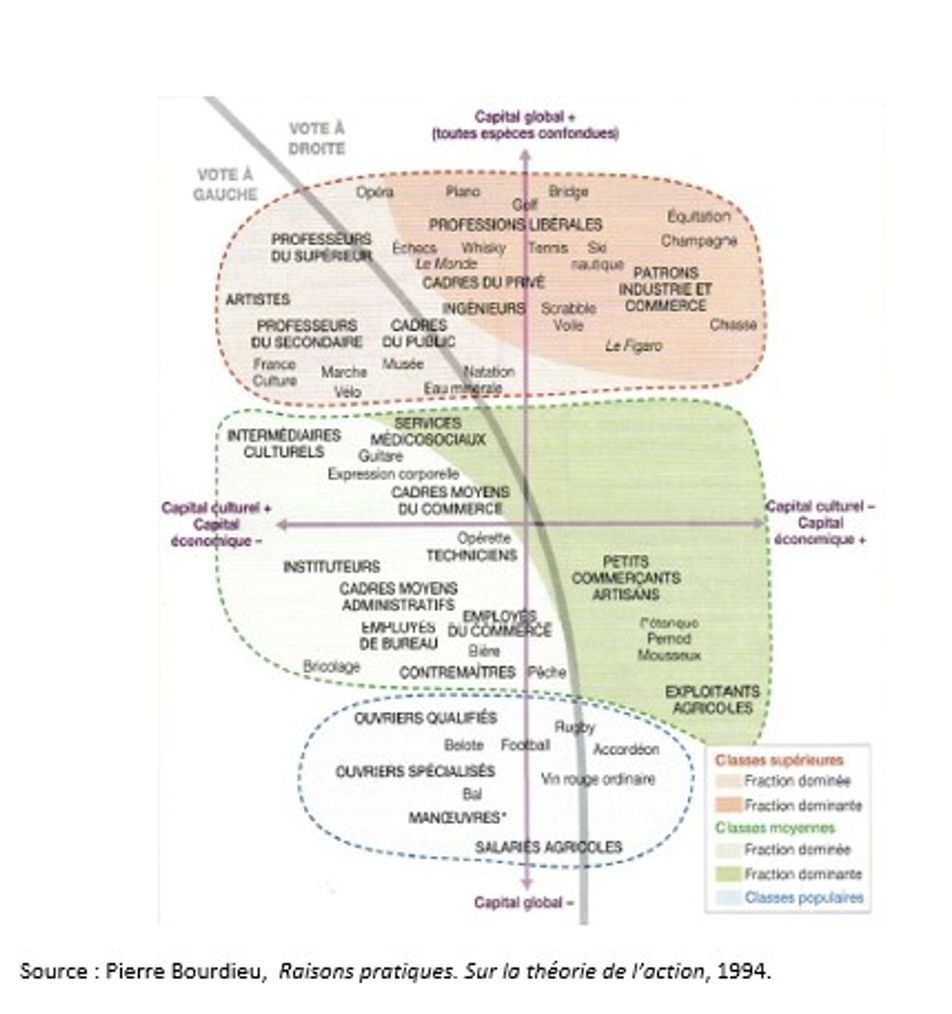

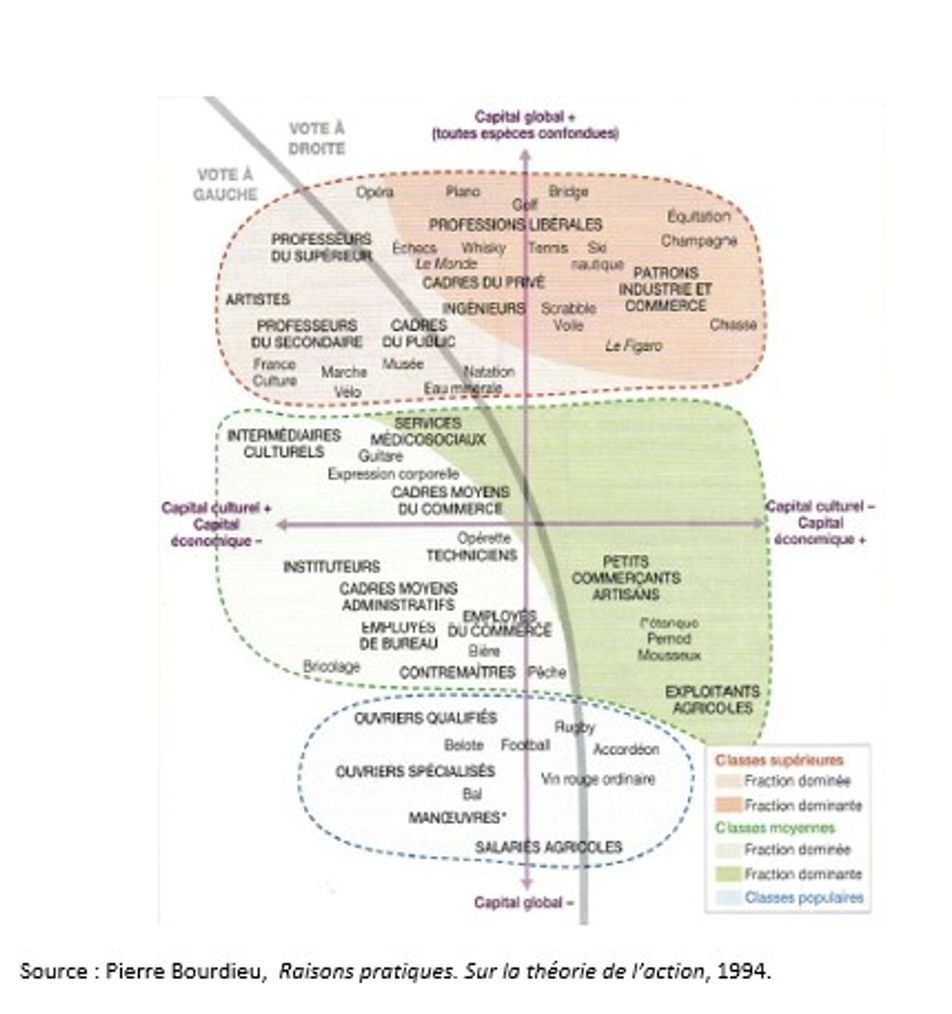

i. L’espace social selon Bourdieu : un système de positions inégales

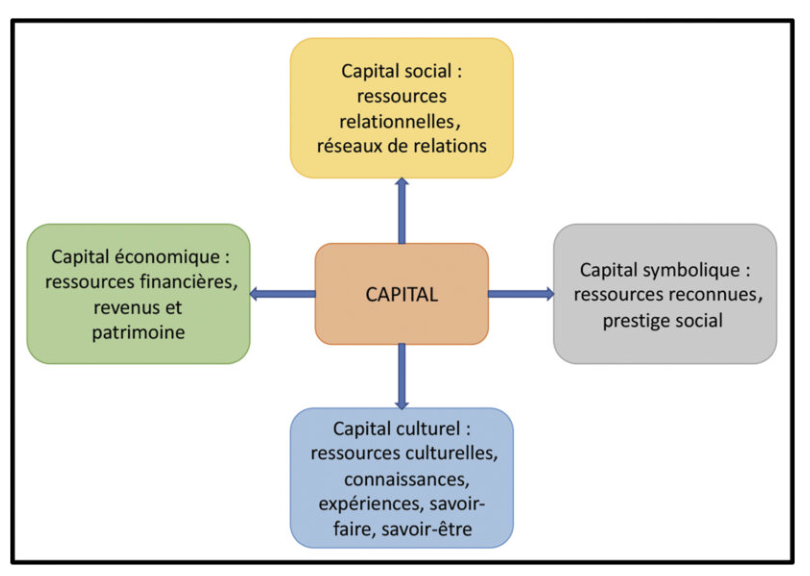

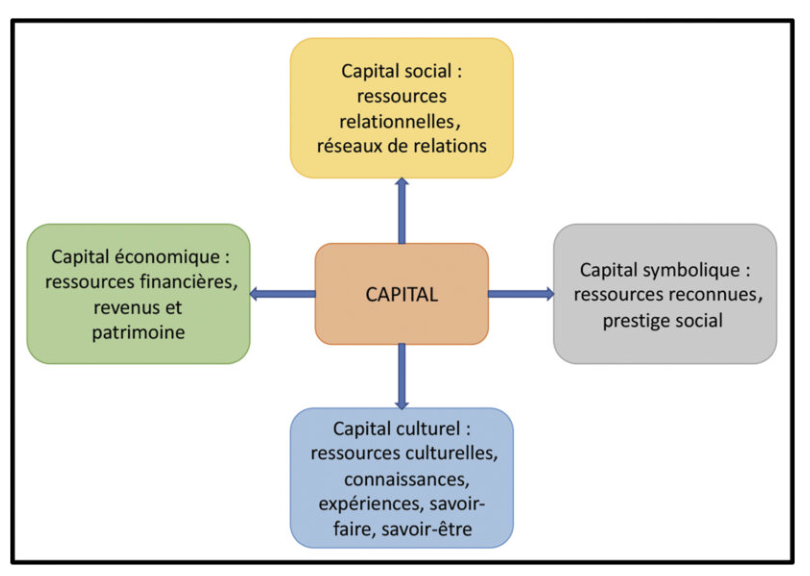

Bourdieu représente la société comme un espace social, structuré par la répartition inégale de différents capitaux :

Capital économique

Revenu, patrimoine, niveau de richesse.

Capital culturel

Diplômes, connaissances, compétences, dispositions culturelles (goûts, pratiques).

→ Ces deux capitaux sont inégalement distribués entre les groupes sociaux et au sein même de ces groupes.

Cela produit des positions sociales hiérarchisées, avec des styles de vie différents, des préférences, des pratiques culturelles distinctes.

Chez Bourdieu, il y'a aussi le capital symbolique, qui est le prestige au sein de la société et le capital social qui représente l'accumulation de nos ressources relationnelles.

ii. Les classes sociales existent encore : elles n’ont jamais disparu

Bourdieu critique l’idée d’une société “moyenne” ou “sans classes”. Pour lui :

Les écarts se maintiennent fortement

Les groupes dotés d’un capital économique et d’un capital culturel élevé (grandes élites, cadres supérieurs, professions intellectuelles) occupent les positions dominantes et reproduisent leur place.

Les styles de vie différencient les groupes

Le goût pour certains loisirs, pour la culture légitime, les pratiques sportives, les choix scolaires :

tout cela est socialement marqué.

La disparition de la classe ouvrière ne signifie pas la fin des dominations

Même si les effectifs ouvriers ont diminué, les inégalités et rapports de domination subsistent.

iii. Une classe dominante très cohésive : la grande bourgeoisie

Selon les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, la grande bourgeoisie constitue toujours :

une classe en soi (objectivement définie par sa richesse, son patrimoine, ses institutions),

et une classe pour soi (consciente de ses intérêts, organisée, cohésive).

La grande bourgeoisie réussit à préserver ses privilèges grâce à :

o l’entre-soi (écoles privées sélectives, clubs, quartiers fermés),

o les réseaux économiques et politiques,

o la transmission du capital économique (héritage, dons),

o la transmission du capital culturel (éducation, normes, habitus).

Elle reste donc une classe sociale solide et active.

3) Des mécanismes d’identification aux groupes sociaux de plus en plus complexes

a. L’articulation des différents critères de stratification sociale

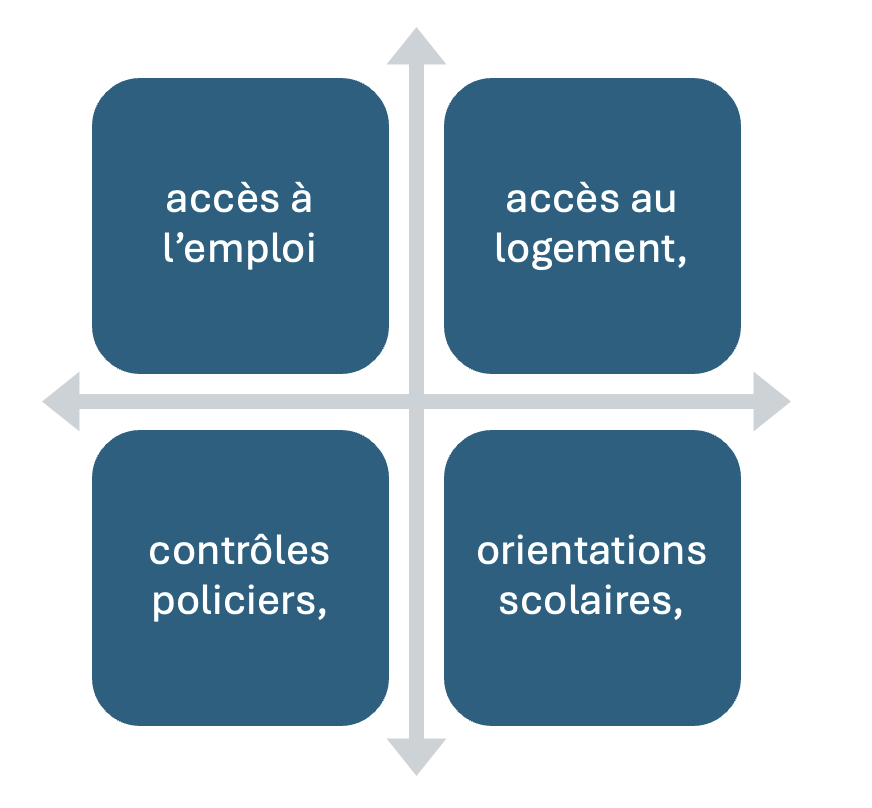

Analyser la structure sociale uniquement à partir des classes sociales (comme le faisaient les approches classiques) ne suffit plus pour comprendre la complexité des inégalités contemporaines. La société ne se divise pas seulement selon des critères économiques ; d’autres dimensions — le genre, l’âge, l’origine, parfois même le territoire — jouent un rôle tout aussi déterminant et viennent se combiner à la position sociale.

La toupie permet de comprendre un phénomène majeur :

la société française se “moyennise”.

ATTENTION ;

Depuis les années 1990-2000, beaucoup de sociologues contestent la validité actuelle du modèle de Mendras :

explosion des inégalités, retour de la précarité, dualisation du marché du travail, polarisation des emplois.

Mais pour expliquer les Trente Glorieuses, le modèle reste extrêmement pertinent.

C. L’analyse en termes de classe garde une pertinence

Contrairement à l’idée défendue par Mendras d’un affaiblissement des classes, Pierre Bourdieu montre que les inégalités se maintiennent profondément dans la société française, et qu’il existe bien des classes sociales, même si elles ne se réduisent pas uniquement au revenu ou au métier.

i. L’espace social selon Bourdieu : un système de positions inégales

Bourdieu représente la société comme un espace social, structuré par la répartition inégale de différents capitaux :

Capital économique

Revenu, patrimoine, niveau de richesse.

Capital culturel

Diplômes, connaissances, compétences, dispositions culturelles (goûts, pratiques).

→ Ces deux capitaux sont inégalement distribués entre les groupes sociaux et au sein même de ces groupes.

Cela produit des positions sociales hiérarchisées, avec des styles de vie différents, des préférences, des pratiques culturelles distinctes.

Chez Bourdieu, il y'a aussi le capital symbolique, qui est le prestige au sein de la société et le capital social qui représente l'accumulation de nos ressources relationnelles.

ii. Les classes sociales existent encore : elles n’ont jamais disparu

Bourdieu critique l’idée d’une société “moyenne” ou “sans classes”. Pour lui :

Les écarts se maintiennent fortement

Les groupes dotés d’un capital économique et d’un capital culturel élevé (grandes élites, cadres supérieurs, professions intellectuelles) occupent les positions dominantes et reproduisent leur place.

Les styles de vie différencient les groupes

Le goût pour certains loisirs, pour la culture légitime, les pratiques sportives, les choix scolaires :

tout cela est socialement marqué.

La disparition de la classe ouvrière ne signifie pas la fin des dominations

Même si les effectifs ouvriers ont diminué, les inégalités et rapports de domination subsistent.

iii. Une classe dominante très cohésive : la grande bourgeoisie

Selon les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, la grande bourgeoisie constitue toujours :

une classe en soi (objectivement définie par sa richesse, son patrimoine, ses institutions),

et une classe pour soi (consciente de ses intérêts, organisée, cohésive).

La grande bourgeoisie réussit à préserver ses privilèges grâce à :

o l’entre-soi (écoles privées sélectives, clubs, quartiers fermés),

o les réseaux économiques et politiques,

o la transmission du capital économique (héritage, dons),

o la transmission du capital culturel (éducation, normes, habitus).

Elle reste donc une classe sociale solide et active.

3) Des mécanismes d’identification aux groupes sociaux de plus en plus complexes

a. L’articulation des différents critères de stratification sociale

Analyser la structure sociale uniquement à partir des classes sociales (comme le faisaient les approches classiques) ne suffit plus pour comprendre la complexité des inégalités contemporaines. La société ne se divise pas seulement selon des critères économiques ; d’autres dimensions — le genre, l’âge, l’origine, parfois même le territoire — jouent un rôle tout aussi déterminant et viennent se combiner à la position sociale.

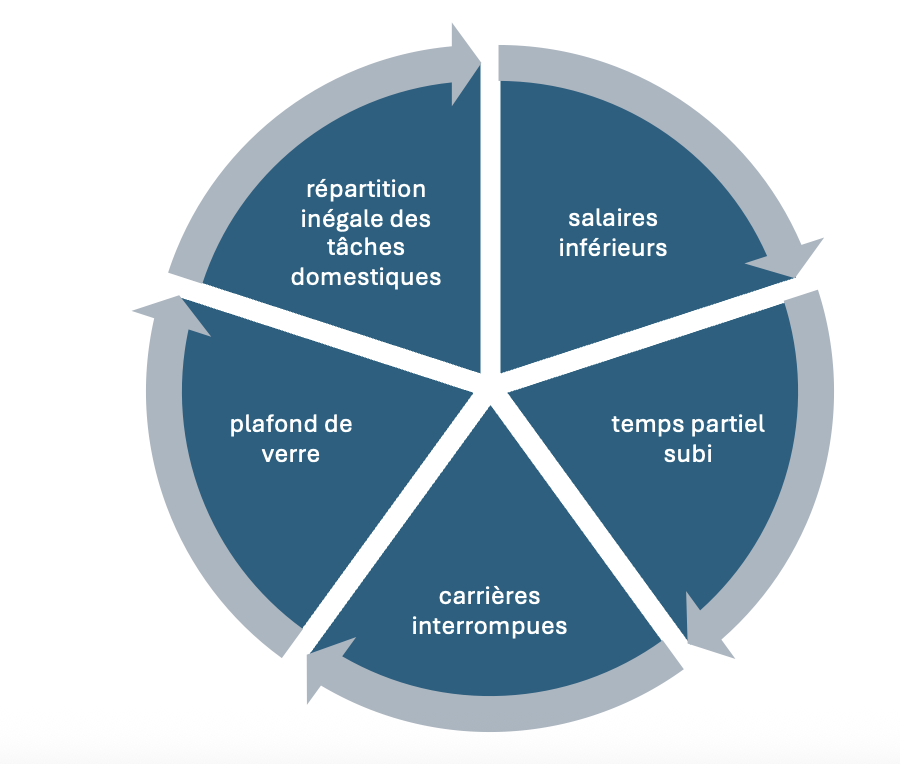

i. Le genre : un critère transversal d’inégalités

Quel que soit leur milieu social d’appartenance, les femmes sont confrontées à des inégalités spécifiques :

Le genre traverse toutes les classes sociales :

Une femme cadre et une femme employée ne vivent pas la même situation matérielle, mais elles subissent des formes de domination liées au genre.

De plus, dans de nombreux secteurs, la division du travail reste liée à la division sexuelle : certains métiers restent très féminisés (petite enfance, aide à domicile, nettoyage) ou au contraire très masculinisés (BTP, transports, informatique).

La position des individus ne peut donc pas être interprétée uniquement par leur classe sociale.

Quel que soit leur milieu social d’appartenance, les femmes sont confrontées à des inégalités spécifiques :

Le genre traverse toutes les classes sociales :

Une femme cadre et une femme employée ne vivent pas la même situation matérielle, mais elles subissent des formes de domination liées au genre.

De plus, dans de nombreux secteurs, la division du travail reste liée à la division sexuelle : certains métiers restent très féminisés (petite enfance, aide à domicile, nettoyage) ou au contraire très masculinisés (BTP, transports, informatique).

La position des individus ne peut donc pas être interprétée uniquement par leur classe sociale.

ii. L’âge : une variable de plus en plus déterminante

L’âge devient également un facteur majeur dans la compréhension des inégalités.

Les jeunes, par exemple, sont particulièrement exposés à :

Mais ces difficultés ne touchent pas tous les jeunes de la même façon :

un jeune d’origine populaire subira davantage de contraintes qu’un jeune issu d’une famille favorisée.

un jeune homme et une jeune femme ne feront pas face aux mêmes discriminations.

L’âge s’articule avec l’origine sociale et le genre.

L’âge devient également un facteur majeur dans la compréhension des inégalités.

Les jeunes, par exemple, sont particulièrement exposés à :

Mais ces difficultés ne touchent pas tous les jeunes de la même façon :

un jeune d’origine populaire subira davantage de contraintes qu’un jeune issu d’une famille favorisée.

un jeune homme et une jeune femme ne feront pas face aux mêmes discriminations.

L’âge s’articule avec l’origine sociale et le genre.

iii. L’origine sociale et l’origine migratoire : des sources fortes d’inégalités

L’origine sociale, mais aussi l’origine migratoire, le nom, la couleur de peau peuvent provoquer des discriminations réelles :

Ces formes de domination ne peuvent pas être réduites à la seule « classe sociale ».

Elles se superposent et se combinent avec les autres inégalités.

C’est ce qu’on appelle souvent l’articulation des critères, ou encore l’intersectionnalité.

iiii. Les inégalités se cumulent : classe + genre + origine

Les logiques de classe sociale ne disparaissent pas, mais elles s’entrelacent avec d’autres formes de différenciation.

Ainsi, une même position sociale n’est pas vécue de la même façon selon :

Exemple : les “nounous”

Le métier d’assistante maternelle ou de femme de ménage illustre parfaitement cette articulation :

· métier très féminisé (enjeu de genre),

· souvent occupé par des femmes issues de milieux populaires (classe),

· parfois d’origine étrangère, ce qui expose à davantage de précarité ou de discrimination (origine).

Les inégalités vécues par ces femmes ne s’expliquent donc ni uniquement par leur classe,

ni uniquement par leur genre,

ni uniquement par leur origine,

mais par la combinaison des trois.

B. L’individualisation complexifie l’identification à un groupe social

Au-delà de l’articulation des différents critères de stratification sociale, un autre phénomène rend l’identification à un groupe social plus complexe : l’individualisation des parcours.

i. L’individualisation et la pluralité des expériences

Avec la montée de l’individualisation dans nos sociétés, les parcours de vie se diversifient. Les individus ne sont plus définis uniquement par leur appartenance de classe, mais aussi par une multitude d’expériences variées qu’ils accumulent au fil de leurs socialisations.

Selon le sociologue Bernard Lahire, chaque individu est le produit de socialisations multiples : il grandit dans des contextes variés (famille, école, loisirs, travail), ce qui enrichit son identité.

Ainsi, un individu peut adopter des pratiques ou des styles de vie qui ne correspondent pas strictement aux attentes de son milieu social d’origine.

ii. Des statuts sociaux plus diversifiés

Cette pluralité d’expériences conduit à une diversification des statuts sociaux.

Les individus ne s’identifient plus de manière rigide à un seul groupe social, mais peuvent naviguer entre plusieurs univers. Par exemple, une personne peut appartenir à une classe sociale modeste, tout en adoptant des goûts culturels ou des pratiques qui la rapprochent d’autres milieux.

La notion de socialisation anticipatrice illustre bien cette idée : certains individus adoptent volontairement les codes d’un groupe auquel ils aspirent appartenir (par exemple, un étudiant de milieu populaire qui adopte les habitudes d’un milieu plus favorisé en vue de son ascension sociale).

iii. Une identité plurielle et contextuelle

En somme, l’individualisation signifie que chaque individu construit son identité en combinaison de multiples influences. Il n’est plus simplement « ouvrier » ou « cadre » de manière univoque, mais peut être à la fois homme ou femme, jeune ou âgé, issu d’un milieu populaire ou favorisé, d’une certaine origine culturelle, et adapter ses pratiques en fonction des contextes.

Cela rend l’identification à un groupe social plus fluide, plus nuancée, et montre que les appartenances sociales se superposent et se recomposent au fil des trajectoires individuelles.

Chapitre 4 : Comment lutter contre le chômage ?

En somme, l’individualisation signifie que chaque individu construit son identité en combinaison de multiples influences. Il n’est plus simplement « ouvrier » ou « cadre » de manière univoque, mais peut être à la fois homme ou femme, jeune ou âgé, issu d’un milieu populaire ou favorisé, d’une certaine origine culturelle, et adapter ses pratiques en fonction des contextes.

Cela rend l’identification à un groupe social plus fluide, plus nuancée, et montre que les appartenances sociales se superposent et se recomposent au fil des trajectoires individuelles.

Chapitre 4 : Comment lutter contre le chômage ?

1. Comment mesurer le chômage et le sous-emploi ?

A. Les mesures du chômage

Le taux de chômage se calcule ainsi:

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) × 100

Attention, il est à noter que l’INSEE , et donc le Pôle emploi comptabilisent le chômage d’une autre manière générant, ainsi, des différences dans le calcul du chômage, selon L’INSEE et le B.I.T

Un actif est une personne qui travaille ou qui cherche activement un emploi. Il peut donc être en emploi (salarié, indépendant) ou au chômage.

Exemple : un serveur, une infirmière, un ouvrier au chômage inscrit à France Travail.

Un inactif est une personne qui ne travaille pas et ne cherche pas d’emploi.

Exemple : un élève, un étudiant, un retraité, une personne au foyer.

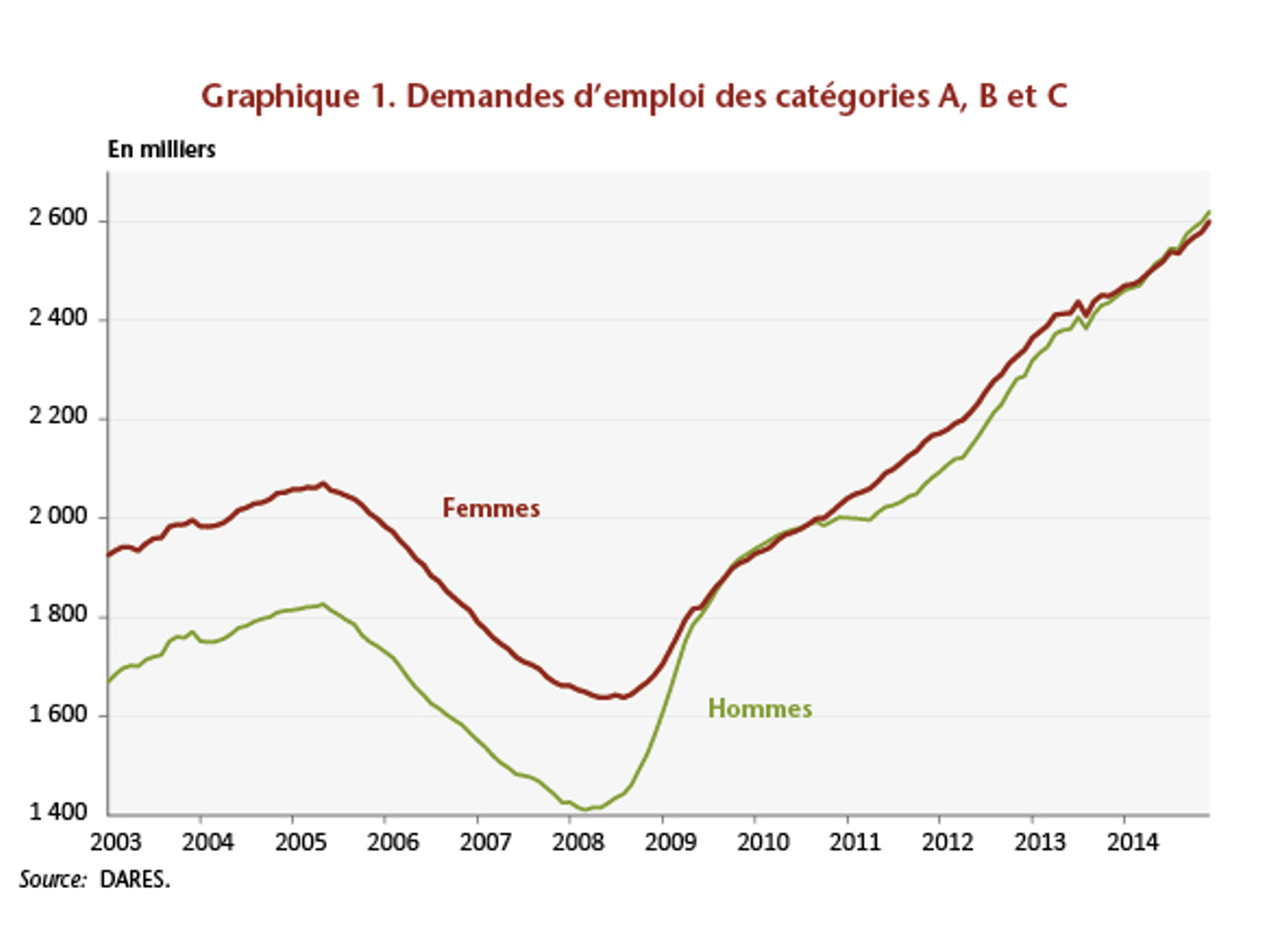

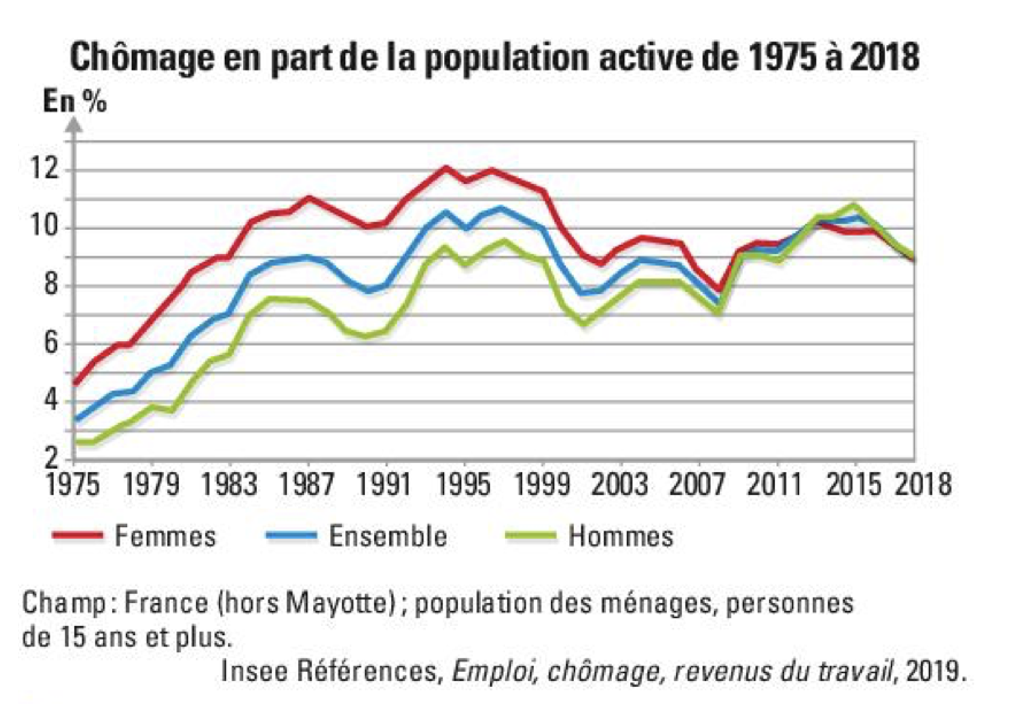

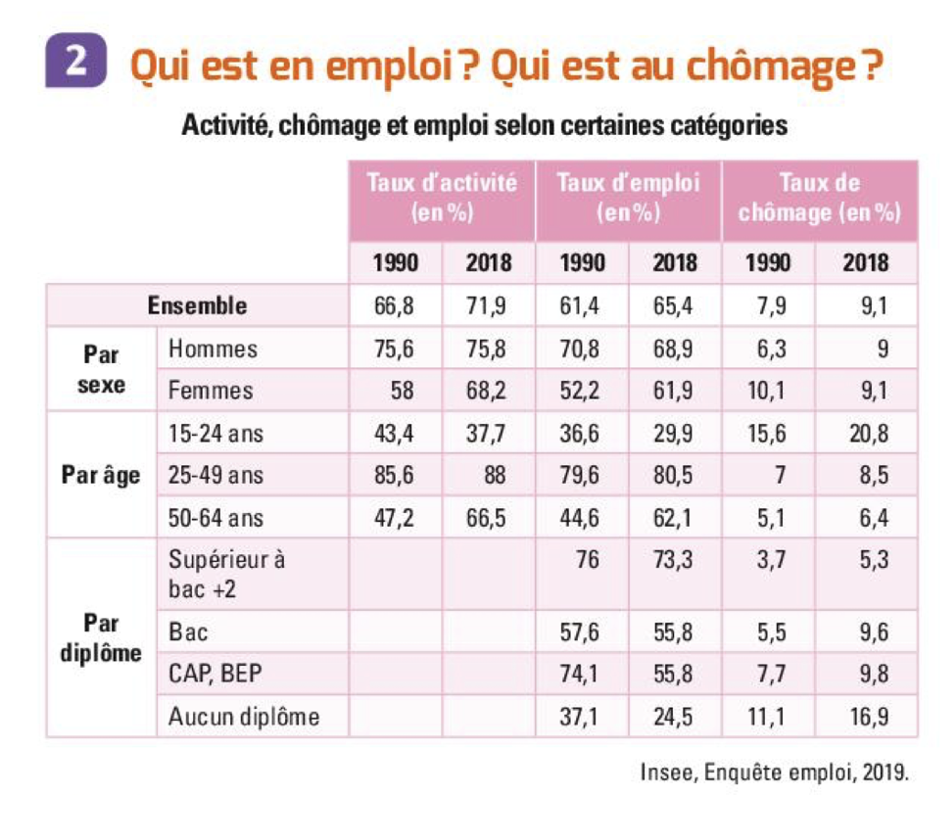

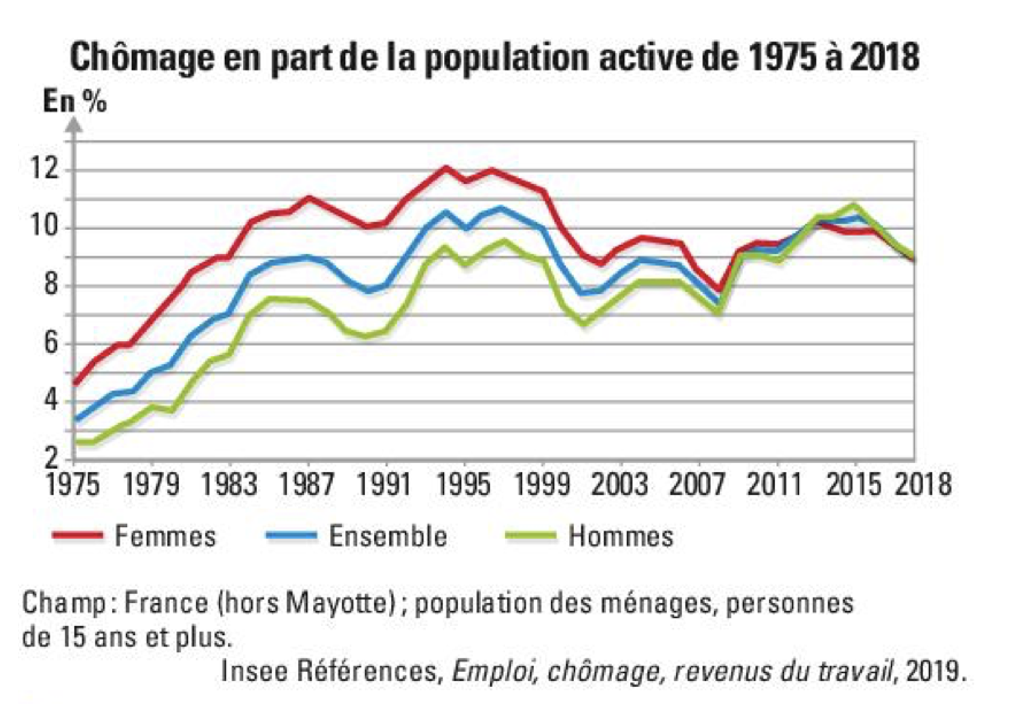

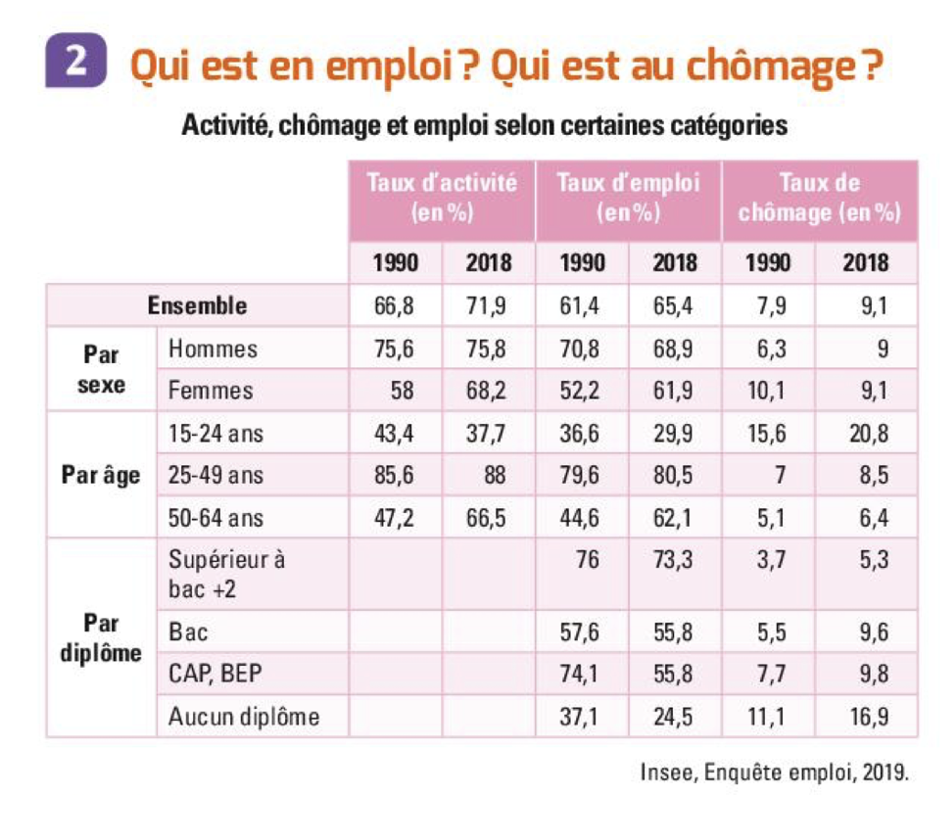

On remarque à travers ce document que le chômage ne cesse de croître depuis la fin des "trente glorieuses", et de plus que le taux de chomage des femmes et des hommes tend à se confondre, jusqu'à atteindre des niveaux similaires.

Les explications peuvent être; fin de la croissance soutenue de l'après-guerre (l'europe est reconstruite, la demande se tasse) / deux chocs pétroliers ( 1973-1979, qui vont générer une forte inflation dans le monde entier) , puis une succession de crise (1993/2008/2020)... et d'autres encore.

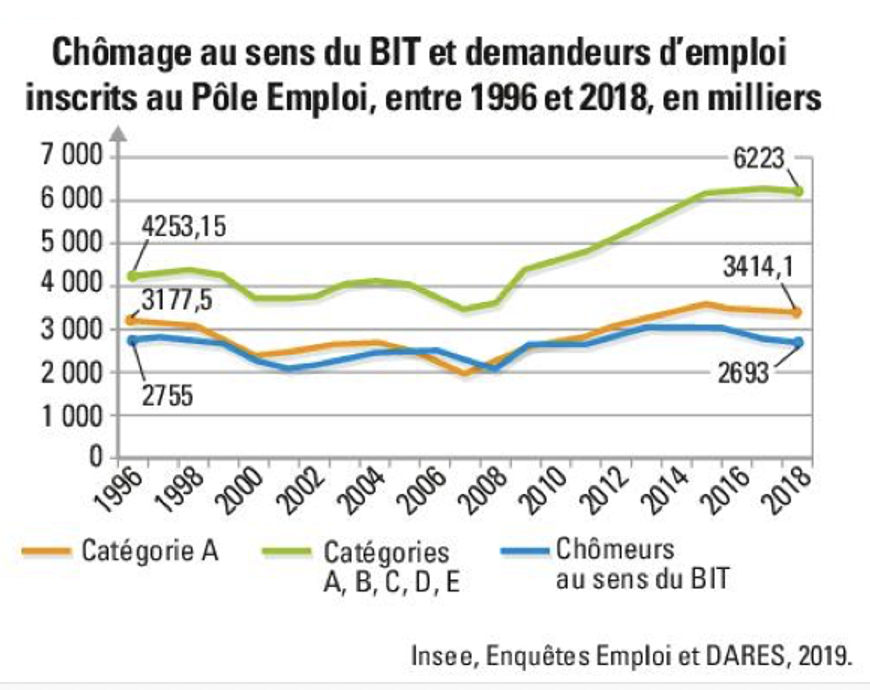

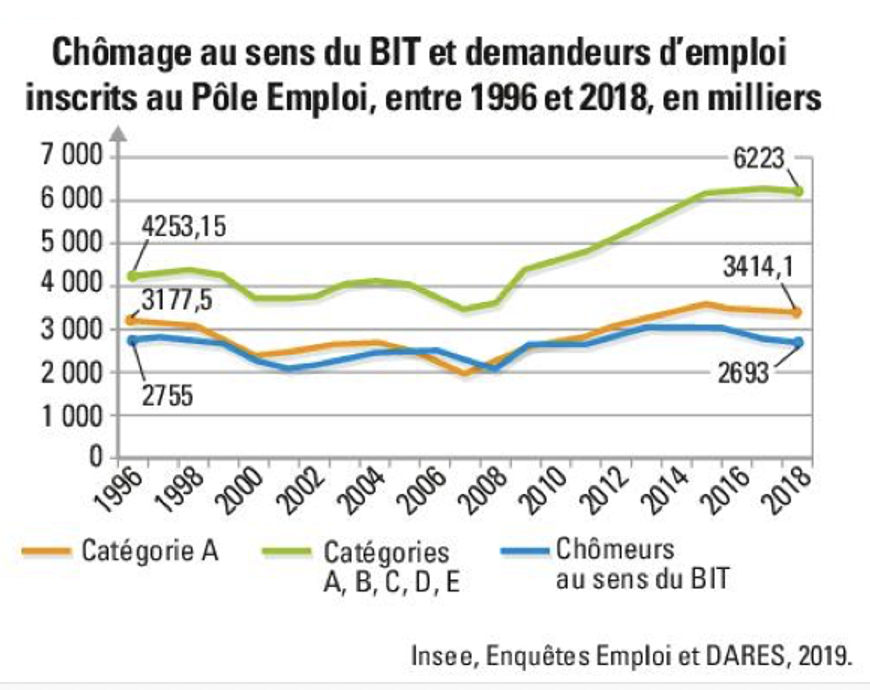

Nous observons ici, que le chômage au sens du B.I.T et de l'INSEE (donc du pôle emploi) sont différents.

Le taux de chômage que l'on entend le plus fréquemment comme étant celui du pôle-emploi, est celui observé dans la catégorie A, et l'on observe qu'il est légèrement supérieur à celui du B.I.T.

Les explications sont qu'ils ne comptent pas les mêmes personnes et n'ont pas les mêmes objectifs.

Le taux d'emploi

Le taux d’emploi mesure la part de la population en âge de travailler qui est effectivement en emploi:Taux d’emploi = (Nombre de personnes en emploi / Population totale en âge de travailler) × 100

Ces indicateurs permettent d’évaluer la situation du marché du travail, mais ils ne suffisent pas à tout expliquer.

Le taux de chômage se calcule ainsi:

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) × 100

Attention, il est à noter que l’INSEE , et donc le Pôle emploi comptabilisent le chômage d’une autre manière générant, ainsi, des différences dans le calcul du chômage, selon L’INSEE et le B.I.T

Un actif est une personne qui travaille ou qui cherche activement un emploi. Il peut donc être en emploi (salarié, indépendant) ou au chômage.

Exemple : un serveur, une infirmière, un ouvrier au chômage inscrit à France Travail.

Un inactif est une personne qui ne travaille pas et ne cherche pas d’emploi.

Exemple : un élève, un étudiant, un retraité, une personne au foyer.

On remarque à travers ce document que le chômage ne cesse de croître depuis la fin des "trente glorieuses", et de plus que le taux de chomage des femmes et des hommes tend à se confondre, jusqu'à atteindre des niveaux similaires.

Les explications peuvent être; fin de la croissance soutenue de l'après-guerre (l'europe est reconstruite, la demande se tasse) / deux chocs pétroliers ( 1973-1979, qui vont générer une forte inflation dans le monde entier) , puis une succession de crise (1993/2008/2020)... et d'autres encore.

Nous observons ici, que le chômage au sens du B.I.T et de l'INSEE (donc du pôle emploi) sont différents.

Le taux de chômage que l'on entend le plus fréquemment comme étant celui du pôle-emploi, est celui observé dans la catégorie A, et l'on observe qu'il est légèrement supérieur à celui du B.I.T.

Les explications sont qu'ils ne comptent pas les mêmes personnes et n'ont pas les mêmes objectifs.

Taux d’emploi = (Nombre de personnes en emploi / Population totale en âge de travailler) × 100

Ces indicateurs permettent d’évaluer la situation du marché du travail, mais ils ne suffisent pas à tout expliquer.

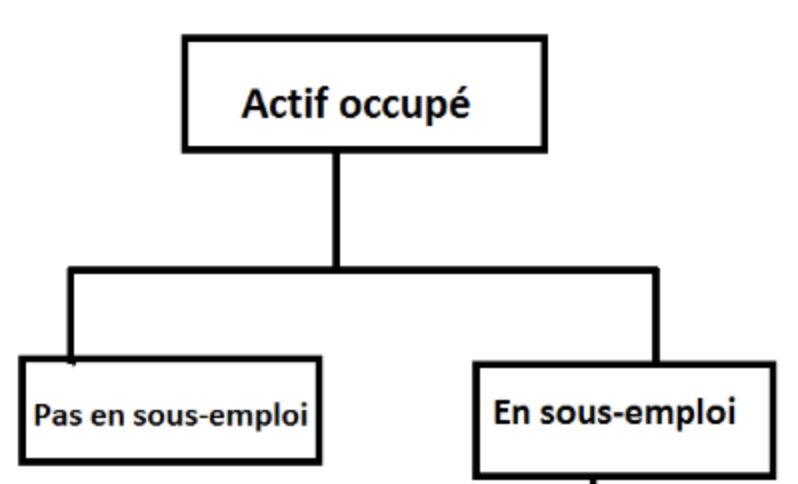

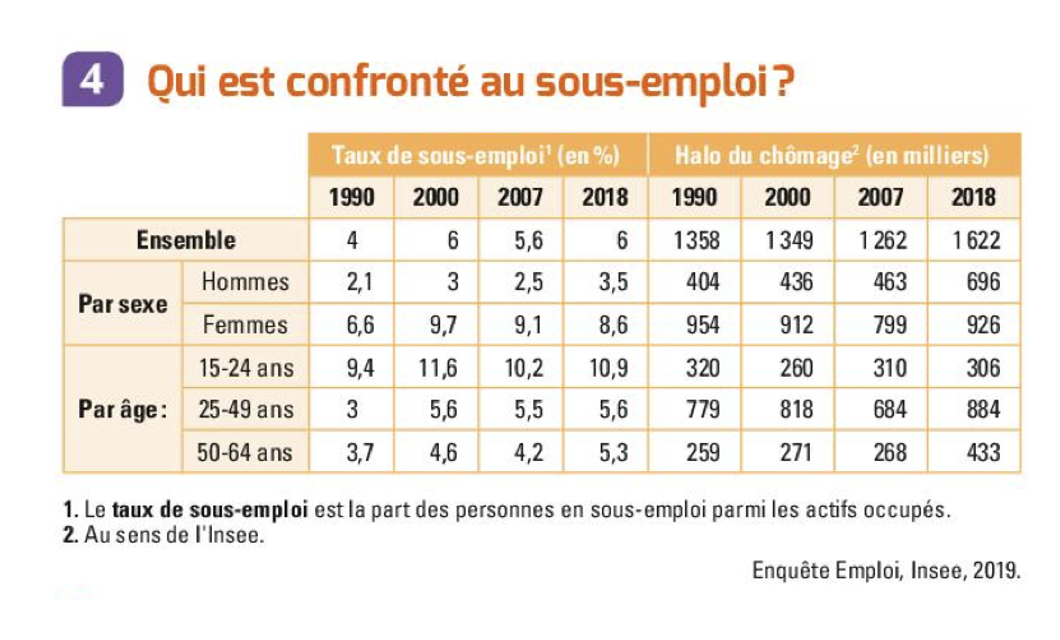

B. Comprendre le sous-emploi

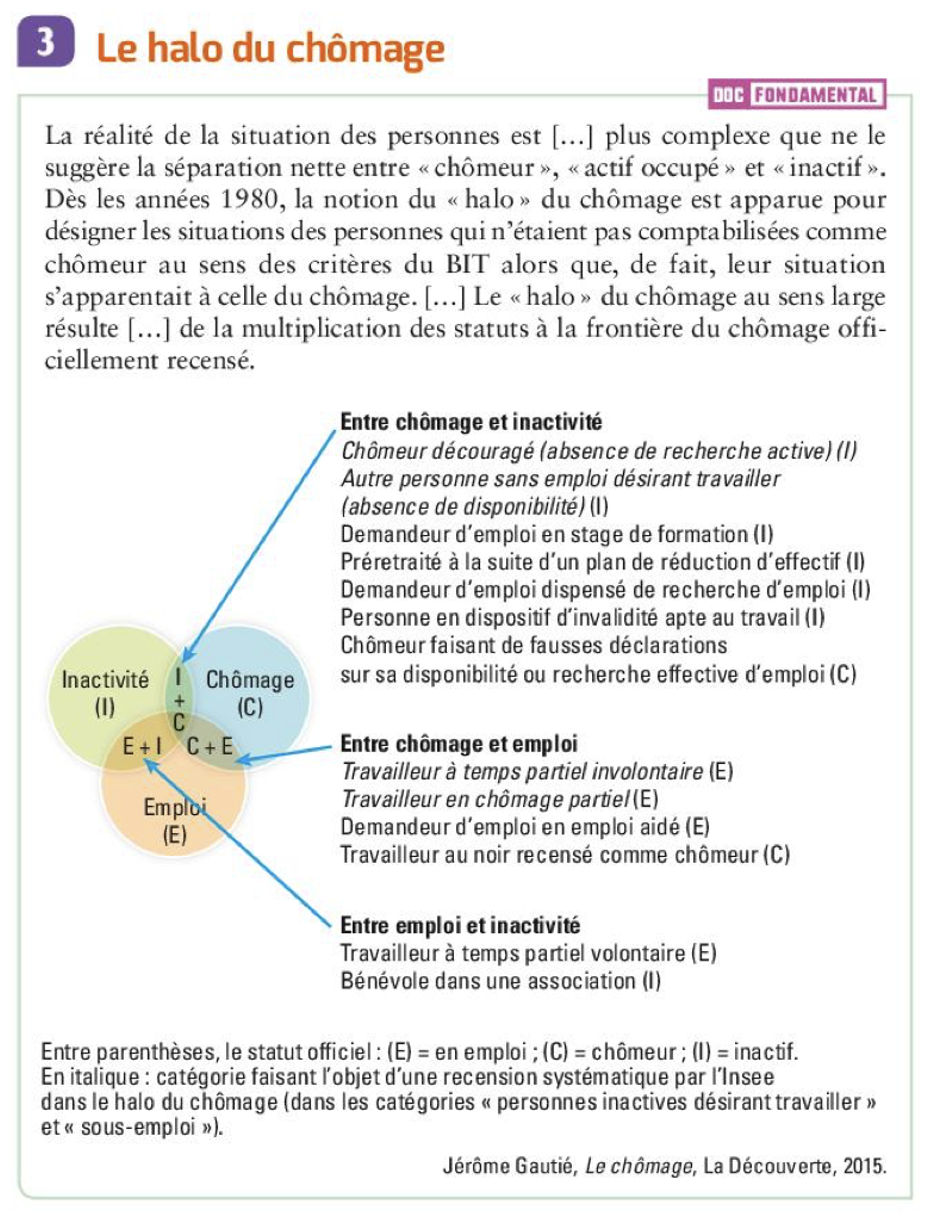

Comprendre le Halo du chômage

Dès les années 1980, la notion du « halo » du chômage est apparue pour désigner les situations des personnes qui n’étaient pas comptabilisées comme chômeur au sens du BIT alors que, de fait, leur situation s’apparentait à celle du chômage. Plus généralement existent aux frontières des trois catégories (chômage, emploi, inactivité) des zones « floues », où il peut y avoir un écart entre la classification officielle (et donc statistique) d’une situation et sa réalité et/ou la perception que l’on peut en avoir [cf. schéma ci-contre]. (…) Le « halo » au sens large résulte de la multiplication de statuts à la frontière (mais de l’autre côté) du chômage officiellement recensé. (…)

A la frontière du chômage et de l’inactivité, l’Insee recense les personnes sans emploi et souhaitant travailler qui ne sont pas considérées comme chômeurs, mais comme inactives au sens du BIT, car ne satisfaisant pas au à au moins un des deux critères (recherche active et disponibilité dans les deux semaines suivant l’enquête). Parmi elles, les chômeurs (…) découragés(…), [l]es travailleurs de plus de 50 ans qui considèrent leur âge comme un obstacle majeur au retour à l’emploi, (…) [d]es jeunes femmes –souvent avec des enfants en bas âge- [qui ne sont] pas disponibles dans les deux semaines. (…)

A la frontière du chômage et de l’emploi, le sous-emploi regroupe, selon la définition au sens du BIT, « toutes les personnes pourvues d’un emploi salarié ou non, qu’elles soient au travail ou absentes du travail, et qui travaillent involontairement moins que la durée normale du travail dans leur activité, et qui sont à la recherche d’un travail supplémentaire ou disponibles pour un tel travail durant la période de référence ». Cette définition recouvre donc les personnes à temps partiel involontaire (ou encore « subi ») ou ayant involontairement travaillé moins qu’habituellement (du fait notamment d’un chômage partiel ou technique, du fait d’une baisse de l’activité de leur entreprise, les personnes restant alors juridiquement employées par cette dernière). (…)

Source Jérôme Gautié, Le chômage, Coll. Repères, Ed. La découverte, 2015

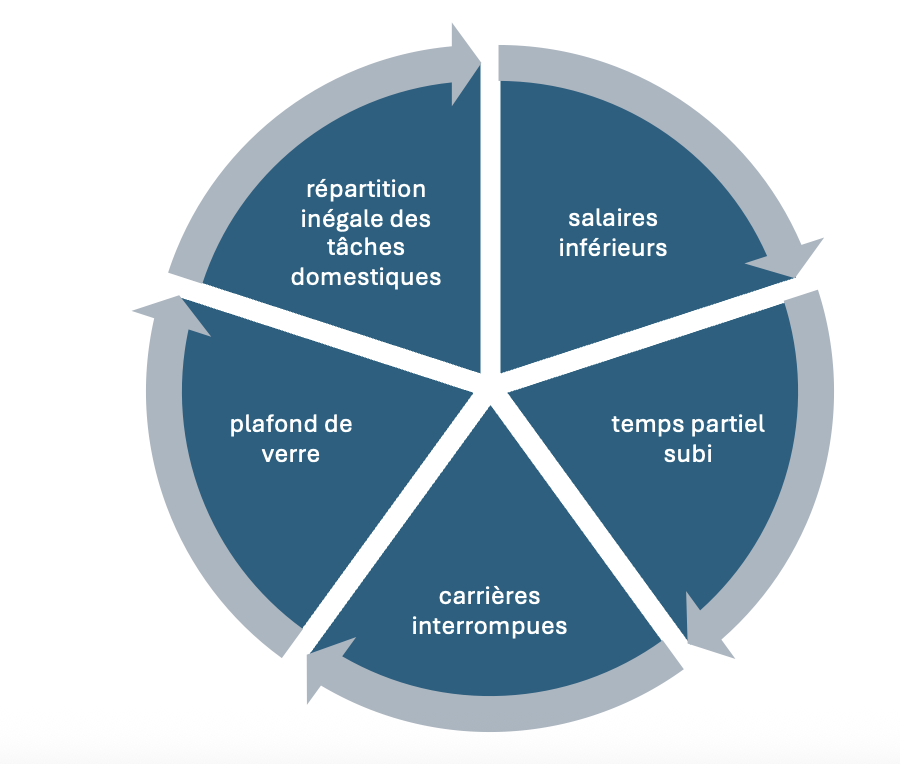

Les femmes sont le plus touchées, tout d'abord car elles sont surreprésentées dans le commerce, le service à la personne, la santé , l'éducation, l'aide sociale; qui sont des secteurs ou le temps partiel est structurel et souvent imposé par l'employeur.

Ensuite, les femmes assurent encore aujourd'hui majoritairement la garde d'enfants et le travail domestique.

De plus, souvent des carrières discontinues; en cause congés maternité qui génèrent des carrières hachées et des contrats courts.

Ils commencent souvent par des CDD, de l'intérim, des stages, du temps partiel.

Ensuite beaucoup travaillent en étant étudiant, acceptent des petits boulots et enchainent des missions courtes.

CDI (Contrat à Durée Indéterminée) :Contrat de travail sans limite de durée, qui offre la plus grande stabilité d’emploi. Il peut être rompu mais selon des règles strictes (démission, licenciement, rupture conventionnelle).

CDD (Contrat à Durée Déterminée) :Contrat de travail prévu pour une durée limitée, utilisé pour un besoin temporaire (remplacement, saisonnier, accroissement d’activité). Il prend fin automatiquement à la date prévue.

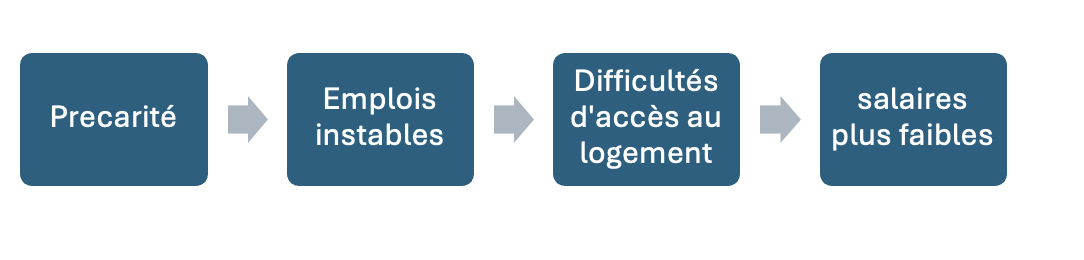

La précarisation

Depuis le début des années 2000, et surtout après la crise de 2008, les CDD augmentent tandis que les CDI reculent. Les entreprises recherchent davantage de flexibilité dans un contexte économique incertain.

Le CDD leur permet d’ajuster rapidement leur main-d’œuvre sans s’engager sur le long terme. Le CDI est perçu comme plus risqué et plus coûteux en cas de licenciement.

De plus, la croissance de secteurs comme la restauration, le tourisme ou la logistique favorise les contrats courts. Cette évolution entraîne une précarisation de l’emploi, notamment chez les jeunes.

2. Quels sont les différents facteurs explicatifs du chômage ?

A. L’effet des fluctuations de l’activité sur le niveau du chômage

Lorsque l’activité économique ralentit (crise, baisse de la consommation, recul de l’investissement), les entreprises produisent moins et licencient, ce qui provoque une hausse du chômage.

On parle alors de chômage conjoncturel, car il dépend de la conjoncture économique mais aussi de l’absence de débouchés anticipés qui conduit les employeurs à licencier ou limiter l’embauche.

À l’inverse, en période de forte croissance, les entreprises recrutent davantage et le chômage diminue.

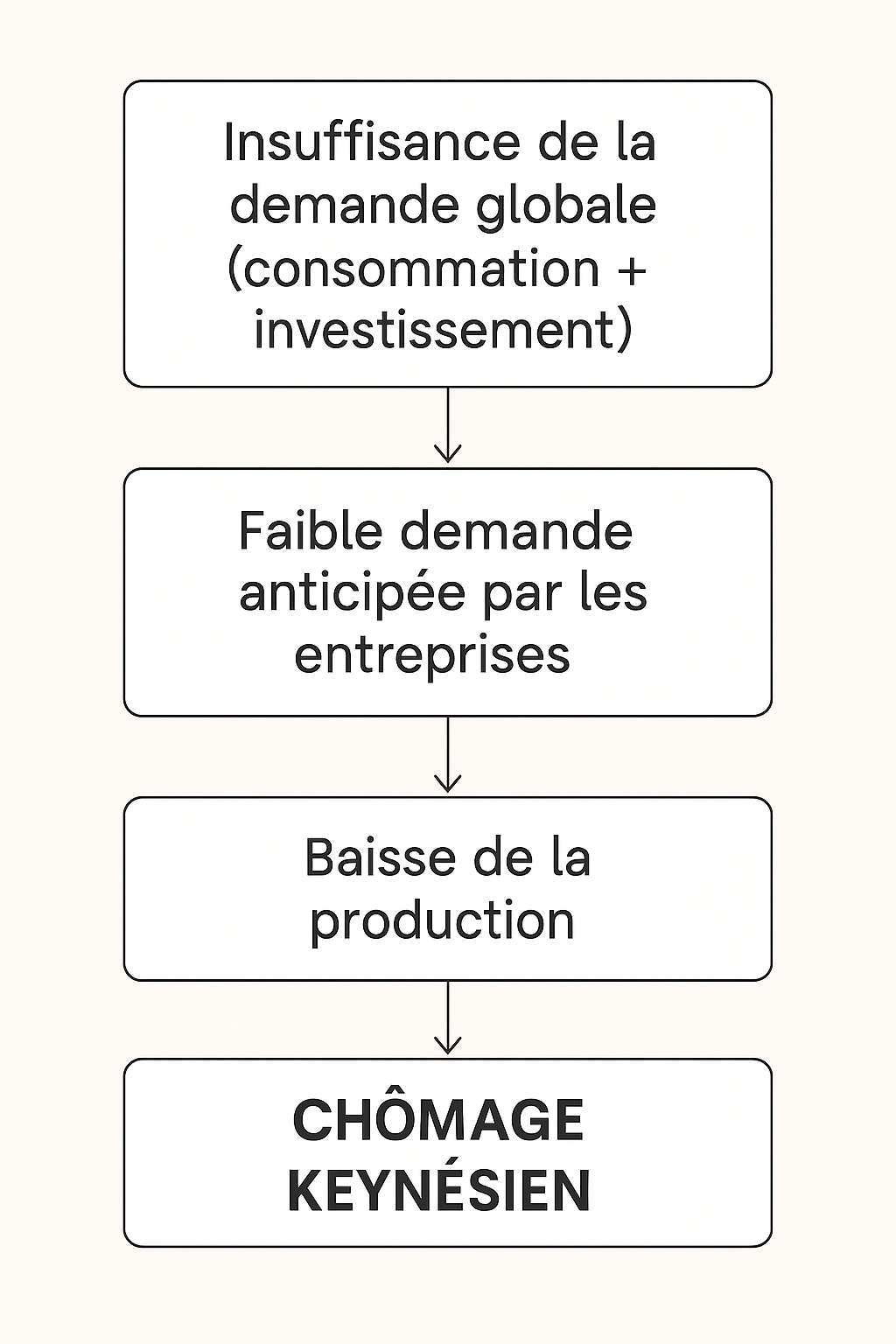

Le chômage keynésien

Le chômage keynésien est un chômage dû à une insuffisance de la demande globale dans l’économie et le fait que les entreprises anticipent une baisse de la demande (on parle de demande anticipée)

- Lorsque les ménages consomment peu et que les entreprises investissent peu, la production ralentit. Les entreprises vendent moins, produisent moins et embauchent moins, ce qui crée du chômage. Ce chômage est donc conjoncturel, lié aux crises économiques. Pour le réduire, l’État peut relancer l’économie par la dépense publique et le soutien à la consommation.

- De plus, pour Keynes, quand les ménages augmentent trop leur épargne, ils diminuent leur consommation. Cette baisse de la demande oblige les entreprises à réduire leur production, ce qui provoque des licenciements et du chômage : c’est le paradoxe de l’épargne. Individuellement, épargner semble positif, mais si tout le monde épargne en même temps, cela peut aggraver le chômage keynésien, car l’économie manque de demande pour tourner.

Keynes J.M

La demande globale

La demande globale correspond à l’ensemble des dépenses adressées aux entreprises d’un pays. Elle se compose de la consommation des ménages (C), de l’investissement des entreprises (I), des dépenses publiques (G) et des exportations nettes, c’est-à-dire les exportations moins les importations (X – M). La croissance dépend donc de la dynamique de ces quatre composantes : si l’une baisse fortement, la demande globale diminue et peut freiner l’activité économique.

La demande anticipée désigne la demande future que les entreprises anticipent de la part des consommateurs.

Les entreprises produisent, investissent et embauchent aujourd’hui en fonction de cette demande attendue.

Si elles anticipent une hausse de la demande, elles augmentent la production.

Si elles anticipent une baisse, elles réduisent l’investissement et l’emploi.

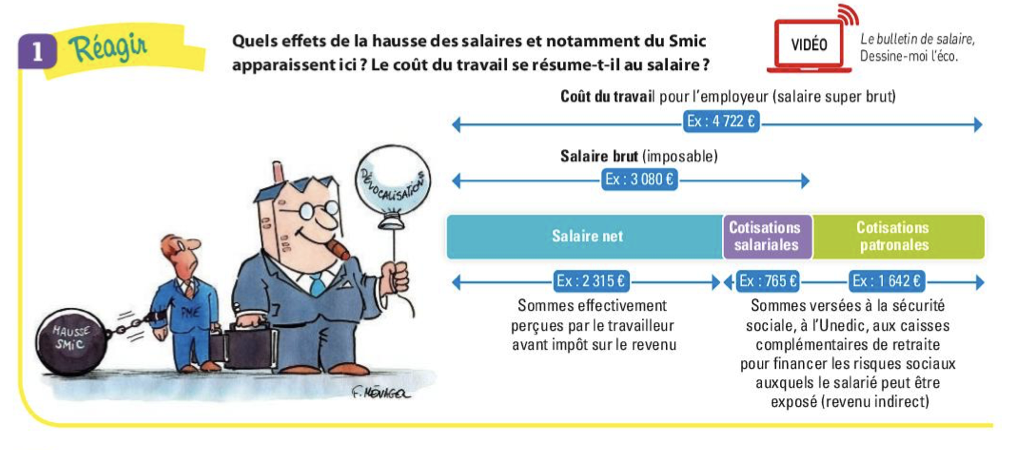

B. Les effets du coût du travail sur le niveau du chômage

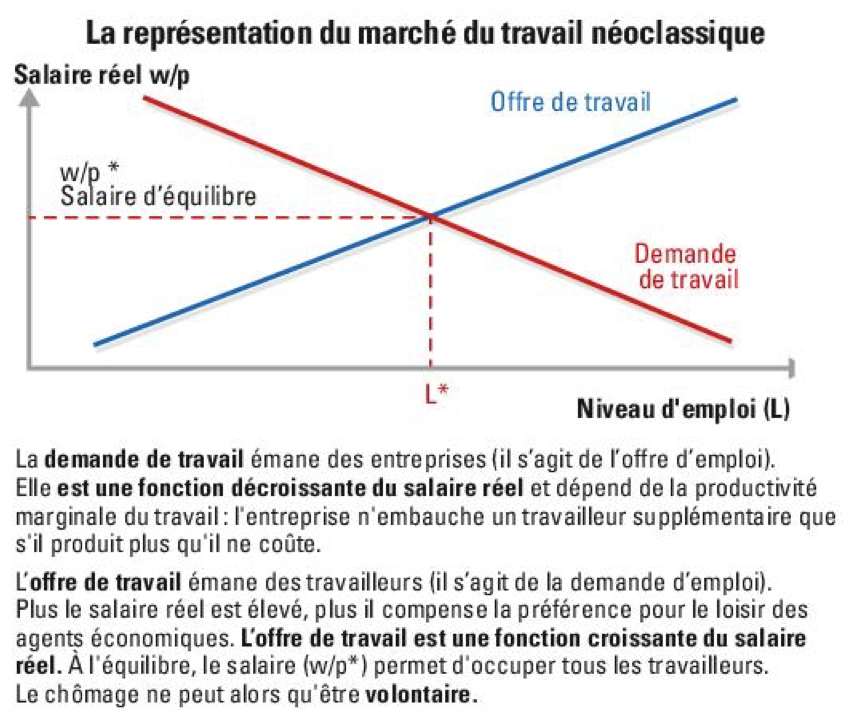

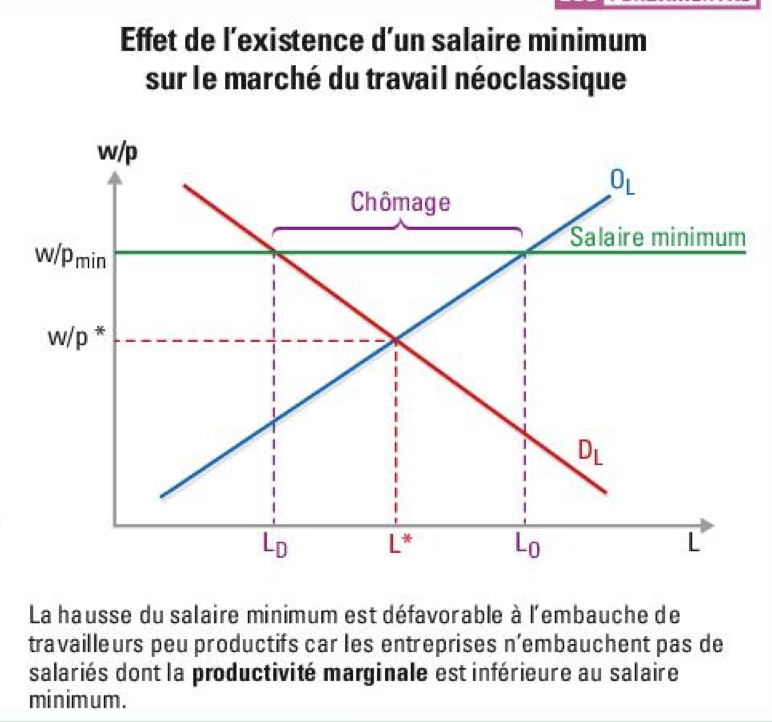

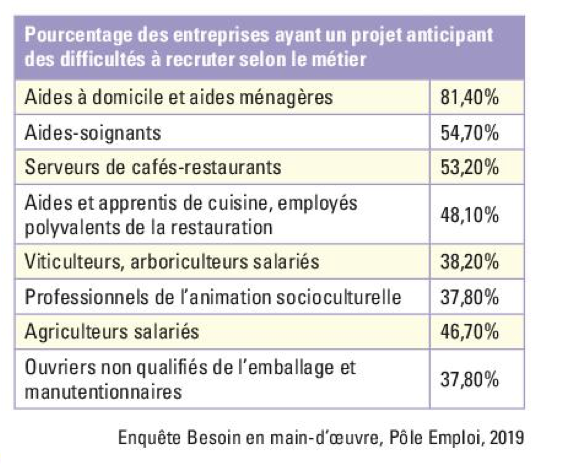

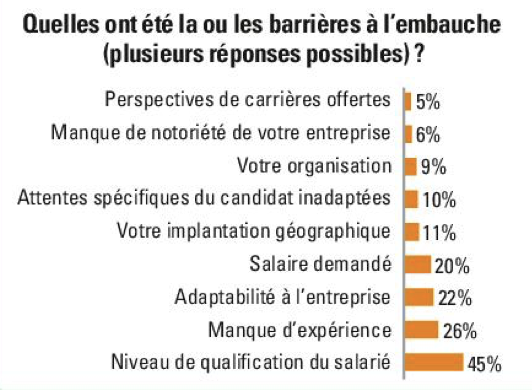

De quoi est composé le coût du travail ?